演劇 Theater

富良野GROUP公演2016冬『屋根』 倉本聰

廃屋が語る家族のドラマ

「屋根」は、大正、昭和、そして平成と、激動の時代を生きてきた日本人の家族史というものを、北海道の開拓農民だった明治生まれの夫婦と、その家族らの人生に託して描く。

文明論あり。

社会風刺あり。

初演は2001年3月。

発想の源は「廃屋」だった。

農村地帯に、ぽつん、ぽつん

ともっていた家の明かりが離農によって消えていく。

家はやがて朽ち果て、草ぼうぼうの中に、屋根だけが残骸となる。

だが屋根だけは、一家の歴史と喜怒哀楽を全て見ていただろう、と。

廃屋とは、単に、廃れた家ではないのだ。

「シェークスピアやチェーホフの時代から芝居というのは、人と場所と時間とが三位一体、つまり同じく進行しなきゃいけないという大原則があります。僕は、現代は映像の時代だし僕自身が映像制作の出身だから、パッパッと時間が移る、モンタージュ(多数のカットを組み合わせてつなぎ、一つにまとめる手法)みたいなドラマを作りたくて、長年腐心してきました。ですから素早い場面展開というのは、うちの特徴だと思います」

倉本さんが考える、いい役者とは何か。

「僕の台本には、間が非常に多い。この間で表現したいものを、うまく出してくれるということでしょうか」

普段の会話でも、間はある。

問われたら、どう答えるか。

こう言えば言い方がきついかな、伝わりにくいかななどと、考えている。

「これをインナーボイスといいますけども、ここで丁寧に考えるから、セリフを発した時にその人の優しさみたいなものが出る。わずか数秒、何を考えるかで、表れる優しさや悲しさが違います」

ドラマティックという言葉は、ドラマとティックに分解できる。

そして、ドラマよりも、ティックが大事だと強調する。

「ドラマは筋立てです。ティックは人を感動させる、やさしさなどです。殺されたとか惚れたとかの筋よりもその時に人はどう感じて行動したか。それがティックです。僕は、このティックに腐心してドラマを作ってきました。セリフに乗せる感情がもっと出せれば、ドラマは圧倒的に人を打つものになります」

「登場人物それぞれに潜んでいる来し方や感情を、もつれた糸をほどくように、どんどん引っ張りだしてセリフなどに加えていく。すると、ドラマがどんどん深くなり、立体的になる。これは映像の仕事にはない、舞台づくりの醍醐味ですね」

「われわれは憎しみよりも、本当は愛情を求めているのではないかと、優しい気分になって劇場を出てもらえればうれしいですね。その優しい気持ちの人が街へ散らばって、接する人を優しくして、それが波紋のように広がっていく。これが芝居の力だと思います」

劇団鹿殺し 菜月チョビ 丸尾丸一郎

――振り返って、どんな10年でしたか?

丸尾丸一郎「計画や目標を立てて、少しづつ実現していく。そういう10年でした。関西で旗揚げして、3年目に「東京へ行こう!」と目標を定めて5年目で実現。芝居だけで食べて行きたいと思い、路上パフォーマンスでその目標をクリアして。あっという間の10年でした」

菜月チョビ「むずかしかったのは、劇団員の出入りがあったこと。そのたびに、劇団らしさとは何かを考え直すことが必要だった。東京で5年間、やっとかたちになってきた。10年間、「やりたいことをメンバーに伝える」ということに力を割いてきたので、力を入れなくてもそれが伝わる関係にあこがれますね」

丸尾「根がまじめなので、友だち感覚ではやっていけないんです。仲よく、ではなくて、目標に向かってストイックにやる団体なので。だからメンバーも変わっていく」

菜月「勝ち負けや、白黒をつけたがる(笑)。稽古場で、客演の人も交えて、絆を深めるためにゲームをやるじゃないですか。そういうときも、きっちり点数つけます。「そこまでちゃんと点数つけますか?」って、客演の人によく言われます(笑)」

――これからの10年は?

丸尾「サンシャイン劇場(客席数816席)以上の劇場で、コンスタントにやれるようになりたい。作品のスケールもそうですし、劇場のサイズもそう。それにトライする劇団でなくては。観客動員の分母を増やしていかなければいけないと思う」

菜月「ラスベガスで見たシルク・ド・ソレイユ、あれが目標です。作品、演出がすばらしい。ベガスで観た「LOVE」はかっこよかった。意外にアナログな表現方法なんですよ、シンプルな舞台。演劇の根本だと思うんです。観る人のテンションを上げる、元気にする舞台なんです」

――でも、鹿殺しの芝居は、パフォーマンスではなく、ドラマ性がきっちりありますね。

丸尾「自分の経験をもとに台本を書いている。次の10年は、経験ではなく、架空の世界を書けるかが勝負。チャレンジしなきゃいけないです。ストーリーと演出ががっちり噛み合って、(テンションを)上げるところは上げて、落とすところは落とす。物語の強度をより強くして、スケール感を手に入れたい。ストーリーから離れるつもりもないです」

――「僕を愛ちて。」、2007年初演の作品の再演版です。

丸尾「「僕を愛ちて。」というタイトルから入った作品。生きていくうえで大切なことは、「愛してもらいたい」ということ。ぼくが一番だって言ってもらいたい。自分を突き動かす気持ち。そういう気持ちを込めたタイトルです。作品の中にも男兄弟が出てきますが、ぼくは、実生活でも男の兄弟がいます。男の兄弟って、切っても切れない絆というか感情があるんだと思う」

――作品の舞台が釧路なのはなぜ?

「大学のときに2回行ったことがあります。観光地なのに閉鎖的な気がした。閉鎖的な土地を舞台にして、男兄弟が愛されたいと思う物語を書いた。これも、大学のときの経験から出てきたモチーフです」

――初演版とは異なる点はどこですか?

菜月「初演のときの3倍の人数が出演します。だから、もはや新作と思ってください。粟根まことさんの父親と、息子がふたり。母なる愛を見失った3人の芝居。初演のときとアプローチを変えています。バンドのシーンは、ロックバンドとしてのパフォーマンス。もうひとつ、それとは別に、楽隊が出てくる。楽隊は、派手で和のテイスト。アコースティックなんだけどロック」

丸尾「音楽は丁寧に作りたいですね。試行錯誤が必要。本多劇場に負けない音圧。ずっとやりたかった劇場ですからね」

菜月「本多劇場は、劇場らしい劇場。ロビーがあって、階段があって、芝居を観に来ました!という気持ちになる」

丸尾「本多劇場で観る芝居は、おもしろくないときと、おもしろいときがはっきり分かれる気がします。きちんと見せられないと、後戻りしてしまう。本多劇場を埋められれば、次の挑戦権が得られる。ここを使いこなした作品を見せたいですね」

菜月(以下、菜)「東京では私たちのことを知っている人はほとんどいなかったので、とにかく私たちのことを知ってもらおうと、路上でパフォーマンスを始めたんです。そのうちに自分たちでオリジナルの曲を作るようになりました。そして2006年に古典の『サロメ』をモチーフとした『SALOMEEEEEEE!!!』という作品を上演するときに、自分たちの一番得意なもの、他ではできないことをやろうということになって、たくさんの音楽を入れて、ラストシーンにも歌を持ってくるということにも初めてトライしました」

以降、彼らの作品には多くのオリジナルの楽曲が盛り込まれる。今では1公演で劇中歌5〜6曲、BGMも含めて20〜30曲のオリジナル曲が舞台を彩る。

菜「『SALOMEEEEEEE!!!』をやってみて、出演者の人間性なども、歌を通したときが一番しっかり出せているな、音楽で体を動かした時に一番物語が伝えられているなって思いました。なので、ここぞという場面で音楽を使うことが多くなりました」

丸尾(以下、丸)「2006年にライブハウスツアーをしたことがあったんです。そこで40〜50分の作品を上演していくうちに歌とお芝居を融合させることができるようになりました」

菜「ライブハウスのお客さんというのは演劇を見慣れていない人たちなんですけど、音楽としても聞けるものにすると、スッとストーリーを分かって感動して泣いてくれたり拍手をしてくれたりしました。そのときに他ジャンルのお客さんと演劇をつなげられるという自信のようなものがライブハウスと劇場を行き来することによって芽生えたような気がします」

路上から始まってライブハウスツアーをやるという行動力はすごい。

丸「路上をやっていてよくおまわりさんに注意されていたんです。あるおまわりさんに“道は公共の場だからライブハウスとかでやりなよ”って言われて“確かにライブハウスという手はあるな”と思ったんです。当時の…というか僕たちは頭は悪くはないと思うんですけど、良くもない。良すぎると先を想像して動かないという場合があると思うんです。僕らは動かないアホではないんですけど先を考える頭の良さはなかった(笑)」

藤田貴大 Fujita Takahiro

1985年、北海道伊達市出身。

劇作家、演出家。

桜美林大学文学部総合文化学科にて演劇を専攻。

2007年に「マームとジプシー」を旗揚げ。

柴幸男 Shiba Yukio ままごと

1982年生まれ愛知県出身。

「青年団」演出部所属。「急な坂スタジオ」レジデント・アーティスト。

何気ない日常の機微を丁寧にすくいとる戯曲と、ループやサンプリングなど演劇外の発想を持ち込んだ演出が特徴。

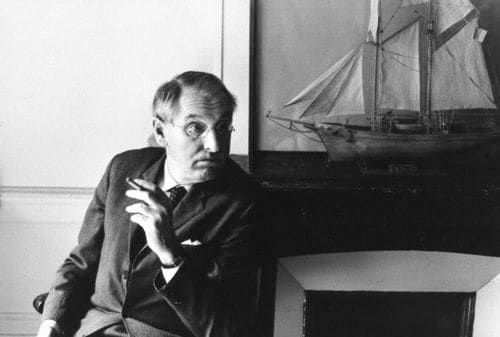

蜷川幸雄 Yukio Ninagawa

そのネクスト・シアターの新メンバーオーディションが開催されることが決定。

新たな人材に求める条件、この集団の存在意義を蜷川に聞いた。

僕は「現代人劇場」(71年解散)はじめ、いままでずっと集団を3年単位で壊したり作り直したりしてきたけれども、その経験から「組織は3年で腐る」と思っているんだよね。

集団が淀み、仲間内の小さな政治がはびこりはじめる。

それに対する警戒心っていうのがものすごく強いんだ。

どんどん壊して、常に「創造」だけで競い合える条件をつくりたい。

自分の力で状況を判断し、人とコミュニケーションをしたい欲求を持ち、勉強する人間になってほしい。

どんな現場でも、誰とでも一緒に仕事ができる俳優になってほしいというのが一番の「望み」かな。

言うことは矛盾するようだけど、あいつだったら我慢してもいいか、っていうタイプにも会いたいね。

こののびやかに見える時代の中で、阻害されている雰囲気があって、ふてくされた態度を表している俳優が好きなわけだ。

「現状に僕は不満です」「世界が僕は嫌です」と身体が言っているようなね。

そういう人がいっぱい来るといいなあって思っています(笑)。

平均点をちゃんと出せるような子ってつまらないよね。

いくらでも替えがきくんだよそういう俳優は。

何とかしてその人じゃなきゃダメっていう俳優を作りたい。

「なんでもできるわけじゃないけど、あいつにやらせたい」と演出家に思わせる、王子様じゃない俳優をここでつくって、ばらまきたいね!

そういう子は大手のプロダクションじゃ手に余るじゃない。

ネクストでは無名であっても、才能があれば場所はあるぜってことを教えたいし、そういう連中に来てほしい。

動機なんてなんでもいいんだよ。

我々が出てきた60―70年代が、それまであったリアルな演劇を壊しすぎて、現在のリアルを捉える時の持ち手を少なくしてしまったのではないかという意味です。

リアルな演劇を追求していた活動に対して「それはヨーロッパのマネじゃないか!」と反発した。

その結果、時間と空間を越え、人称も時代も自由に変わっていくような演劇が生まれたし、実は、そういった手法では日本のほうが先行していたと思うんですよ。

ただ、そればかりになってしまい、戦うべき大本のリアリズムがなくなり、誰もそこをやらなくなっちゃった気がする。

僕がやりたいのは、その二つを併せ持つこと。

イヤなら使わなければいい。

僕らがよかったのは、スタニスラフスキーシステムのように論理的な意味があって行動があるっていう演劇と、安部公房のように「笑いなんて横隔膜のけいれんだ、情緒なんかいらないんだ」っていう両極端を学んだので、世界を捉える持ち手が多いんだよね。

蜷川幸雄インタビュー

一昨年やった『ガラスの仮面』で多勢の若い俳優と仕事をして、彼らが人との距離感を(物理的に)うまく取れないことに気が付いたんだよ。

誰かとぶつかりそうになっても上手に身体をかわせない。

相手に届く声が出せない。

それはやっぱり、パソコンとか携帯とか機械を通じて人と付き合うようになったことが大きいんじゃないか。

メキシコや韓国の映画を観てると、若くて野性むき出しの荒っぽい肉体を持った俳優がたくさん出てくる。

このままじゃ、日本の俳優は世界に太刀打ちできないよ

みんな性格はいいんだよ。

辞めてもらうことにした時も、ちゃんと挨拶に来てね。

育ちがいいんだろうな。

カリキュラムも言われたことはまじめにやる。でも、そこから先はどうしたらいいかという想像力がないんだな。

うまくなるために今、自分は何をすべきなのか、俳優は常にそれを考えなくちゃいけないのに、それをしない。

だから僕は、自分で実際にエチュードをやってみるか、うまい人を観るしかないと言ったんだけど、やらないんだよね。

アグレッシブな役者を育成するために立ち上げた集団だから、受動に徹するメンバーの態度は蜷川を落胆させたが、猶予期間は設けていた。

稽古場をオープンにしたの。

『ヘンリー六世』(2010年3月上演)もそうだし、『コースト・オブ・ユートピア』(2009年9月上演)も、いつでも見学に来ていいよと(※この2作の稽古場は、ネクスト・シアターの拠点である彩の国さいたま芸術劇場だった)。

海外だったら稽古場なんて滅多に見せてくれないよ。

でも、芝居ってこうやってつくられていくんだってプロセスを目の前で見ると、ものすごく勉強になるからね。

たとえば大竹(しのぶ)さんと(吉田)鋼太郎さんの(『ヘンリー六世』での絡みの)シーンなんて、演劇生活の長い僕からしても興奮するんだ。

“そっちがこう来るなら、こっちはこう出る”って、モダンジャズのセッションみたいに自由でスリリングで、本当におもしろいんだよ。

なのに彼らは一向に来なかった。

あるシーンをスローモーションにしようと蜷川がアイデアを出したが、ネクスト・シアターの面々はなかなかできない。

何度かコツを伝えてもうまく行かないことに業を煮やした蜷川はこう檄を飛ばしたのだ。

スローモーションは『コースト~』で多用した動きで、何度も稽古をしたんだよ。

それを見ていれば、先輩達がどうやって形にしたかわかって、すぐにできたはずなんだぞ。

なんでひとりも見学に来ないんだよ。

勉強しないってことは才能がないってことだ。

志ある者は貧乏に耐えろと言っているのでも、今どきの若者は甘いと嘆いているのでもない。

貧しくないのはいいことだよ。便利さや文明の進歩を享受できることが間違っているはずはない。

ただ、生活の中心に何を置くべきかを考えないと。

バイトを中心にして、そこそこいい家に住んでて、そこそこいいものを食べたり着たりして、うまくなりたいなんて。

表面的なものを全部取っ払って残った自分がどの程度の表現力を持ってるか、そのことを問う作業をしない人とは、やっぱり共同作業はできない。

俺はアングラの劇団をつくる時、ひとり10万円ずつ持ち寄って資本金40万でスタートした。

当然、金なんかないよね。

その後、商業演劇で仕事するようになって、そっちは豊かだろうと思ったら、実は使い道にすごく厳しかった。

そのあとロンドンで芝居をやったら、さらにシビアだったんだよ。

“ニナガワ、ウエストエンドだからお金は使えないよ”というのが、あっちのプロデューサーの第一声だったんだから(笑)

ボール紙1枚買うのにもプロデューサーの許可が要ったの。

ボール紙を人型に切ったものがたくさん必要になって、見込みで100枚欲しいと言ったら“何にどう使うの?

本当に100枚必要なの?

見込みじゃだめ”って。

たかが、と言ったら悪いけど、特別なものじゃない、普通のボール紙だよ?一事が万事その調子で、経費という点ではすごく大変だった。

やっぱりロンドンで『夏の夜の夢』をやった時は、舞台下手(しもて)の入口にアーチ型の穴をつくりたくなって、ベニヤ板1枚切っていいかって聞いたら、地方に出張に行ってたプロデューサーが帰ってきて言うんだよ。

“ニナガワ、だったら小さいべニヤの切れ端を3枚合わせればできるでしょ。

新しいベニヤを買う必要はないよね”って。

やってみたら確かにできたんだけど、さすがにそれには驚いたね。稽古場で使った物は本番でも必ず使ってほしいとも言われたし、徹底してるんだ。1円も無駄にできないってことが本当に骨身に染みた。

最終的にどう腹をくくってるかってことだよね。

それで言うと、一坪の土地と一人の俳優と俺がいりゃ、芝居ができると思ってる。

それはもうはっきり決めてるの。

仕事の依頼が来なくなって、使わせてくれる劇場がなくなっても、まぁいいんだ。

俳優を見たくて舞台に足を運ぶ人はたくさんいるでしょ。

それは当然、演劇の大事な要素だから。

理念ばっかり語っても──作品に理念を持つことが悪いとは全然思わないし、僕自身がそっちに行きがちだけど──、お客さんに観てもらわないことには演劇は始まらない。

たとえば(自分が芸術監督を務めている)彩の国さいたま芸術劇場なんて都心から離れているわけで、相当の発信力がないとお客さんには来てもらえないんだよね。

だから男優に女性役やらせて(彩の国さいたま芸術劇場のオールメール・シリーズ。シェイクスピア劇をすべて男優で上演する)、気持ちとしては呼び込み口上みたいなものですよ。

“はい、難しいことはいいません、芸能です、どうぞ来てください”って。

イメージとしては、映画『天井桟敷』の見せ物通りみたいなワイワイした感じ。

でも大勢の人に観てもらおうと思ったらそれくらいしなくちゃ。

俳優、演出、ドラマ全体、それぞれが見たい人がいるんだから、それぞれにアプローチできるものにしなくちゃいけないとはいつも考えてる。

チラシのデザインだってそのひとつだよね。

つまり演劇が持ってるいろんな要素の中の、せめて3つぐらいは話題になるものを打ち出していかないとお客さんは足を運んでくれないよね。

僕は学者や観念で演劇をあつかう演劇人じゃないから、現場の演劇人としてのお客様に埼玉に来てもらおうという戦略もあるんだよね。

公共の埼玉の劇場を活性化させたい、中央の演劇に対しての差別化させたいと思った時に考えたのがオールメールの喜劇。

演劇のもっているいかがわしさを逆手にとりながらーーもちろんシェイクスピア劇が本来そうだったっていう知識はおりこみずみでーー男性のみで演じるシェイクスピアをやってみようと思ったんだ。

それと同時にね、民間の企業と公共の劇場のレパートリーは違うだろうと。

東京ではない、交通の便が悪い劇場はアイデンティティーを明瞭にしないとわざわざ来てもらえない。

そのために学者的見地で語るものじゃない作品をつくって差別化しないといけないんです。

劇場の存在意義を明瞭にするためにはどんなことだってやるぜと。

演劇の楽しさは観念だけじゃなくてさ、どの俳優がなんの役をやるとか、いい男がどれだけいるかとかいかがわしい楽しみっていうのかな、劇評家が中心に据えないものも演劇の魅力。

おれたちは演劇で生活しているわけだから。

他の職業をもってその給料で暮らしながら演劇を語るのではなく、あの手この手を使いながら演劇で生活している。

オールメールはあらゆる知恵を駆使しながら生き延びていくその一貫にあるんです。

バイトするなとは言わないよ。

そこで関係性の在り方を解明するとか、世界のあり方を学んでいければいい。

そういうことが演技に生きるものをやりたいんだよね。

生活の中にしか自分自身の発想はない。

生活と向き合わないと。

そうすれば優れた戯曲を読み込んだり、世界を再現できる。

たとえ世界の断片しか手にはいらないとしてもね。

自分たちの体験や認識が生きる演劇をやりたい。

でないと、若い時だけで演劇人生が終わっちゃうでしょう。

演劇が、運動やリズムに還元するというような作家のためだけに存在していたら、年齢をとったら芝居ができなくなっちゃうから…。

蜷川 幸雄は、日本の演出家、映画監督、俳優。

桐朋学園芸術短期大学名誉教授。

来歴 埼玉県川口市出身。

生家は洋服店。

父親は川口オートのオーナーだったことがある。

倉本聰

あなたは文明に麻痺していませんか。

車と足はどっちが大事ですか。

知識と知恵はどっちが大事ですか。

理屈と行動はどっちが大事ですか。

批評と創造はどっちが大事ですか。

あなたは感動を忘れていませんか。

あなたは結局何のかのと云いながら、わが世の春を謳歌していませんか。

倉本聰 谷は眠っていた

今日だけを生きている若者がいる

明日を気にしている若者がいる

未来を考えている若者がいる

不安でいっぱいの若者がいる

不安を忘れようとする若者がいる

不安と戦っている若者がいる

叱られたことのない若者がいる

愛したことのない若者がいる

信じたことのない若者がいる

やさしさを知らない若者がいる

やさしさを忘れた若者がいる

やさしさを誤解した若者がいる

闘いを避けている若者がいる

闘いを見るだけの若者がいる

闘いにとびこむ若者がいる

敗北を知らない若者がいる

敗北を恐怖する若者がいる

敗北がいかに貴重かということを考えようとしない若者がいる

目的を持たない若者がいる

目的を探している若者がいる

目的に向かっている若者がいる

感動を知らない若者がいる

感動を知っている若者がいる

感動を求めている若者がいる

座って待っている若者がいる

待っていれば誰かが与えてくれると 巣の中の雛のように待つ若者がいる

待っていても何も始まらないと 必死に跳ぼうとする若者がいる

そんな若者の

せめて何人かに

今この俺の

してやれることは何か

ジャン=ポール・サルトル Jean-Paul Sartre 汚れた手 Les Mains sales

インテリというのは真の革命家ではない。

暗殺者になるくらいが関の山だ。

アンドレ・マルロー André Malraux

アンドレ・マルロー「選ぶすべを知る男の祖国、それは茫漠とした雲の赴くところだ」

1927年の上海を舞台とした小説。蒋介石による共産党弾圧事件が物語の背景となっている。

第一次国共合作のもと、上海を占領して実権を握った蒋介石は、列強の支持を受けて共産党弾圧に転じ、多数のコミュニストや蜂起労働者を逮捕・処刑した。

ジャン・ジロドゥ Jean Giraudoux

ガルシア・ロルカ Federico Garcia Lorca 血の婚礼 Bodas de sangre

サミュエル・ベケット Samuel Becket

アイルランド出身のフランスの劇作家、小説家、詩人。不条理演劇を代表する作家の一人であり、小説においても20世紀の重要作家の一人とされる。

ウジェーヌ・イヨネスコと同様に、20世紀フランスを代表する劇作家としても知られている。

唐十郎 kara juro

状況劇場を旗揚げし、李麗仙、麿赤児、不破万作、大久保鷹、四谷シモン、根津甚八、小林薫、佐野史郎、金守珍、六平直政、渡辺いっけい、といった優れた人材を輩出。

芝居というのものが、戯曲があって、演出プランがあって、役者はそれに従うことで作られるという常識を壊したかったんです。

つまり、各役者の個性的で冴えた肉体が、舞台の上で特権的に語りだすことを目指したのが僕の『特権的肉体論』です。

それまでの劇作家のように知識や理屈に頼らないだけに、セリフが浮かんだらすぐに書かないといけません。

書かないと、どんどん逃げていってしまうんです。部屋を見渡したら、壁に貼られたカレンダーが目に入ったので、ひっぺ返してその裏に最初のセリフを書きました。

カレンダーというのは大きくて文字をたくさん書けるけど、表面がツルツルしているからインクが流れないように注意して書かなければいけないんですね。

思いつきはいつやってくるかわからないから、手元にあるものはダンボールの切れっ端だろうと、チラシの裏だろうと何でも使います。

今でもそのやり方は変わりません。

もっとも最近は、小学生が学校で使う国語の学習帳を使っていますけどね。

罫線の引いていない、無地のノートがいいんです。

セリフは縦書きではなくて、音符でメロディを書くように横書きで書くのがいいですね」

ただひとり褒めてくれたのが、兄貴分の寺山(修司)さんです。

そこで、公演のパンフレットに推薦文を書いてくれるように頼んだところ、こころよく引き受けてくれました。

『この戯曲は、アルチュール・アダモフとサミュエル・ベケットを思わせる前衛劇だが、それに浅草演劇を足してまっぷたつに割ったような側面がある』とね。うれしかったですねぇ。

ところが寺山兄貴は、『特権的肉体論』についてはいい顔をしませんでした。

“特権的時間というならわかるけど、そんな肉体があるものか”と批判され、僕も負けずに反論したりして張り合う関係になっていきましたね」

鈴木忠志 Tadashi suzuki

世界は病院である世界あるいは地球上は病院で、その中に人間は住んでいるのではないか、私は、この視点から、多くの舞台を創ってきた。

ということは、多くの戯曲作家は人間は病人であるという視点から、人間を観察し、理解し、それを戯曲という形式の中に表現してきたのだ、と私が見做していることになる。

戯曲作家の中には、それは困った考えだという人もいるかもしれないが、優れた劇作家の作品はこういう視点からの解釈やその舞台化を拒まないというのが、私の信念になっている。

それゆえ、ここ数年の私の演出作品は舞台上のシチュエーションがほとんど病院になっている。それも単なる病院ではなく、精神病院である。

人は病院である以上、医者や看護婦がいると考えるだろうし、病人の病気は恢復の希望があるだろうと考えるだろう。

しかし、世界あるいは地球全体が病院だと見做す視点においては、この考えは成り立たない。

看護婦も病人そのものであるかもしれないのである。そして病気をなおしてくれる医者という存在は、存在すらしていないかもしれない。

では、医者も看護婦もいないとすれば、だれが病人かすら分からないではないか、という疑問が生ずる。

まったくその通りである。

しかし、人間は医者や看護婦の存在や助けを借りないでも、自ら率先して自分を含めた人間は病人なのではないかという疑いを持ち続けることはできる。

私はこの疑いを持つ人たちが優れた芸術家として存在してきたし、なぜその疑いを持ったのかを公に発表したのが作品と呼ばれるものだと考えている。

私も私自身が病人ではないかと疑っている。

そして、その原因はなにに起因しているかを絶えず考え続けている。

その考察あるいは分析の結果のひとつが、シェイクスピアの『リア王』に刺激を受けて創ったこの『リア王』である

。世界あるいは地球全体が病院である以上、快癒の希望はないかもしれない。

しかし、いったい人間はどういう精神上の病気にかかっているのかを解明することは、それが努力として虚しいことになるとしても、やはり現代を芸術家(創造者)として生きる人間に課せられた責務だと信じている。

ジャン・アヌイ Jean Anouith

ジャンジェネ 女中たち jean genet le balcon

いけない遊びに耽ったり、旦那様を陥れて徒刑場に行かせようと企てたり、奥様の嘆く様子を見て喜んだり、奥様を毒殺しようと試みたりしている。

二人は健気で愛らしく、罪深さを、淫らさ、汚らわしさを憎み、愛している。

遊びの中、二人は次第に追い詰められ、また追い詰められる自分たちに夢中になりすぎて自ら毒をあおって死んでしまう。

闇は闇でも地獄の闇です!

知っております。

先刻ご承知ですわ、その代名詞は。

あなたの顔を見ていれば、お答えしなければいけないことがそこに書いてあるのだもの、そう、わたくしはとことんまでやりとうしてみせますわ。

二人の女中がここにいる―ご奉仕の召使い!

その女中たちを軽蔑するために、もっともっと美しくおなりなさい。

アントナン・アルトーAntonin Artaud チェンチ一族

1935年、フランスの俳優・演出家・詩人のアントナン・アルトーは、殺人、近親相姦、強姦を扱った自作の『チェンチ一族』をパリで上演した。

アルトーが提唱する「残酷演劇」は、観客が舞台に登場する人物と出会うことで埋没した自己を再発見することをめざしていた。

舞台セットは、観客の方向感覚を狂わすようにデザインされ、テープに録音された足を踏みならす音、増幅されたメトロノームの音、教会の鐘の音が、会場の四隅に設置されたスピーカーから上演中ずっと流れつづけた。

さらに観客は、ときおり気味悪い照明にもさらされた。

だが、この試みは成功せず、アルトーは精神病院に収監された。

レーモン・ルーセル Raymond Roussel

ダダイスト、シュルレアリストの盲目的な崇拝を受け、ミシェル・フーコーを熱狂させ、渋沢龍彦、寺山修司らの偏愛を受けたフランスの作家レーモン・ルーセル。

彼の奇矯な生涯、奇妙な創作術、夢幻的な綺想世界。

現実拒否と言葉に対する呪物的執着が高じると、「言葉による世界の変容」という観念に到達する。

ルーセルと親交のあったミシェル・レリスの言葉を借りれば、「言葉を詩的に用いることによって、人間はすべてを変容させる能力を持つ」ということになる。これはすでに呪術的思考と言ってよい。

ガラスの動物園

長塚圭史演出によるテネシー・ウィリアムズの代表作『ガラスの動物園』が、2012年3月10日から東京・渋谷のBunkamura シアターコクーンで上演される。

同作は、アメリカの劇作家テネシー・ウィリアムズの自伝的作品。

物語は家を捨てた息子トムが観客に過去の思い出を語りかける形で進行し、1930年代の大恐慌下のもとで閉塞感を抱きながら暮らす3人家族の姿が描かれる。

テネシー・ウィリアムズ(Tennessee Williams)

ウィリアムズの家庭には問題が多かったようです。

彼の姉ローズは恐らく彼に対する最も大きな影響を与えました。

彼女は精神障害で精神病院の中で生涯のほとんどを過ごし、両親は結局彼女に対するロボトミー手術を許可しました。

ウィリアムズはこのことで両親を許しません。

彼の作品の登場人物はしばしば家族に対する直接の抗議であると見られます。

『ガラスの動物園』のローラ・ウィングフィールドは姉のローズ、アマンダ・ウィングフィールドは、彼の母親がモデルであるとされます。

また『去年の夏 突然に』のセバスチャン、『ガラスの動物園』のトム・ウィングフィールドを含めて、彼のキャラクターの多くは自叙伝的です。

岩田守弘 Morihiro Iwata

クラシックバレエの最高峰と言われるロシア・ボリショイバレエ団。

ここで史上初の外国人ソリストとして活躍するのが、岩田守弘です。

僕と同い年ということもあり、尊敬する芸術家の一人です。

旧ソ連の時代から単身ロシアに渡り、情熱と努力、卓越した技術でそれまで外国人を受け入れたことのなかったボリショイ・バレエの門戸を開かせた人。

三浦カズとや野球の野茂さんと同じのフロンティア。

ボリショイのバレエ学校の養成システムでは、生まれ持った体型で、将来どのような役ができるのかが選別されてしまう。

バレエをやりたい人は、最初は誰もが王子の役を夢見て入ってくるわけだが、生まれ持ったものはしょうがない。

そこで自分の居場所を見つけ、自分の果たす役割を見つけます。

岩田さんの場合は、ロシアのバレエダンサーに比べて小柄であるために、道化などの役になることが多い。

それで悩んでいたときに、お父さんから「世界一の道化になればいいじゃないか」と言われて、考え方が大きく変わったという。

あらゆる職業において、そういうことがある。

それを受け入れるのはとても大事なことで、みんながスターになればよいというものではない。

逆に言うと、単にスターなどという考え方がいかに雑駁なものか。

ロシアでは「小さな役というものはない、小さな芸術家がいるだけだ」

という言葉があると岩田さんはおっしゃった。

ここに奥深い叡智の蓄積がある。

バレエとは何かと、岩田さんが先生に尋ねたときに「それは道徳だ」という答え。

舞台の上では、その人が持つすべてが出てしまう。

演じる人がどのような人物であり、どのような生き方をしているかがさらけ出される。

では、岩田さんはどのような自分でありたいのかといえば、それは真面目さであり、実直さであり、まっすぐ努力を続ける人間であるという。

身毒丸・寺山修司 Shindokumar Syuji Terayama

先日、DVDの蜷川幸雄さん演出、藤原達也出演の身毒丸を見た。

僕は寺山修司が好きだ。

「一篇の詩が生まれるためにはわれわれは多くのものを殺さねばならない」

言葉の錬金術師・言葉の達人である寺山。

言語は凶器では、あり得る。

しかし言語はただの「道具にすぎないのか?」

それとも「物」としての言語を「事」の過程の内でとらえ直すことによって、凶器から暴力に変わりえるのか?

詩人は言語世界において、生まれながらの囚人でなければならず、その一生が文法の法典に対して「陰謀と牢獄」

意味の歴史への飽くなき暴力を繰り返さなければならないのか?

僕は寺山修司生存時代の、J・Aシーザーが音楽を担当している身毒丸も非常に好きだ。

クラシックの世界でもそうだが、ベートーベン、シューベルトなどの作品をカラヤンやバーンスタインなどの指揮者が演出するように、蜷川幸雄さんの演出も良かった。

最近は「ああ、荒野」も寺山修司の作品を蜷川さんが演出したが、見てみたいです。

藤原達也さんは渋谷のショップでデビュー当時見かけたことがあったが、甘いマスクでこのような役者になるとは思わなかった。

表現者として、芸術家として楽しみです。

ボリショイ・ロシア劇場

モスクワのボリショイ劇場が6年間の修復工事を終えたようです。

総工費535億円。

ロシアではソ連時代から外国の要人を迎える時、ボリショイ劇場に招き世界最高のバレエを見せるそうです。

政治家レベルの人たちが、芸術の力を知っているゆえんです。

豪華な劇場に対するバレエアーティスト達の見劣りしない技術と技能。

食器に対する料理。

ピアニストの話で、日本のピアニストは演奏は上手だが、何を伝えようとしているかが分からない、と外国の審査員が言っていた。

美容師も同じ。

技術は一番大事。

そこに、心が通っているか。

芸術は宗教と特権階級の封建社会が創るという時代があった。

ロシアのような民主主義と共産主義の融合を考えている国にしかできない美しさだと思う。

日本はかつて、西洋の人たちが自然と人間の営みが調和した美しい国と讃嘆した。

日本庭園、浮世絵、里山みな美術館に芸術があるわけでなく、身近に美の存在を感じていた。

マリーヤ・アレクサンドロワ

洗練された美しさですねぇ。

寺山修司・美女劇 伯爵令嬢小鷹狩掬子の七つの大罪

鏡には、堕落への誘惑が潜んでいる」と、私は思った。

一枚の鏡をじっと見ていると、私はその底の暗黒に吸い込まれ、堕落してゆくような目まいを覚えるからである。そこで、堕落しないために、どうするか?

「二枚の鏡を合わせて、そのあいだに立つのです。すると、鏡はそこにうつっている人物を相互に無限にうつしあうので、人物はどっちの鏡の底へも堕ちてゆけずに、鏡と鏡のあいだで宙吊りになる」

わらべ唄が人買いの唄

あの子がほしい

あの子じゃわからん

なっちゃんがほしい

ジャンケンポン

勝ってうれしい花いちもんめ

負けてくやしい花いちもんめ

ふるさとまとめて花いちもんめ

これでは意味が通じないと寺山修司。

そしたら手紙が来て、そこには「花」は植物の花ではなく「女郎」の花代でいちもんめは一匁でお金の単位。

楽しそうに歌ってはいるが残酷な人身売買の話。

貧しい村で不作続きのあとで娘の身売りを歌ったもので、たった一匁の花代で買われていったのだと。

あの子がほしい(傾城の人買いたち)

あの子じゃわからん(農村の親)

なっちゃんがほしい勝ってうれしい花いちもんめ(買ってうれしい)

負けてくやしい花いちもんめ(値切られてくやしい娘の親)

ふるさとまとめて(すてて)

花いちもんめ(たった一匁の花代で買われて)

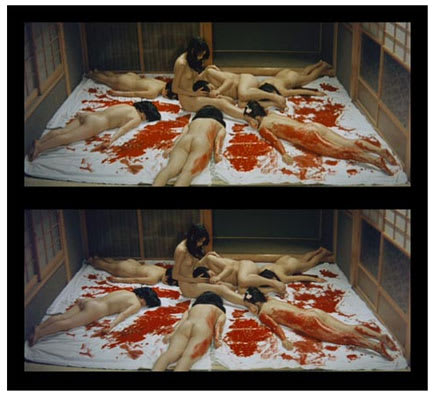

蜷川幸雄演出「血の婚礼」

文字で表現するということには、詩や小説などあるが、僕は「戯曲」が好きです。

文字というものは、写真と違って文字を読み進めることによって一つの世界観を表現するものだと思う。

写真は、それ自体が全てなので過去でもなく未来でもなく、そこに厳然と存在する。

言葉は何も無い空間から、生まれては消えていく連続したものだと思う。

詩や小説が読まれることによって、一つの世界観を表現するものだとすると、戯曲は優れた演出家や劇作家によって演出され、俳優を媒体として世界を表現する。

「ドラマ化」されることを必要とされている、生きている表現が好きです。

「血の婚礼」は清水邦夫がロルカの『血の婚礼』にインスパイアされ執筆し、86年にGEKISYA NINAGAWA STUDIO公演として初演された作品。

窪塚洋介君が出演。いいですね。

劇作家なら別役実、清水邦夫。

唐十郎、寺山修司、井上ひさし、つかこうへい、野田秀樹。