わたしが 知らない 坂本龍一

2025年3月28日で坂本龍一の3回忌を迎える。

この世界に坂本龍一がいないことがまだ実感できない。その理由に、坂本龍一を起点とし たクリエイションが今も次々と生み出されいることにあるかもしれない。この冬、 東京都現代美術館で開催される個展ではアップデートされた新作も並ぶ。岡村靖幸さんが訪れたこのスタジオのように、坂本が遺したものを新しい形で共有していく動きもある。多種に広がり続ける坂本の表現は、人種の枠を超 え、あらゆるアクションを引き起こしてきた。 坂本龍一の創造は続いていく。そして、私たちが坂本龍一のすべてを知るすべはない。

まだ誰も知らない、 坂本龍一の新しいスタジオへ。

坂本が愛用していた音楽機材を移設した「アーティスト・イン・レジデンススタジオ (?)」が2025年開業に向け計画中だ。 「楽器は音を鳴らすためにる」という坂本の意志のもと、 アーティストたちが実際に機材を用い、 作品制作を行える場所となる。 まだ誰も訪れたことのないスタジオをアーティストの岡村靖幸さんが訪ね、 今も生き続ける坂本龍一の音の源に触れる。

坂本龍一のイズムが息づく特別な音楽スタジオ。

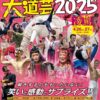

チャペルの中にレイアウトされた数々の音楽機材たち。これらはすべて坂本龍一が生前愛用していたものであり、機材のセッティングも坂本のもの。

ここは2025年の開業に向け準備が進められている、 坂本の楽器や機材を移設した「アーティスト・イン

レジデンススタジオ」だ。音楽や映像の制作をサポートし、新たな才能が生まれる場所として、坂本と1990年代初めから交流のあったIT企業 (デジタルガレージ〉が運営。神奈川県横須賀市にある 〈DG CAM

P AKIYA Yokosuka City> 内のチャベルが生まれ変わる。目下準備中のスタジオに誰よりも先に訪れたのは、坂本龍一を慕うアーティストの岡村靖幸さんだ。10年以上坂本のアシスタントエンジニアを務めたアレックフェルマンさんが、亡くなる直前のセッティングを再現したスタジオに足を踏み入れた岡村さん。「触っていいですか?」と確認しながら、坂本がYMO時代から好んで使っていたというヴィンテージのシンセサレイザー 「Prophet-5」 で、 坂本龍一を思わせるコードを奏で始める。

「あぁ、坂本さんの和音ですね。 今はもっと便利で簡単なシンセがたくさん出ていますが、 『Prophet-5』でしかできないことがあって、坂本さんの美意識の中でその部分をずっと愛されていたんでしょうね」と岡村さんは言う。 やがてその旋律は、「戦場のメリークリスマス」につながっていく。

岡村靖幸 ミュージシャン

おかむら・やすゆき/1965年兵庫県生まれ。19歳で作曲家として活動をスタート、86年に 「Out of Blue」でデビュー。近著は、「週刊文春WOMAN」 連載の書籍化 「幸福への道』 (文藝春秋)。現在2024>>>2025WINTER TOUR「芸能人」が開催中。

中学生の頃、YMOを知った岡村少年は、坂本龍一という存在のファンになったという。 好きな坂本作品

は、YMO在籍時、そして独立後にリリースされたソロアルバム 『B-2UNIT』 と 『音楽図鑑』だ。 坂本がアレンジャーとして、 大貫妙子や矢野顕子のプロデュースを手がけた作品にも影響を受けた。 映画「ラストエンペラー」のテーマ曲に関しては、「あんなふうに人の心に残るような音楽を作れる人はいない」と語った。多才でありながら、圧倒的な華があった人。坂本とのフィジカルな交流が始まったのは、2010年代のこと。「WORLD HAPPINESS」や「NO NUKES」 といったイベントに一緒に参加したことをきっかけに、ラジオや雑誌などお互いの番組や連載にゲスト出演し、一気に親交を深めていったそう。

「坂本さんから、”大貫妙子さんのトリビュートアルバムで「都会」をプロデュースしてほしい”という指令をいただいてやったことも。 銀座のヤマハホールでこどもの音楽再生基金のためのチャリティコンサートをされた時に、ゲストとして呼んでいただき、 共演する機会に恵まれたことは、宝物のように心にしまっています。 プライベートでも何度か一緒に食事をして、僕は常にファン目線で、音楽や生活のこと、僕の知らないことを聞いていた気がします。特に食事の席では、ここでは話せないようなことをたくさん話してくださいました。 オープンで、権威主義的なところが全くなくて。 僕みたい後輩にも興味を持ってくださって、こんなに優しい人がいるのかと驚くくらい、温かく接してくれました」以前は、カメレオンのように音楽性を変え、 トリックスター的に活動をする坂本に対し、ミステリアスな

イメージがあったそうだが、 実際に関わってからは「慈愛の人」 という印象に変わったという。「世界中にファンがいる国宝のような方ですから、 こちらも構えてしまうのですが、気兼ねなくいろんなことを教えてくれて、晩年もLINEで様々な会話をしました。 例えば、 僕がサウンドトラックを作っていると

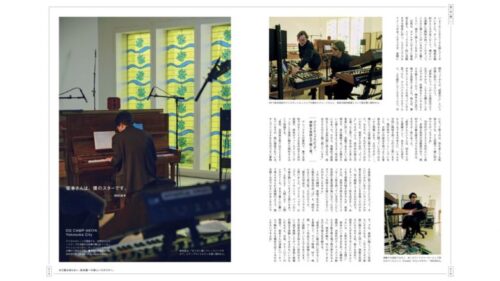

言ったら、アドバイスをくださったり、人を紹介してくださったり。今エンジニアを務めたアレックさんと、 坂本の制作風景について話を聞く岡村さん。になって思うのは、恐れ多くても恥知らずでも、2人名義で一緒に何か作りたかったですね」

70年代から2020年代という長く、多様な坂本の活動歴の中で、 岡村さんが最も惹きつけられるのは、

そのスター性にあった。「坂本さんという人は、何をやらせても素晴らしく、あまりにも多才。なんでもできるがゆえに、いろんな方向に興味を持ったのだと思いますし、現代性やメジャーシーンでいること 大衆との接点を持つような音楽を作るために闘っていたのではないかと想像します。 なのですが・・・・・・、僕にとっては究極に華がある人でした。 もちろん、それがすべてではないけれど、 坂本さんがあのルックス。 でなかったら、世の中の捉え方は違ったと思う。 生み出した多くの音楽に対して、完璧であるという説得力や、多少難解であっても聴きたいと感じさせるようなスター性が彼にはあった。だから、実験的で前衛的なことをお茶の間に持ち込み、 成功させたのだと強く感じています」

プリミティブでビュア。神聖な気持ちで聴く音。アレックさんの案内で、奏でる目的ではなくノイズを生み出すための楽器や、 坂本がフィールドレコーディングした音源に触れた岡村さんはこう指摘する。

「長年、自然音を取り込むことをされていますが、既に録音されている、サンプリングされたものでない異物を音楽に取り込むことによって、そこにしかない生々しいオリジナルの音を生み出すことを目指したのかなと自ら録音してきたものなので、ドキュメンタリー性も出ますし。あくまで想像の域を出ませんが、 坂本さんは、自然や平和を守るというメッセージ性を持っている方でしたし、社会的な責任感が強い方だったので、そういう気持ちを音ににじませていたのかもしれません」これらの機材、楽器で生み出された晩年の坂本作品 「12」を、岡村さんはどう受け取ったのだろうか。「晩年の作品は、とてもシリアスだと思いました。 プリミティブで、 ビュアで、 イノセントで、バッハのミサ曲を聴いているような感じもあって人生とは? 人間とは? と問いかけてくる。まるで重く心に響いて考えさせられる映画のようで、 毎日聴くものではないかもしれないです。 でも、真剣に聴こうという気持ちにさせられる。このスタジオで楽器に触れた時と同じく、 神聖な気持ちになりますよね。香りも含めて、坂本さんがまるで今ここにいるんじゃないか、と思わせるような感じ」坂本という持ち主を失った機材や楽器が、次世代のアーティストや新たな才能を育む場で再び使われるように、坂本が触れ、作り出してきた

ものは今後も生き続ける。「音楽がさらに魅力的に広がることを意識して、ライブ映像、MV、映画、アート作品などの映像とのリンクに挑戦していた人でもあります。まだ坂本作品を知らない世代はそう

いう彼が表現したかった音楽と映像の融合を体験してみるのもいいかもしれません。 今後、テクノロジーの発達で、坂本さんの演奏にバーチャルで触れられる機会も出てくるかもしれないですよね」

坂本龍一の音楽機材。

シグネチャーサウンドを生み出した 「Prophet」。

写真上段は1978年にアメリカの 〈SEQUENTIAL) が発売したシンセ「Prophet-5」。 単音しか出せない機種がほとんどだった時代に5音ポリフォニック (和音)での演奏が可能、さらには音色を40種類までメモリ

ーできるという画期的な仕様で瞬く間に人気機種に。 坂本はYMO在籍時から愛用し、 「BGM」 収録の「千のナイフ」でのジミ・ヘンドリックスを彷彿させる演奏は圧巻。 ソロアルバムでも 「B-2 UNIT」収録の 「thatness and thereness」 でのベースや 「riot in Lagos」 での不思議なメロディさらには映画「戦場のメリークリスマス』 を彩ったストリングスなど、 “坂本シグネチャー”と言えるサウンドを多く生み出した。

下段は2020年にREV (リビジョン) 4として復刻された 「Prophet-5」の10音ポリフォニック版 「Prophet-10」。 左の写真は現代版のProphet として2015年に発売された 「Prophet-6」 で 坂本は映画『レヴェナント蘇えりし者」のサウンドトラックで多用した。

かつて、音楽の録音はレコーディングスタジオという特別な空間でしか行うことができなかった。それが前世紀の終わり頃からPCを使ったレコーディングシステムが発達し、自宅でも作業が行えるように。 坂本龍一も早い時期からNYの自宅にヴィンテージシンセや最新機器を揃えた部屋を整備し、革新的なサウンドを作り続けた。 2021年、癌の治療のため東京での仮住まいを余儀なくされた坂本は、そこでも制作が行えるよう厳選した機材をセットアップ。「AVID PRO TOOLS」というレコーディングシステムを核とし、愛用のシンセである「Prophet」や「EMS」、アップライトピアノ、さらには風鈴やシンギングボウルなどのオングも用意した。 窓から入る風で鳴る風鈴、天候次第で聞こえる雨音…鳴る音にも、自ら弾く楽器の音にも等しく耳を澄ますという行為から坂本の作曲は始まり、いつしか彼にし作り得ない音楽へと昇華していく。東京の仮住まいで作られ、生前最後のオリジナルアルバムとなった「12」には、耳を澄まし続けた坂本の日常が深く刻まれているようだ。

映画音楽の制作に欠かせないサラウンド環境。

〈SPL〉は高音質のオーディオ機材で知られるドイツのメーカー。「Model 2489」は5.1chサラウンドに対応したモニターコントローラーで、〈musikelectronic geithain〉のスピーカー「RL906」と〈REVOX〉のサブウーファー「Bass S04 Active」が再生するソースの選択と音量を制御。映画のサントラを多く手がける坂本にとってサウンドの再生環境は必須のものであった。手前は〈SONY〉のヘッドホン「MDR-27」。

録音編集の核になる 「AVID PRO TOOLS」。

ラックの上に置かれているのは (KORG) が斯界の巨匠グレッグ・マッキー、ピーター・ワッツと共同開発したアナログ/デジタル・ハイブリッドミキサー 「SoundLink MW-1608」 各チャンネルにはシンセやマイクの音が立ち上げられている。 ラック内にはピアノ録音用のマイクプリアンプ 「Rupert Neve Designs 5024」そしてレコーディングシステムの要である 「AVID PRO TOOLS」 用インターフェース 「CARBON」 を収納。

ノイズ発生装置として使ったエレキギター。

〈Fender〉が学生向けに制作したエレキギター「BRONCO」坂本は通常の弾き方ではなく、磁気により減を振動させるE-BOW(エレクトリックボウ)という装置を使い、ドローンやノイズ的なサウンドを奏でることが多かった。床には〈LINE 6〉のディレイ「DL4 Mkll」、〈strymon〉のリバーブ 「BigSky」、 ディレイ「TIMELINE」〈MOOG〉 のリングモジュレーター 「moogerfooger MF-102」などのエフェクターをセット。

あまたの音楽機材に触れてきた坂本龍一が、 自分のスタジオのために選び抜いたものとは? 機材から読み解く坂本サウンドの秘密。

長年愛用したスピーカーは東ドイツがルーツ。

ドイツ・ライプツィヒ郊外にあるガイザイン村で誕生したスピーカーメーカー 〈musikelectronic geithain〉。原音を限りなく忠実に再現する同社のスピーカーを坂本はこよなく愛し、東京のスタジオではこの「RL906」を、NYのスタジオでは一回り大きい「RL904」を使用していたほか、「out of noise」リリース時のツアーでは「RL901K」というモデルを左右で6本ずつ使い、非常に繊細なサウンドを客席に届けた。

常に手元に置いたアタッシュケース型シンセ。

1971年にイギリスの〈EMS〉が発売したシンセサイザー 「Synthi AKS」。 アタッシェケースにインストールされており、蓋部分の裏側にはタッチセンス式のキーボードとシーケンサーが組み込まれている。 効果音的なサウンドが作りやすく、 坂本は楽曲の素材となる音をこのシンセで作り出した。 「async』リリース後のライブでもよく用いられ、 右下のジョイスティックを駆使したパフォーマンスは見どころの一つであった。

名門 <Steinway & Sons) のアップライトピアノ

〈Steinway & Sons) のアップライトピアノ 「K-132」。坂本はグランドピアノはもちろんだが、ソフトな音色を出しやすいアップライトピアノも好み、生前最後の作品 「12」 では、何種類ものアップライトピアノが使われた。 ピアノの音を収録する際には <SONY) のマイク 「ECM-100N」 を用い、 ピアノの屋根の部分を開け内部の弦と響板を狙う形でセット。 さらに空間の響きを得るため単一指向性の 「ECM-100U」も併用していた。

弓やマレットでこすることで生じる音への偏愛。

坂本のNYのプライベートスタジオにはチェロが置かれ、エレキギターと同じくフレーズを弾くというよりは、弦をこすったり胴体を叩いたりすることで生じるアコースティックな質感のノイズを収録するために使用されていた。 東京のスタジオにはチェロの代わりにバイオリンを用意。 坂本はほかにもパーカッション用のマレットを用いてガラスやシンバルをこするなど、こすることによって生じるサウンドを偏愛していた。

〈YAMAHA〉や〈nord) のデジタルシンセも用意。

上段は90年代半ばに発売されたスウェーデンのシンセ「nord lead」。 モデリング技術によりアナログシンセの音を再現した“バーチャルアナログ”の先駆である。

下段の「YAMAHA MOTIF XS7」 は、ピアノやストリングス、 木管楽器などさまざまなサウンドを奏でることができるPCM方式のシンセ。 その左上に載せられているのはタッチパネル操作で多彩なエフェクトを自在にかけることができる 「KORG KAOSS PAD KP2」。