大正ロマン Taisho Roman

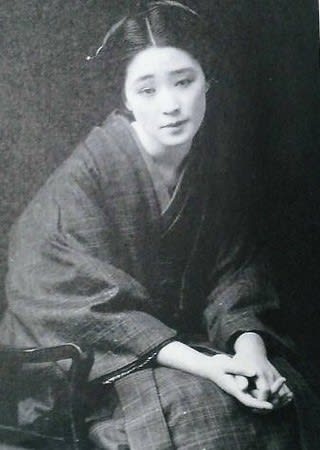

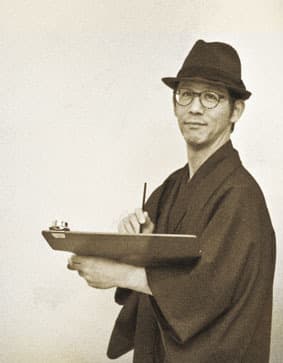

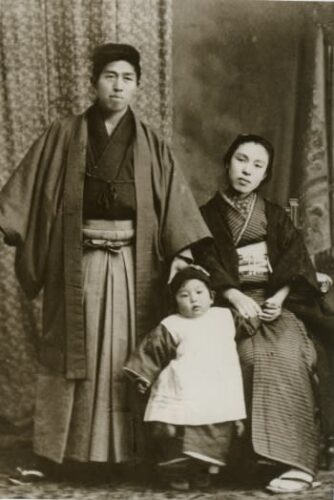

お葉(およう) 竹久夢二

夢二とお葉

写真は竹久夢二撮影

風景と人物の構成

ファインダーを覗くその視線は、画家夢二の切り取り。

すでに、出来上がった絵画の図形が見えているのでしょう、すごいです。

柳原白蓮 Byakuren YANAGIHARA

明治十八年、東京麻布に伯爵柳原前光の次女に生まれます。

その出生に秘密があります。

生母は、零落した武家の娘で柳橋の売れっ子芸妓お良。

生後七日目に本邸に引き取られ、姫君として愛育されます。

十歳の頃、一族の子爵北小路随光に預けられます。

北小路家の嗣子(随光が女中に生ませた子供)資武と公卿のしきたりで添え合わされ有無なく結婚、長男を生むも五年後、離婚。

ことさらに黒の花などかざしみるわが十六のなみだの日記。

吾なくばわが世もあらじ人もあらじまして身をやく思もあらじ。

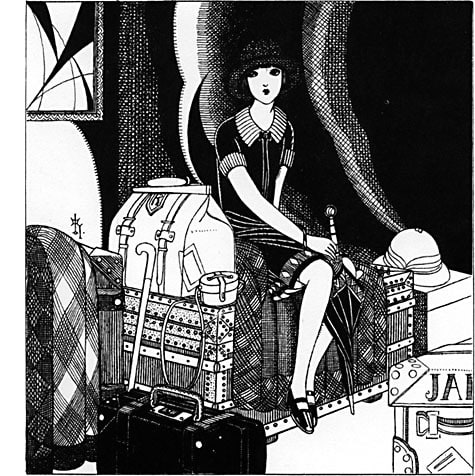

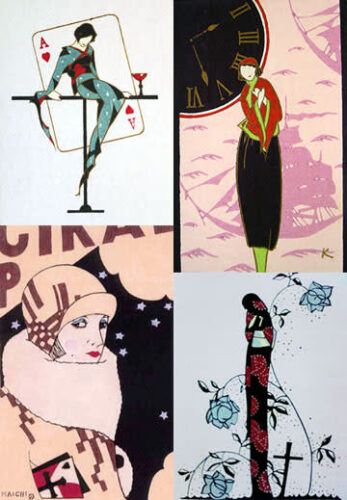

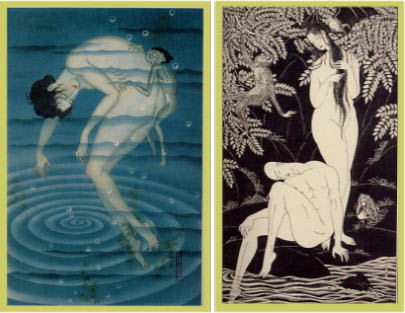

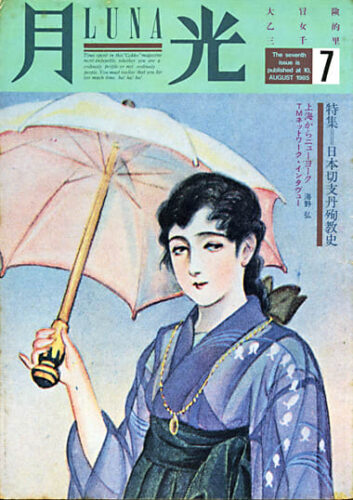

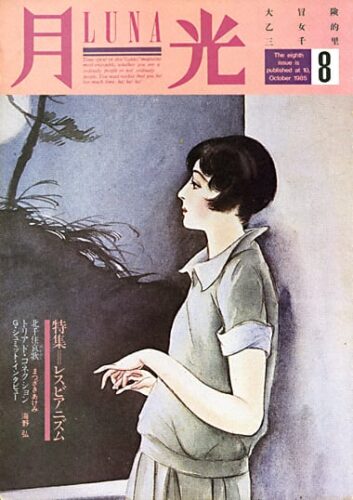

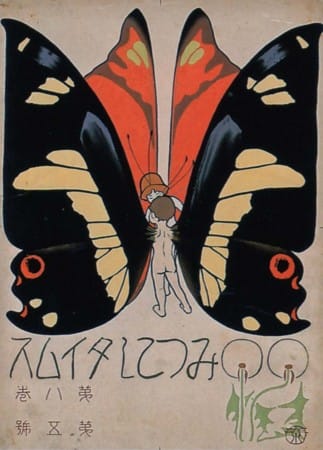

蕗谷 虹児(ふきや こうじ)Kohji Fukiya

1920年吉屋信子の「花物語」の挿絵を描いて注目を集め、人気挿絵画家となった。

パリでは藤田 嗣治(ふじた つぐはる、Léonard Foujita)らパリ在住の日本人芸術家との交流を深めながら、秋と春のサロンに連続入選、個展を開催するなどタブロー画家としての可能性が広がっていった一方で、経済的理由から日本の少女雑誌の仕事も続けていた。

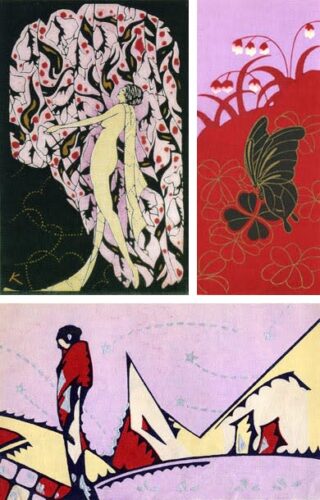

小林かいち Kaichi Kobayashi

かいちには着物の染色図案家としての顔を持っていたから、それが彼の好みの色というよりも、意図して世間の流行と結び付けられていたのだとしても不思議でない。

彼の絵はがき、絵封筒には、微妙な鼠色の数々、あるいはそれより冴えた藤色、桃色の近似色がしばしば用いられた。

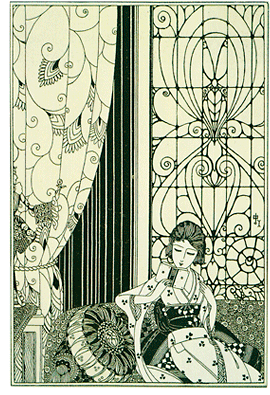

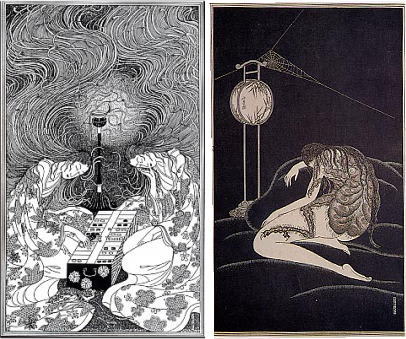

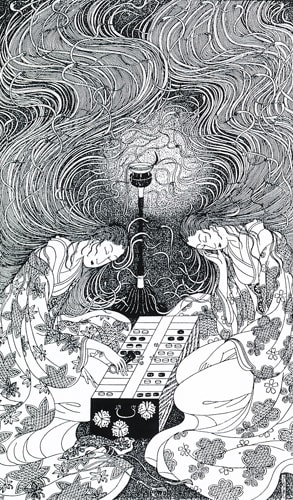

橘小夢 Sayume Tachibana

「静かに目を瞑って、闇に咲く花を見つめるような心持で、自分の画を思う時ほど、私は幸せな時はない。幼い頃、子守唄のように聞いた物語は、今でも私を夢の国へと誘ってくれる。荒らんだ寂しい世間を離れて、諸国の伝説や物の本に種々相を見出し、一人幻を描くとき、私の魂はよみがえる」

漢学者の父の影響もあってか橘小夢は、作家になるか画家になるかを迷ったらしい。

小夢の作品には物語性が濃厚に反映され、日本古来の物語に潜む官能性や魔性を視覚化しています。

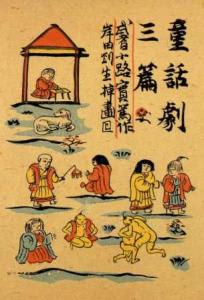

岸田劉生 Ryusei Kishida

岸田劉生が装幀をしたのは、そのほとんどは白樺派の作家たちの本です。

「自分は、図案というものを必ずしも余技としていない。自分は装飾図案をすることによって思わぬ美を知り、思わぬ美を知り、思わぬ美を生むことをできたこと、延びいて自分の仕事の上に大変利益多かった」

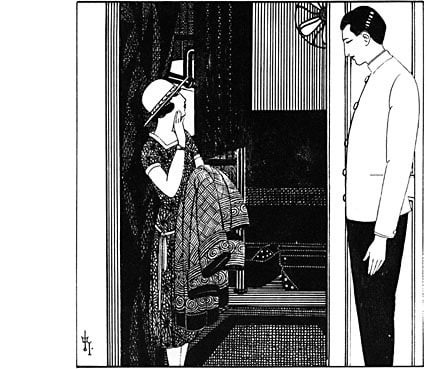

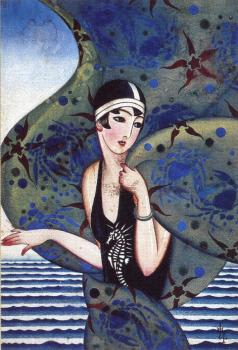

高畠華宵 Kasho Takabatake

大正という時代はさまざまなペーパー・メディアを通して、あるいは想像しながら、日本近代の文化イメージを形成した時代といっても過言ではありません。

その中で、高畠華宵は少女や女性のモダンな形象を作り上げた挿絵画家として特筆されます。

そのモダンな少女、女性たちは、西洋の近代女性のように、何か意思を明確に示すことはありません。

彼女たちは、ただ浜辺に、あるいはモダンなリビングに、また夜の繁華街や高原にいるだけです。

ただ、そこにいて「三白眼」と呼ばれる大きな目で「何か」を見ているのです。

三白眼(さんぱくがん)とは、人間の目について、虹彩(黒目)の部分がやや小さく、白目の部分の面積が多いことです。

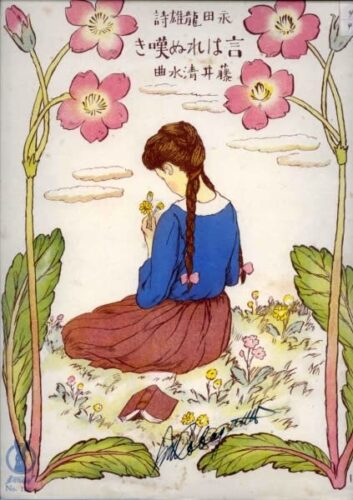

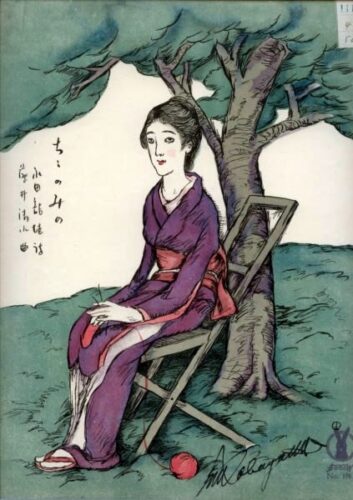

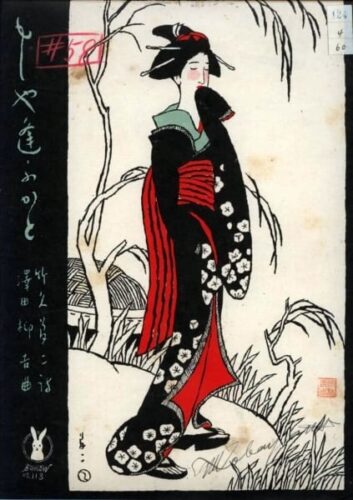

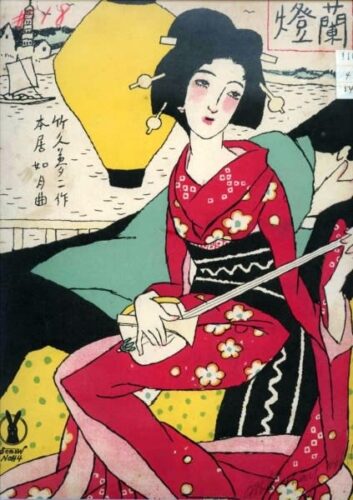

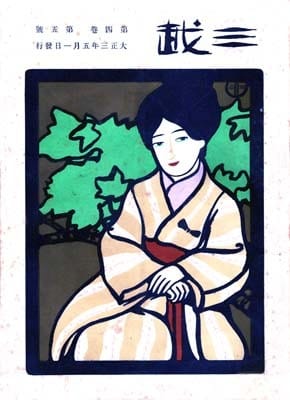

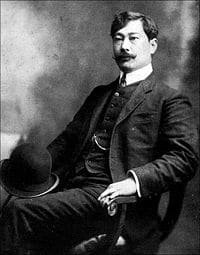

竹久夢二 Yumeji Takehisa

竹久夢二の活躍した大正時代は、華麗な西洋文化が大衆の娯楽として広がり始めた時代でもあります。

セノオ楽譜は、西洋音楽の普及に努めた妹尾幸陽により出版された楽譜集で、世界各国の名曲を日本に広めました。

わずか、49歳という短い生涯でした。

明治の終わり、大正、昭和まで、三つの元号を生き抜き、近代日本のグラフィズムにおいても、一般の人々の認知という点でもマルチなクリエイターです。

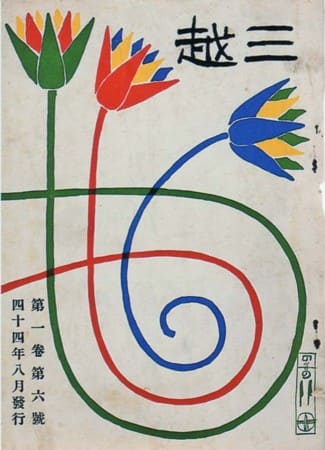

杉浦非水 Hisui Sugiura

日本の流行は東京に始まり、東京の流行は三越に始まる。

地方に住む得意客は今でいう通販カタログを情報源に、当代の流行について知識を得、最先端の商品を手に入れることができた。

多摩美術大学の初代学長でもある杉浦非水

妻・歌人・杉浦 翠子(すぎうら すいこ)

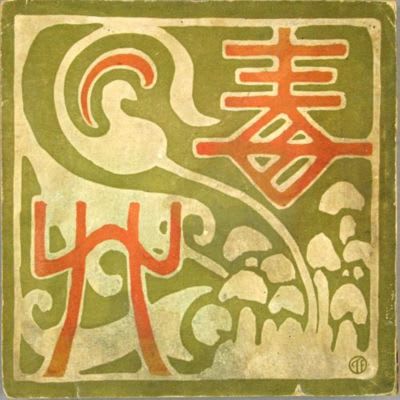

藤島 武二 Takeji Fujishima

鹿児島市の薩摩藩士の家に生まれた。

はじめ四条派の画家や川端玉章に日本画を学ぶが、のち24歳の時洋画に転向。

1896年(明治29年)、1歳年上の黒田清輝の推薦で東京美術学校(現・東京藝術大学)助教授に推され以後、没するまでの半世紀近くに渡り同校で後進の指導にあたった。

与謝野晶子の処女歌集「みだれ髪」の装幀をてがけ、アールヌーヴォー様式のイマジョリィを広めました。