クリエイター Creator

Shawn Powers ショーン・パワーズ

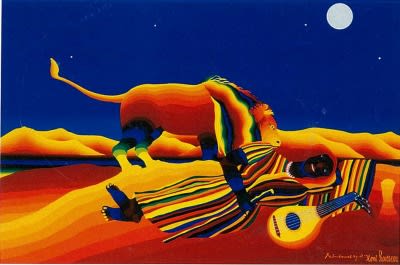

ジャン・ジャンセン Jean Jansem

フランスで活躍したアルメニア人画家です。

卓越したデッサン力により様々なコンクールで受賞を重ねます。

日本では1993年4月24日、安曇野に世界で初めての彼の美術館「安曇野ジャンセン美術館」が開館しました。

ジャンセンが描く対象は、時の流れとともに移り変わってゆく。

しかし、彼が一貫して求め続けた世界には、光と影の両方が絡み合う真実があった。

例えば、バレリーナたちは舞台の上で観客の拍手を浴びる情景を描くのではなく、彼女たちが幼いころから続ける厳しいレッスンの合間ふと洩らす真実の表情を描く。

物言わぬ植物にも同様の目差しを向け、華々しく咲き誇る華麗な温室植物よりむしろ厳しい状況下でもしっかりと根付き自生する山野草を好んで描く。

スペインを旅して描いた闘牛シリーズでは人々に賞賛される闘牛士よりも殺された牛を見つめ、同時に同国で貧しくもたくましく生きる裸足の市井の人々をクローズアップした。

生とは何か死とは何か

自身がその本質を見極めながら己の人生に刻んできた数々の歴史と戦争が、彼独自の世界を作り上げていったのである。

シャルル・デスピオ Charles DESPIAU

Hans Josephsohn ハンス・ヨゼフソン

ハンス・ヨゼフソンの彫刻作品はすべて人間をモチーフとしています。

抽象化されたそれらには、かろうじて体の部位を判別できるものもあります。

石膏で制作され、鋳造を経て真鍮に生まれ変わる作品は、古代彫刻を思わせる有機的でシンプルな、一見したところ静かに瞑想をしているようなたたずまいをもっています。

しかし彼の手仕事の痕跡が残された表面には、様々な感覚、リズムが刻み込まれ、また作品一点一点に凝縮されたエネルギー、ウド・キッテルマン(ベルリン国立美術館館長)がいう「本質的な何か、その物体としてのあり方を超えた何か」を感じることができます(カタログ”Kesselhaus Josephsohn”掲載のテキストより)。

それはヨゼフソンの制作が、人間の生、往々にして身近な人々からのインスピレーションから始まり、作業のプロセスが彫刻それ自体の言語において進められ、アイデアがフォルムのなかでそれ自体の表現をし、そして彫刻が生をもった時に終わるからだということができるでしょう。

それによって彼の作品は、人間の忠実な描写でなくして生き生きとし、かつ無時間性、不変性をたたえているのです。

1960年以降、彫刻の領域において、その既存のカテゴリーの一貫性を解体する様々な試みがなされています。

1920年生まれのヨゼフソンは、チューリッヒ郊外のアトリエで60年間以上、彼の想像力に従った一貫した制作を続けてきました。

その独立性と芸術的自由から生み出された作品は、スイス国外での展示の機会が少なく、90年代まで十分な評価を得ていませんでした。

以降は広く注目されるようになり、2007年には”Art in America”誌で「87才にしてヨゼフソンは、キャリアの中で最も力強い作品を作り、彼が最も重要な具象彫刻の作家であることを示した」と評されました。

アリスティド・マイヨール Aristide Maillol

南仏バニュルス=シュル=メールに生まれる。

まもなく伯母と祖父のもとにあずけられ、さびしい少年時代を過ごす。

早くからデッサンに親しみ、画家になることを決心してパリに出たのは21歳(1882年)のことであった。

エコール・デ・ボザールの入学試験を受けるが、何度も失敗、1885年やっと合格する。

学生時代は貧困をきわめたが、同じ境遇にあったブールデルに出会ったのもこの頃であった。

まもなくタピスリーに興味をもちはじめ、クリュニー美術館に通ってその技術を習得、サロン・ナショナルに出品する。

ゴーギャンと知り合い、タペスリーを絶賛され、またナビ派の画家たちとも生涯にわたる緊密な友情を結ぶことになる。

マイヨールが彫刻をはじめたのは1895年であった。

最初は木彫による小品が中心であったが、タピスリーによって視力を悪くしたのをきっかけに、彫刻に専念する。

1900年のことである。

この頃、ゴーギャンをはじめその交友関係の中で、マイヨールもプリミティブの芸術に関心を深めていった。

彼の彫刻には古典への憧憬がみられるが、それは自然主義に基づく古典ではなく、アルカイック期のそれであった。細部にこだわるのではなく、総合的に捉えた上で簡素化を追求し、それを女性の体の優美さで表現したのである。

1905年転機が訪れる。

純粋な形態を追求した作品《地中海》をサロン・ドートンヌに出品、彫刻の革新者として大いなる賞賛を受ける。

ロダンの影響の強いこの時代に、新しい息吹を吹き込んだ彫刻史上の意義はきわめて大きかった。

同時に、ハリー・ケスラー伯という理解者かつパトロンを見出し、生活も安定する。

さらに、1910年サロン・ドートンヌに出品した《ポモナ》によって、ジャーナリズムを含めた画壇がマイヨールの新しさを評価した。

以後、大規模な仕事をこなし、フランス内外で各種の展覧会が開かれて、ロダンの革新者としての地位を固めていく。

アントワーヌ・ブールデル Antoine Bourdelle

ロダンの力強い表現力と大胆な構想力を受け継ぎつつも、建築的な塊と量とに立脚した独自の芸術的な作風を確立して、20世紀彫刻に新たな息吹を吹きこんだフランスの彫刻家。

南仏モントーバンに生まれる。

父親は貧しい家具職人で、家計を助けるため13歳で学校を辞めて父のもとで働く。

そのかたわら、デッサン教室に通いながら小さな木彫を作るが、それが認められてトゥールーズの美術学校に入学、さらに23歳の頃パリに出てエコール・デ・ボザールに入る。

いずれも奨学金によるものであった。

パリでは、メーヌ街にアトリエを見つけて、生涯この地を離れることなく制作に専念する。

また、パリに出てきて以来サロン・ナショナルやサロン・ドートンヌなど何らかの展覧会にほぼ毎年出品、それによってブールデルの才能が広く知られるようになり肖像の注文は絶えることがなかったといわれる。

1888年ベートーヴェンの音楽に出会い、生涯に大小45種の多様な像を作りだす「ベートーヴェン・シリーズ」をはじめる。

「音楽と彫刻、それは同じものだ。彫刻家は量をもって造形し、音楽家は音調をもって作曲する」。

ブールデルの言葉である。

さらに1893年、はじめての大規模な記念碑《1870年の戦いの記念碑》の制作依頼を故郷モントーバン市から受けるが、その制作中にロダンと出会って、以後15年間ロダンのもとで協力者として働くことになる。

師でもあり友でもあったロダンとの協力のなかで、ブールデルの芸術の基礎ができ、またロダンを乗り越える独自の芸術を創り出していった。

ロダンから、実感に満ちた人間表現を学ぶが、そこにとどまらず量感によって空間を構築する建築的な彫刻をめざす。

ブールデルは、彫刻を単体として創り出すだけでなく、建築を構成する空間をも構想した最初の彫刻家であった。

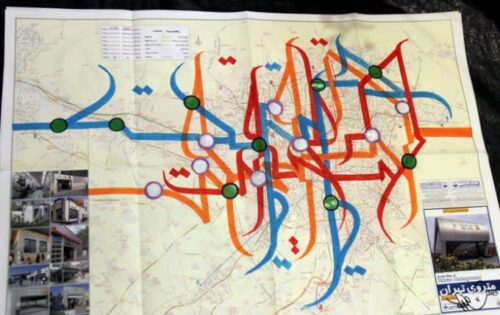

A1one a.k.a Tanha

281 AntiNuke

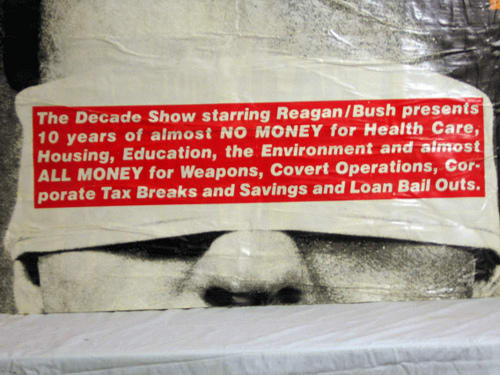

神出鬼没なストリート・グラフィティで知られる覆面アーティストのバンクシー。

その日本版だとされ、渋谷などを中心に活動し世界で注目される同じく覆面アーティストの「281_Anti Nuke」が話題に。

反原発の明確なメッセージを掲げる彼の活動についてまとめました。

ティーブス Teebs

ビートメーカーと画家という2つの顔をもつLAのアーティストTeebs。

ブロンクスで生まれ、ジョージアやハートフォート、コネチカットでも幼少期を過ごし、やがて家族とLA郊外のオレンジ・カントリー・ビーチ・コミュニティーに移り住む。

2005年に絵を描き始め、その直後に音楽も作り始める。

ビューティフル・ルーザーズ BEAUTIFUL LOSERS

1990年代アメリカにはスケートボードやサーフィン、パンクやヒップホップや“グラフィティ”と呼ばれる壁の落書きに夢中な若者がいた。

社会からはみ出した落ちこぼれの彼らは“ルーザーズ”と呼ばれる負け組だった。

だが、やがてニューヨークのギャラリーにルーザーズたちが集まり始め、互いに刺激し合いながら型破りなアートを生み出していく。

日本の絵画の歴史

平安時代の頃、中国・唐時代の「唐絵(からえ)」の影響を受け、日本の文化の中で「やまと絵」を築きあげます。

やまと絵は、遠くのものを同じ大きさで上へ上へと積み重ねて描かれていく技法。

遠いものは上方に伸びてくため、日本の掛け軸が、縦に長い理由ともいわれます。

題材は日本国有の風土、民衆の身近な生活、物語や和歌の世界、寺社の由来、仏画などが描かれます。

平安後期から鎌倉時代には、「白描(はくびょう)」という墨のみを用いたやまと絵が流行。

白描はあくまでも描線を主体とした表現であり、色彩を排除して墨一色で完成することを目標としている。

室町時代には、先の鎌倉時代に中国から伝わった禅宗の隆盛に伴い、水墨画が流行した。

水墨画では山水画や花鳥画が題材として描かれます。

一方、風景要素を再構成した「創造された風景」「心象風景」という水墨画の墨という限られた色彩の中で、自らの精神を表現するという特質が、禅宗に基づいていると考えられる。

この分野の絵画において、絵画に描かれるさまざまなモティーフは、実物を見るというよりも、すでに存在する別の絵から写しとられることのほうが多かった。

桃山時代、応仁の乱を経て幕府や朝廷の権威は失墜し、商人中心の桃山文化が花開きます。

この時代は、狩野派や長谷川等(とう)伯(はく)という多くの優れた絵師たちが輩出された時期。

襖や屏風に描かれたパノラマ的な山水画や花鳥画は、水墨画と同様に、写実的に現実を再現した絵画ではなく、個々のモティーフを違和感なく組み合わせ、実際の光景のようにバランスよく構成されたもの。

江戸時代に入ってからも狩野派の活躍は続き、江戸幕府の御用絵師になります。

これに対抗する形で、琳派などの絵師たちにも活躍の場が与えられます。

琳派とは「光琳派」「宗達光琳派」の略で、その絵画の特色はデザイン性にあり、着物の柄のように洗練された画風と、平面化された画面によくあらわれていると言える。

江戸時代は、町人文化が繁栄し、版画という印刷技術が導入されたことも伴い、絵画は民衆の身近なものとなります。

新たな表現方法として誕生したのが浮世絵。

それまでの絵画は特権階級のものであり、寺社や城、貴族や豪族の邸宅を、襖絵や屏風絵として装飾されるものでした。

江戸末期、浮世絵の作品は海外に渡り、西洋から多大な評価を受けます。

ヨーロッパ人が日本文化を知るきっかけとなったのは、日本から輸入した陶磁器を通じてでした。

その当時、日本では浮世絵をチラシや新聞紙のように軽く扱い、貴重な陶磁器が割れないように包装紙として使用していた。

しかし、当のヨーロッパ人たちの目を引いたのは、その本体となる陶磁器ではなく、包装紙の方でした。

特に光の変化に応じて刻々と変化する風景を描くのに疲れていた印象派の画家たちは、その当時自分たちにはなかった 、日本画の大胆な構図と鮮やかな色彩に衝撃を受けたのです。

魯山 ROZAN 西荻窪

店主、大嶌文彦さん。

錆びたパイプや針金、ぼろぼろに朽ちたスコップなどが隅っこに無造作に置かれています。

「僕はモノ創りの技術はないが、素材から発想できる。素材の解釈ができないと駄目だね」

Roundabout ラウンダバウト 小林和人

うちで扱う道具や衣類は、基本的に自分が実際に使ってみたいと思ったもの。

昔から自分が惹かれるのは、その店主による良い意味での”独断”がある店でした。

だから僕は自分で良さを実感してから扱うかどうかを決めたいんです。

そんな品物が気に入ってもらえた時は、本当に嬉しい。

何も知らないところから手探りで初めて、未だにトライ&エラーの繰り返しです。

マーケティング先行ではなく、やっぱり本当に良いものだけを扱っていきたい。

モノつくりの美しさ

18世紀はじめ、ヨーロッパでは現場で汗を流しモノをつくる技術を尊ぶことよりも、サイエンスが高く見られていた。

工学とはモノを対象に、扱う学問です。

大学や企業、出身の国など祝福されるべきは、その人が「誰であるか」ではなく、「何をなしたか」によるべきです。

工藤和彦・陶芸家

1970年 神奈川県に生まれる

1988年 高校を卒業し、信楽焼神山清子先生に師事する。生活を共にして信楽焼を学ぶ。

1993年 北海道に移住 北海道の地元素材の陶芸利用に着手する。

2002年 東京 サボア・ヴィーブル個展(以降毎年)

2003年 「栗原はるみ大賞」を受賞

2011年 旭川市の旧旭川温泉を所有。スタジオバンナ設立

その他、全国各地にて個展企画展多数

器とcafe ひねもすのたり

先日、阿佐ヶ谷のカフェ・ひねもすのたり・に行きました。

身体に優しいという食事を、芯から感じさせていただきます。

たま あまみ

1970年京都生まれ 大阪外国大学インドパキスタン語学科卒業.

1986年 奄美大島へ移住。地元旅行会社へ就職、奄美のガイド、ツアーの企画などに携わる。

2007年独立。

移住後、2年ほどして重度のアトピーにかかるも、自然療法や食、生活環境、考え方の変化などによって、働きながら8年かけて薬を使わず完治させる。

特に食をほぼ菜食に変えたことにより気付いた添加物や合成洗剤、農薬などの害と島をはじめとする日本の家庭料理の素晴らしさに強く関心を持つようになり、菜食料理とヨガ、ヒーリング、聖地参拝などを組み合わせたリトリートツアーや菜食と音楽、自然布の展示販売などを組み合わせたイベントなどを2006年より奄美や東京など各地ではじめる。

2011年より、自然栽培野菜を使った料理の提供とPRイベントなどに携わるようになる。

目指すは、白砂糖、化学調味料、肉、乳製品、電子レンジを使わない自然栽培野菜を使った家庭でもできるシンプルかつ美味しい野菜料理と手の仕事を日常にもっと普及させること。

右近亨

「質問するな、意見を言うな。その前にやれ!」

先日、日本のファッションの現状について、演出家の若槻さんと、ヘアメイクアップ・アーティストの加茂さんに対談をしていただきました。

その時、加茂さんが放った名言です。

加茂さんは2月にカール・ラガーフェルドのオファーで《シャネル》のオートクチュールを担当しました。

その仕事は、モード、ファッションの世界で頂点を意味します。

オリンピックで例えるなら、金メダルみたいなものです。

3月8日現在も加茂さんは、カールさんのお仕事でパリにいます。

そんなオリンピック期間中にも関わらず、HUGE5月号の原稿をチェックしていただきました。ありがとうございます。

加茂さんのこの名言をもう少しわかりやすく解説いたします。

ヘアメイクは仕事の発注が来たら、「今回のテーマって、こんな感じですか?」って質問しても意味がない。

なぜなら、誰もそれを目にしていないので、答えることができないから。

だから、質問する前に自分のクリエーションを見せるってことです。

とにかくヘアは作ってみせないと誰も善し悪しを判断できないから、という明確な理由です。

もちろん、その結果「あ、それ、全然違う。やり直して」って言われることがあるかもしれません。

「その時は、すぐにやり直せばいい」というのが加茂さんの見解です。

そのやり直しが何度も続くようでしたら、その人は自ずと仕事がなくなる、それだけのことです。

ただ、ずっと仕事が貰える人は、質問なんかしなくても、滅多にやり直しになることはなく、「あ、それです。OKです」となるのです。

失敗したくないから、何度も質問する。

確かに道理ですが、その人は質問するたびに多くの「信頼」を失っていくだろう。

加茂さんはそう言っていました。

もっと、最悪なのは、発注に対して自分の意見を言うことです。

「今回のテーマって、つまりこういうことだと思うんだよね」的な発言。

加茂さんはそんな意見は不要、とっとと作ってみせて! と主張します。クリエイターは言葉じゃなくて、実物なんです、リアルなんです。

よって、会議やプレゼンはなるべくシンプルなほうがいい、という結論に加茂さんは至っています。

クリエイターは職人であるべき、だと信じます。

プレゼン能力など不要です。

訴求力は、言葉ではなく、作品のみです。

失敗をあまりに恐れるがあまり、現代人は確認作業に追われています。

しかし、そこからは卓越したクリエイションなど生まれません。

ダメなら、すぐやり直す。

そうした適応力もクリエイター、職人には必要です。

そこで反発したり、腐ったりしていては、失格なのです。

ファッション誌を中心にこれまで数多くの雑誌編集に携わり、また放送作家としても活動されてきた右近亨さん。

メディアやマスコミと呼ばれるなかで仕事をしてきた右近さんが、現在の状況をどう考えているのか。

創刊以来、編集ディレクターとして関わられている、雑誌『HUGE』のお話しをもとに“今”という時代を語って貰った。

もはやテレビもマスコミではないんです。

―さまざまなメディアが乱立するなかで、再びラジオが面白くなってきたりと、状況はたえず複雑に変化している気がします。

右近さんはいまのメディアの状況をどう捉えていますか?

右近 ここ5~6年の間にwebメディアが台頭して、雑誌的なものがやせ細っているようには感じますね。

かつては新聞、テレビ、ラジオ、雑誌の4つがマスコミだったわけです。

その頃は、文字通りマス(大衆)コミュニケーションでした。

しかし、もはやその4つはマスとはくくれない状況になっていて。

テレビだって視聴率が40%前後なものってオリンピックやサッカーのワールドカップ予選、紅白歌合戦くらい。

もはやテレビもマスコミではないんです。先ほど、ラジオがまたおもしろくなっていると仰りましたが、マスコミとしてのラジオが面白いのではなく、限られた人に向けた放送が話題を集めている状況ですよね。

そうやってどのジャンルも生き残っている。

ファッション誌にしても、40万部を超えるようなカタログ雑誌は一冊あれば十分な時代だと思うんです。

―情報を発信する場所が増え、人々のスタイルが細分化するなかで、雑誌としての『HUGE』はどこへ向かうべきだと思っていますか?

右近 『HUGE』の競合誌はZINE(インディペンデントなアートブック)やwebマガジンだと思っています。

もはやファッションやカルチャー雑誌というジャンルは、ミニコミや専門誌みたいなものだと思うんですよ。

これまでのファッション誌って、どれもバイヤーズガイドのようなもので、モデルは個性がなくてもいい、その代わりにモノがしっかり見えているべきというルールがありました。

でも、それはマスコミ的な発想で、いまではwebにある情報でも事足りてしまうんです。

そこではない、別のフィールドでお客さんを獲得したいという気持ちが『HUGE』にはあります。自分たちの美意識にフィットするものであれば、お客さんはお金を出してくれる―別のフィールドとは、具体的にどんな方がターゲットになるのでしょうか。

右近 基本的に、自分たちの美意識にフィットするものであれば、お客さんはお金を出してくれると思っています。

少し乱暴な言い方をすれば、『HUGE』は影響力のあるデザイナーやクライアント、またクリエイティブな仕事をしたいと思っている人に響いてくれればいい。

その実験として、一度パリのコレットに置いてみてはどうかと思って、何冊か無料で送ってみたんですね。

すると、コレットの売り場に値段が付いて並んだんですよ。

そこからファッション関係者に広まって。

それと同じようなことが、いま香港やN.Y.などにも広がっています。

ですから、海外に取材に行って『HUGE』を見せると、若いデザイナーなんかも「あぁこれか、知ってるよ」と話がスムーズなんです。

100号記念となる2月売り号では、ラリー・クラークの撮り下ろしを第一特集にしています。

普通ラリー・クラークに仕事を頼むってことは大変なことですが、彼もまた『HUGE』を知ってくき受けてくれました。

2/24発売された記念すべき100号ではフォトグラファーであり映画監督のラリー・クラークを大特集。

撮り下ろし写真から本人インタビューまで、充実の一冊に仕上がっている。

―パリのコレット以外では、どんな都市に送本しているんですか?

右近 意図して送っているのは、イギリス、オランダ、ベルリン、L.A.、N.Y.あたりですね。

一方で、香港のとある地下鉄では毎号『HUGE』が日本の発売日に並ぶらしいんですよ(笑)。

誰かが定期的に運んでいるんでしょうね。

―たとえ利益が出なくてもいいから、影響力のある場所に置いて、自分たちのセンスを認められたいという感覚はまさにZINE的ですね。グローバルで読まれるうえで意識していることはありますか?

右近 文字をなるべく書かないことですね。

それだけに立ち読みで済まされるリスクもありますけど(笑)。

僕も英語がわからずにずっと洋楽を聴いていましたし、中身がわからなくても洋雑誌を買っていますから。

そういう感覚で読めると思います。

英文を入れるという考えもありますが、そのインフラを整備することは難しいですね。

例えば、HUGEをNYで売ろうとすると、定価750円の雑誌に、1500円以上の輸送費がかかるんです。

なので、よほどの規模ではないと海外販売は厳しいんです。

発行部数の競争でいえば、僕らなんて完全な負け組。

―これまで日本の雑誌業界では、オシャレなものは売れない、商売にならないと言われてきましたよね。

右近 発行部数の競争でいえば、僕らなんて完全な負け組ですよ。

でも、テーマを毎号変えても部数はそんなに変わらず安定しているんです。

つまり、『HUGE』ファンというのがしっかりいてくれて、また影響力のある人たちが読んでくれているから広告もある程度は入る。

具体的には言えませんが、パリコレに参加しているけれど、ワールドワイドなキャンペーンを展開していないメゾンなどで、HUGEのような雑誌しかハマるところがないクライアントも結構あるんです。

これまでの教科書とはまったく違う作り方をしている。

―『HUGE』の強みはどこにあると思いますか?

右近 僕らの競合がZINEでありwebマガジンであるとするならば、彼らに絶対できないことは何かを常に考えています。

まず、webに関していえば“紙をめくること”ですよね。

写真サイズにも制約があるので、webはストーリーが作りづらいメディアなんです。

それならば、僕らはファッションストーリーに力を入れようと。

そのためには、従来の洋服がしっかり見えなくてはいけない、モデルの個性があってはいけない、そんな縛りから解放されなくてはいけない。

これまでの教科書はまったく意味がないんです。

―ファッションストーリーというのは、どのように作り上げていくのですか?

右近 まずはフォトグラファーやスタイリストたちスタッフと、映画やアートなどからアイデアの源を考えて、そこからファッションストーリーの主役となる人物像を考えます。

そこから、彼はどう生きて、どんな生活を送っているのかと具体的にシーンとして落とし込んでいくんです。そこでは、光の感じや色、キャラクター性がとても重要で、細かい部分をみんなで何時間も話し合います。

そのやり方っていうのは、SHIPSのカタログ作りと同じですね。

―右近さんは『月刊EXILE』のディレクターもされていますよね。

右近 『HUGE』とは、商品価値がまったく違うものですね。

それこそ、マスコミというのが崩壊したからこそ生まれた新ジャンルなんです。

人気グループがテレビ番組になったことはあったけど、月刊誌になることはなかった。

それだけに、やりがいがありますよ。

―最後に、SHIPS MAGを右近さんはどう見られていますか?

右近 まず、コンテンツの多さに驚きました。

しかも、これまで雑誌がやってきたようなことをSHIPSの方が自らやっていて、カメラマンやライターは雑誌でも活躍している人がサポートしている。

個人的にはあまりwebマガジンは見ないですが、脅威ではありますね。

でも、少ない部数であれば紙媒体はなくならないと思っています。

アナログレコードみたいに残るんじゃないかな。

長次郎 楽茶碗

千利休の「侘茶」(わびちゃ)の美意識を最も現した長次郎の樂茶碗。

それまで国内の茶会で主流であった中国製の天目茶碗などよりも、侘びた風情を持つ茶道具を好む利休によって、轆轤(ろくろ)を使わず手捏ね(てづくね)で成形を行なう作風を好みました。

長次郎が焼くのは、屋根に飾る魔除けの飾り瓦だったようです。

長次郎が鏝(こて)とへらを握ると、ただの土くれが、たちまち命をもらった獅子となって天に咆哮すると言われていました。

千利休はその当時、数奇屋・いわゆる目利きのようなものだったでしょう。

利休は茶碗は自ら創らなかった。

職人に自分の「破調の美」という茶道の完成に長次郎という職人が必要だったのでしょう。

轆轤をつかうのは、たくさん作りたいからです。

茶碗をつかう人のことを考えてのことではありません。

ヘラがあれば、どんな形でも、自在につくりだせるでしょう。

そうして、今現在、長次郎を家祖として楽家一五代続いています。

長次郎から四〇〇年、歴代がどのような作品から、どのように学び、新たな作風へ結び付けてきたのか。

一五代 樂吉左衛門さんは言います。

樂茶碗の世界は長次郎の中に本質的な部分が備わっています。

答えは一つではありません。

歴代がそれぞれの時代の中で、自分自身の精神の中で、長次郎を見つめている。

しかし、見つめながら模倣しない。

模倣しないことがスタートラインにある。

長次郎を「自分はこう考える」というのが大切です。

長次郎の形やデザインから何かを学ぼうと思っても、デザイン性そのものが消されている。

そのこと自体が大きな問いかけみたいなものです。

そこには、手本にするという感覚はありません。

一人で静かに作品と向き合う。

そういう精神の在り方は、日本文化の一番根幹部分だと思うのです。

西洋文化は分析して、実験を繰り返して、小さなモデルをつくっていく、という科学の世界があります。

美術の世界では、常に新たな造形というものを作り上げていく。

長次郎の茶碗は新しくもなく、古くもなく、そういう認識を飛び越えています。

しかも、真似しようとしても、真似が出来ない。

外形や釉薬の調合だけをまねても意味がない。

作品に向き合うところから新たなものをつくっていく。

ですから、楽家では、釉薬の調合や形成について親から子へと伝えません。

手びねでつくる。

それが長次郎です。

手びねで創るから、デザイン的なもの、あるいは変化、個性みたいなものをすべてなくしていく、捨てていくという方向で形が出来上がるのです。

「部分の中にすでに全体が宿っており、全体の中に部分がある」

西洋のオーケストラのティンパニーは長いシンフォニーの中で一つの音を待っている。

その音自体には意味はないが、全体におかれることではじめて音の意味が生まれる。

日本の能楽ではパンと大鼓が音を出せば、それだけで曲の全体が解るようなものです。

一音に全てが含まれているようなものです。

音を人間化しているような。

アルフォンス・ミュシャ Alfons Mucha

アールヌーボーの花、と呼ぶにふさわしいゴージャスでロマンチックなポスター/イラストで知られる画家です。

オーストリア=ハンガリー帝国モラヴィア(現スロバキア)の寒村に生まれる。

15歳から裁判所の使い走りをし、19歳になってから、ウィーンに出て風景画家の工房で働きます。

3年後、C.ベランジュ伯爵という貴族に見出され、援助を受けてミュンヘン・アカデミー、さらにパリのジュリアン美大に学びます。

1888年、伯爵の援助が打ち切られ、やむなく雑誌の挿し絵画家になります。

「パリ生活」「フィガロ画報」などに絵筆をとります。

90年頃ゴーガンと共用のアトリエを借り、ストリンドベリにも会っています。

93年流行を始めた写真機を購入。

イラストの補助に使うと同時に、ゴーガン夫妻の肖像を撮影しています。

1894年、ミュシャに転機が訪れます。

クリスマスイブ、知り合いの印刷工房にいる時ルネサンス座からサラ・ベルナールのポスター制作の依頼が舞い込みます。

ミュシャが下絵を描いたが、印刷工房の親方は気に入りません。

しかし、試しにルネサンス座に送ったところ、サラはそれを見て電撃に撃たれたような霊感を得たという。

正式にミュシャにポスター制作が依頼され、これが発表されると大反響を巻き起こした。

出世作「ジスモンダ」である。

Gosha rubchinskiy ゴーシャ・ラブチンスキー

モスクワを拠点に活動しているいま最も注目の若手ファッションデザイナーのひとり、ゴーシャ・ラブチンスキー)。

ロシアのユースカルチャーやサブカルチャー、特にスケートボード・シーンにインスパイアされた作風が特徴で、スタイリストとしての活動後、2008年に自身の名を冠したストリートウエアのブランドを立ちあげたのがはじまり。

ミヒャエル・ボレマンス michael borremans

彼らが実際に誰であるか、何をしているかに特別な意味はありません。

これらはもっと普遍的、象徴的なメタファーなのです。

私はさまざまな人を描きますが、どれも特定の個人の肖像としてではなく、一般的な“人間”です。

何かをしたり、作ったりしている状態そのものを描いています。

過去に多くの画家がそうしたように、私の作品が肖像画のような形をとることもあります。

けれど、私が描くものはいわゆるポートレートではない。

その形式を借りているだけです。

「奈良美智:君や 僕に ちょっと似ている」展 Yoshitomo Nara

―会場に入って、まず最初のブロンズ像の部屋が薄暗くて、まるで近代美術館のような重厚な雰囲気に驚きました。どうしてブロンズだったんですか? これまでの奈良さんの作品イメージとはちょっと異なりますよね。

奈良:僕は作品を作るとき、いつも本能的であまり考えてなくて、後から「そうだったのか」とわかってくることが多いのだけど、今回はまさにそういう重厚で物質的なものを作りたかったということなんです。今思うとそれは、僕の中で「近代」への精神的な回帰があったからだと思っています。

―奈良さんのいう近代というのは、たとえば明治時代くらいの頃のことですか?

奈良:いえ、僕のいう近代とは特定の時代の話じゃなくて、僕が小さかった頃にまだ日本にも残っていたある種の空気感や、人々が持っていた、なにかが確立される以前のスピリットのことです。

アメリカでいえば、アートがマーケットという資本主義に取り込まれてしまう以前の20世紀前半、ジャクソン・ポロックのような画家たちがまだ学生で、作品にスピリットの力が溢れていた時代です。

作ること自体に価値を見出すような、売れなくてもやるっていう、そういう価値観が残っていた時代のことですね。

―奈良さんといえば、それこそ近代までのアートの世界では誰もやらなかったようなタッチで女の子を画面いっぱいに描くという作風で、新しい世代のアーティストとして評価されたり、また一方では物議をかもしてきたわけですよね。

奈良:自分の中には、同じ絵でも、実はアカデミックな作風とポップな作風というものがあって、前回横浜美術館で展覧会をさせて頂いた2001年頃までは、それらが自分の中で共存できていたんです。

それが2001年以降、メディアやマーケットに取り上げられることが多くなって、作風の表層のイメージだけがすごく浸透してしまっていたんですね。

また自分自身も無意識にそういった流れに影響を受けてしまっていたことに後から気がつきました。

―そんな中で、今回の11年ぶりの大きな展覧会を行うことになって、はじめはどういったことを考えていたのですか?

奈良:最初に話が来た時も、いい絵が描ける状況に思えなかったから断ったんです。

でもあえてポップなイメージの方を、さらにもっと追求していけばなんとかできるかもしれないと思って、「Let’s Rock Again!」というタイトルの展覧会を考えていました。

だけど、そこに震災が起きて、そんな馬鹿みたいなことを考えていた自分をすごく反省しました。

そこからまったく絵が描けなくなってしまって、結果的に、震災以降から今に至るまでの、約1年間の反省と苦悩の中で制作してきた作品、また僕自身の流れのようなものが見える展覧会になっています。

―今回の展覧会は、アジアを巡回予定で、アートの本場であるアメリカやヨーロッパには巡回しないとお伺いしましたが、それは何故ですか?

奈良:2001年以降、僕がアメリカやヨーロッパで取り上げられるようになっていた間、僕が気付くのが遅すぎただけで、実はアジアの人達にも浸透していってたんですね。

そういった人達にこそ、今の自分の作品を見せたいな、という気持ちがありました。

またアジアの中で、日本は美術に関して言うと唯一近代があった国なんです。

中国や他のアジアの国は、近代をまたいで一気に現代に行ってしまったから、売れないものは作品じゃない、みたいな風潮を強く感じます。だからこそ、今回の作品のような、近代への精神的な回帰を目指した作品を見せたい、という気持ちもありました。

―奈良さんが今回そういった近代的なものに惹かれた理由は何でしょうか?

奈良:もともと僕は近代的なものに一番影響を受けてきたはずだったのに、それをおざなりにして、今しか見ていなかった自分への反省がすごくありました。現代の作家は、時代の流れと繋がっていたり、新しいテクノロジーを使ったり、目に映る表層的な部分での変化は多いけど、精神力では近代を超えられていないと思います。

昨年の震災が起きたあと、みんな自分にとって本当に大切なものは何だろうって考えたと思うけど、僕にとってもあらためて大切なものを考えるきっかけになったのがあの震災でした。

―震災がターニングポイントだったんですね。

奈良:震災後、みんなが思う僕のイメージのような作品が許せなくて、もう2度と描けないかもしれないとすら、本気で思っていました。

―そのあと、母校の愛知県立芸術大学に長期間滞在して、今回の展覧会の幕開けを飾るブロンズ像を制作されておられます。これは展覧会に向けて計画されていたんですか?

奈良:いえ、偶然です。滞在することはずっと前から決まっていて、何をやってもいいと言われたので、学生と同じアトリエに半年間滞在しながら、ブロンズの塑像を粘土で作っていました。

粘土は絵と違って筆を挟まないから、ずっと直接的に作ることが出来て、それがあの時の自分にはすごく良かったんです。

粘土を押せば指の跡がつく。そしてひとつ痕跡をつけると、どんどん手が勝手に動いていく。

1回粘土を触れば、あとは勝手に身体が動いていくのに任せて、粘土の塊と格闘するみたいに作っていきました。

―フィジカルな作業だったんですね。

奈良:反射神経のようなものなんだけど、でもその反射神経は、ずっと美術を勉強したり作ってきたりするなかで身体が覚えていったものなんですね。

それこそ僕は半年間、大学にもう1回入ってきた1年生のつもりで、掃除もしたし、他の学生の制作や、学園祭を手伝ったり、みんなで重い物を運んだりもした。

みんな東京の学生と違ってあんまり野心的でもないし、作ることだけやっていて、まるで昔の自分を見ているようでした。

いい空気の中にいられて自分はすごくラッキーだったと思う。

ここでの塑像制作が終わって、ようやく再び絵を描こうって気になれたんです。

―ブロンズの作品は、みんなすごく穏やかな表情をしていましたね。母校に戻って安定した気持ちで作っていたからでしょうか?

奈良:どうかな? みんな表情を見るけど、彫刻って360度あって、僕はものを作る人間だから全部の方向から見ている。

また、存在の質感を感じてもらうために部屋を暗くして、あえて作品の後ろ側を正面に向けて置くことで、これはなんだろう? って注意深く見てもらえるようにしました。

―指の跡が生々しく残っていて、本当に人の手が作ったものということが伝わってきます。

奈良:粘土のいいところは、未完成で終えることができるところです。

実は僕の絵の制作方法とも密接につながっていて、僕はいつも塑像と同じプロセスで絵を描いているんですね。

だけどペインティングは最後に塗りつぶしたり乾燥させたりして全部内側に閉じ込めちゃうから、表面的にはそのプロセスはわかりにくいと思う。

だから僕の絵を見て、「うちの子にも描ける」といったり、後からでてきた世代のアーティストは僕の絵の表層しか見てなくて、その表層を真似しようとする。

だけど表層しか見ていないから全然似ていないんです。

―奈良さんの絵って、作品の実物を見ないまま、メディアを通して見ただけで、可愛いとか、漫画みたいとか、作品をわかったような気になってしまう人が多いように感じます。

でも、一見大きく子供の絵が描いてあるように見えても、よくよく見ると、色の重なり方や表現力、技術力が、非常に高いんですよね。

そしてその表現力によって、奈良さんのもの凄くパーソナルな感性のようなものが、とても繊細に作品に込められています。

奈良:そうですね。

―もの凄くパーソナルな表現でありながら、これだけ多くの人の心を感動させられるということは、そこに何らかの普遍性があるように感じるんですが。

奈良:そうだといいなと思います。今回の展覧会のタイトル『君や 僕に ちょっと似ている』の主語は作品なんです。

作品が僕と君の間にある。今僕がいっぱい語ってるけど、制作についてとかパーソナルなことを語ることは実は重要じゃなくて、僕がいなくても作品が語るようでなくちゃいけない。

結局僕は、作家が作品から離れていけばいくほど、作品がみんなに近づいていくタイプの作家なんだと思う。

一番離れるのは僕が死んじゃうことなんですね。

ここ1週間くらいインタビューを受けているうちに、だんだんわかってきたことなんですけど。

―奈良さんにとってオーディエンスってどういう存在ですか?

奈良:よくわからないけど、誰にでも見てもらいたいわけじゃない。

作品を見てもらう前提として、僕はこういう音楽や本が好きだ、っていうことを色々なところにばらまいておく。

そういうものを理解する人なら僕の作品に入っていけるんじゃないかな。それはインディーズのバンドとファンの間にあるパーソナルな関係と同じで、そのファンというのが、実は自分の中にもいる。

でも、バンドがメジャーになって、いろんな人と関わるようになっていった時、インディーズ時代からのファンは自分たちから離れていったって思うよね。

ドローイングのイメージばかりが進化していくうちに、僕の中にいた僕自身のファンもずっと置いてきぼりだった。

まだ追いついてないけど、追いつきたいと思っています。

ナラ・イズ・バック!

―これまでの奈良さんの全作品をまとめたカタログレゾネの中で、村上隆さんが「僕と奈良さんは異母兄弟」というコメントをしていました。

一見まったく対照的な2人に見えますが、奈良さんにとって村上さんはどういう存在なんですか?

奈良:村上さんは本当に「真剣」っていう言葉が一番合う人ですね。

僕と村上さんって、2人で写ってる写真をみるとすごく仲良さそうなの(笑)。こんな仲良かったっけ? ってね。

僕たちはずっとパラレルな関係だと思う。

近づいても一緒になることはないし、考えていることもお互い影響されつつも違う。

村上さんを見て、僕は同じことをしてはいけないと思うし、だから僕はファクトリー形式みたいのもやらない。

村上さんは美術教育の現場を否定する時があるけど、僕は学生たちと過ごしてみて、まだまだやれることはあると思った。

僕は見える範囲の世界のことをやろうとする性質で、村上さんは見えない範囲の世界とも戦い、外に出たら敵がいる。

そこが違いですね。

―ブロンズの部屋の後に、奈良さんのスタジオ風景を再現したインスタレーション作品がありましたね。

去年あの作品を水戸芸術館で見たときに、奈良さんのパーソナルな視点がすごく伝わってきて、奈良美智が帰ってきた! と思ったんです。

奈良:あのインスタレーション作品は震災のあと、ブロンズよりも前にできた作品です。去年の夏、水戸芸術館のグループ展に誘われたのに何も作れなくて悩んでいた時、家の郵便受けの横に積んであった中身を抜いた封筒の山とその上に置いたおもちゃの家が目に入った。

それを見ていたら、なんだか可笑しくなってきて、こんななんでもないものでも力をくれるんだなってすごく救われたんですね。

なんだ、自分の家で自分が飾ったものを、そのまま持っていけばいいじゃないかって気がついたんです。

―以前grafとコラボレーションしていた頃にも、展覧会内にたくさん小屋を立てて、小屋の中に奈良さんのスタジオ風景を再現するという、同じようなインスタレーション作品を作っておられましたが、繋がる部分はありましたか?

奈良:過去に小屋の中にスタジオ風景を作っていた時って、最初は制作現場の痕跡を持ってきていたはずだったのに、だんだんわざとディスプレイしていって、それがダメになっていく兆候だと気づきながらも考えないようにしていた。

でも今回は自分にとって自然なものだったんですね。

それと、今までは小屋という閉じた空間だったものが、今回の作品では開かれているんだなって昨日気づいたんです。

―今回は壁がないですよね。

奈良:小屋ってとてもパーソナルなものだけど、今回はそれが物理的にパーソナルじゃなくなっている。

でもそのパーソナルじゃない状態がすごくパーソナルになっているってところが面白いなって思いました。

―インスタレーションの中で、お客さんがひとつずつじっくり作品を見て、それぞれのパーソナルとつながっている共有感が、デモで自然に使われていった奈良さんの『No Nukes』の絵の広がり方と共通するものを感じました。

奈良:そうかもしれないね。

でも実は、僕は人がいるときに自分の作品を見たくないんです。

恥ずかしいとかじゃなくて、なんというか、自分のものが取られちゃう感じがするんだよね(笑)。

―実は先ほど思っていたのですが、奈良さんが1人で展示室におられる時、凄く嬉しそうな表情をされていたんですよね。

その理由が今わかった気がしました(笑)。

今後はどんなことをやっていきたいですか?

奈良:展覧会とか関係なく1点1点作品を作っていきたい。

インスタレーションをどんどん捨てて、どんなスペースに持っていっても、その作品が力を持つようなものをつくりたいな。

自分だけじゃなくて世の中全部、なんとなくの雰囲気に頼りすぎている気がしていて、だけど本当の力を持つものは1枚でも強いはずだし、そこが近代のスピリットでもあるんです。

つまり結局は、アコースティックギターひとつで歌えるか歌えないかってことなんですね。

マドリード・プエルタ・デ・アトーチャ駅

マドリード・プエルタ・デ・アトーチャ駅/駅舎の中に植物園があるかのような演出を施しています。

1992年の新駅舎落成に際して、旧駅舎の天井がガラス張りのホームだった場所を温室のように見立てて熱帯植物を植樹し、待合室、カフェテラスとして使用しています。

Cafe mole 京都

cafe moleは京都市役所前から御幸町通りを上がる所にあるようです。

植物・空間・音楽・食事、最高ですね。

シンガポール・チャンギ 国際空港

シンガポール・チャンギ 国際空港第3ロ到着ロビーには、大きな壁面緑化とエキゾチックなパームツリーがあります。

1960年代、熱帯でしかも人口稠密な国の暮らしにくさを少しでも和らげようとシンガポールは「ガーデン・シティ」を計画しました。

パリの大通りの街路樹の排水システムや、赤土がむき出しでスコールの度に、土壌が流されるシンガポールと対照的なニュージーランドの草原などを研究してました。

高速道路や歩道橋の下で太陽が射さない場所でも、生育できる植物を中南米、アフリカなど熱帯、亜熱帯地域から隈なく探索の日々。

そのような植物はつる草を含めてもごくわずかしかありませんが、新しい植物をシンガポールに持って帰ってきたようです。

老沼 果帆子 Kahoko Oinuma

先日、表参道で開催している個展にお邪魔させていただきました。

とっても素敵な作品。

僕は絵を見るとき、音楽を聴くとき、作品に触れるとき、心を真白にします。

その作品と僕が向き合う。

肩書きや、名声など取っ払い、恋人同士のように。

その作品の放つ香味と僕の心の楽器が共鳴する瞬間。

僕なんか、三谷幸喜さんの映画のポスターなんかに使いたいと思いました。

マルセル・デュシャンMarcel Duchamp

「….周知のとおり、芸術とは、語源的に言えば、作る、手で作るってことなんだからね。それなのに私は、作るかわりに既製品をもってきた。ということは、レディ・メイドは、芸術を定義することの可能性を否定する形式ということになります。たとえば、誰も電気を定義しようとはしないでしょう。われれは電気を使った 結果だけ見てるんで、電気そのものを定義しはしない。」

長沢節セツ・モードセミナー Setsu Nagasawa

セツ・モードセミナーのセツというのは、創設者 長沢節(ながさわ せつ 1917-1999 ) の名前に由来します。

ですからセツといえば、セツ・モードセミナーのことだったり、長沢節のことだったりするのです。

長沢節がセツ・モードセミナーの前身である「節スタイル画教室」を東京都杉並区高円寺にあったサロン・ド・シャポー内の一室をお借りして開設したのは1954年のこと。

その後、港区高樹町時代に「セツ・モードセミナー」と改称。

1965年に新宿区舟町に校舎を新築移転し、今日に至っています。

長沢節さんを知ったのは最近のことです。

彼の特異な美意識は、素晴らしい。

他人の真似でなく、自分独自の表現は孤独で勇気を必要とします。

セツのセミナーでは川久保玲、山本耀司も学んでいます。

森本美由紀さんも卒業生。

東信・花の世界 Makoto Azuma,

東 信(あずま まこと、Makoto Azuma, 1976年(昭和51年)7月24日 – )は、花屋、フラワーアーティスト。

福岡県福津市(旧福間町)出身。

椎木俊介と共に、東京・南青山にてオートクチュールの花屋 『ジャルダン・デ・フルール』を構える。

よく知られているとおり、東信は、いわゆる伝統的な生け花の系譜には属していない。

そしてそのモダンでソリッドな作風を見る限り、古典的な日本文化の影響を受けているとも思えない。

「それでも海外で活動をしていると、『すごく日本的』って言われることが多いんです。普段は特に意識していないのですが、自分の血の中には、草花への考え方や見せ方の部分で、日本的な感覚がアーキタイプとして入っているのかなとは思います」

その感覚を具体的に言うと?

「足していくよりは引いていく感じだったり、物語を作ってはいるけれど、それを前面に打ち出すのではなく、『考えてください』というアプローチを取る部分でしょうか。

ぼくには植物の命を頂戴し、それを見せつけることで人の心に花を植え付ける、という考えが基本にあるのですが、そのある種アニミズム的な感覚自体が、日本的といえば日本的なのかもしれません」

そんな東に対するヨーロッパからのオファーに、最近変化が見られるという。

「これまでは美術館での個展だったり、ショップのディスプレイの仕事が多かったのですが、最近は広告の仕事が増えました。

これは、より幅広い層に対して影響力があるという評価をいただいたのと同時に、日本のイメージを刷新してほしいというメッセージだと受け止め、身を引き締めているところです」

yves tanguy イヴタンギー

1900年、パリで生まれる。両親はブルトン人のルーツを持っていた。

1918年に軍隊に入隊。そこでジャック・プレヴェールと出会い、生涯交友をもった。

1922年に兵役を終え、その後偶然ジョルジョ・デ・キリコの絵画を目にし、絵画に目覚めた。

それまで全く美術経験はなく、正規の教育を受けずに独学で絵画を学んだ。

ジャック・プレヴェールの紹介で、1924年にアンドレ・ブルトン率いるシュルレアリスム運動の画家達と出会う。

それからタンギーは独自の絵画様式を身につけ、1927年には初めての個展を行った。

ハンス・ベルメール Hans Bellmer

ナチ党の政権掌握後の1930年代中頃に、等身大の創作人形を制作・発表したことで知られる。

芸術家としても超現実主義者(シュルレアリスト)に分類されるベルメールだが、ドイツの情勢を支持する仕事はしないと宣言し、ナチズムへの反対を表明した。

関節人形の制作にあたっては、人体を変形させた形態と型破りなフォルムにあらわれているように、当時ドイツで盛んだった「健全で優生なるアーリア民族」を象徴する行き過ぎた健康志向を批判したものである。

ヴィクトル ブローネル Victor Brauner

建石修志 Shuji Tateishi

幾重にも折り重なった幻想を描き記す作家・建石修志。

鉛筆画をはじめ、油彩とテンペラによる混合技法、コラージュ、オブジェによる制作活動を展開し、その物語性のある表現は、美術界のみならず文学界など多方面から高い評価を得ています。

また、多くの挿画・装丁も手掛け、2003年に惜しまれつつも休刊となった季刊誌「幻想文学」では創刊号から表紙画を務めました。

目に見える事象ではない思想と欲望が入り混じるその世界は、観る者を惑わせ、儚く美しい緻密な描写は琴線に触れる様に深層を照らします。

秘密めいた薔薇、冷たい眼差しを持つ少年、セピア色の記憶、今にも欠けそうな月、静寂の中に歪む建造物。

まるでひとつひとつの紙片が重なり合うかの様に、交差する幻想世界が現れては消え、その紙片と紙片の狭間には詩想の訪れをも予感させます。

Blek le rat・ブレック・ル・ラット Banksy・バンクシー

ステンシルによるストリートアート。

単なる、落書きといえば落書きかもしれません。

ぼくは、渋谷、恵比寿当たりで「海老蔵」のステンシルアートを見た(笑)。

かつて、ぼくの敬愛する寺山修司が、「便所の落書き」の横に詩を描いていた。

庶民の声、真実の叫び、市街地に持ち込む虚構。

芸術は美術館ばかりではない。

そのようなゲリラ的な活動は心に刺さる。

かつて、ぼくの美容の師である萩原宗はロンドンのストリートで髪を切っていた。

高円寺駅では毎日のように、ストリートミュージシャンが街を飾る。

有名、無名関係なく、自分の想いを歌う時点で、立派なミュージシャン。

Aiweiwei・アイウェイウェイ

表現とは闘争だと、改めて感じました。

北京オリンピックメインスタジアムの共同設計者としてもその名を知られるアイ・ウェイウェイ。

表現は自由であるべきであり、何よりの拘束を受けるべきではない。

これは、中国のような共産主義圏では命がけです。

日本のような民主主義でも、世代の違いによる偏見や、良かれ主義・ステレオタイプの冷笑。

平行棒〈Kippe〉2006年器械体操に使われる平行棒と薪材を組み合わせた作品。文化大革命の時代、中国の学校には必ずあったという平行棒(どうりで体操が強くなるわけだ)と少年期に得意だった薪積みの思い出が重なってできた作品ということです。

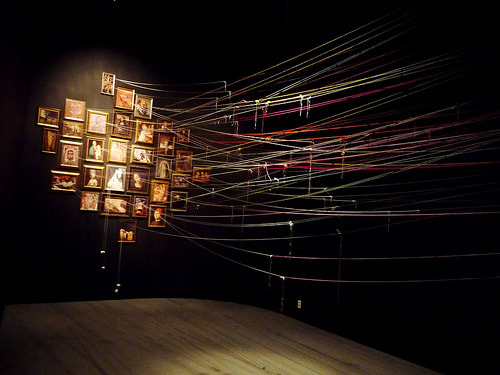

蛇の天井〈Snake Ceiling〉2009年2008年5月12日に起きた四川大地震では、約9万人の死者・行方不明者が報告されています。

校舎の倒壊により学校で亡くなった子どもも多く、この作品はその子どもたちへの鎮魂歌として制作したもの。

通学用バックパックをつなげて蛇を形作っています。

芸術は生きる喜びや、人間賛歌であってほしいです。

しかし、共産圏での人間軽視や人権問題が山済みの中では、するどい風刺が必要な時もあります。

アイウェイさんのような中国人を見ると、日本の軍国主義に立ち向かい、命果てた先人を深く・深く想いを寄せます。

Barbara Kruger ・バーバラ・クルーガー

1945年アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアークに生まれる。現在、ニューヨークとロサンゼルスにて活動を展開している。

表現について思う。

かつて演劇は今のように、映画、ビデオ、テレビ、インターネットの表現媒体がなかった時代、そのドラマ性、思想性、表現力を必要されたと思います。

ドラマを考えると「モノと人」「人と人」が、であう瞬間にドラマが成り立ちます。

お客様とぼくが出会った瞬間に、ドラマは始まります。

その中で、江戸時代などは封建的な抑圧が生活に感じながら生きていたり、旅行などは関所を越えなければどこにも行くい事を許されず、武士や薬売りなど限られた人しかできなかったと思う。

まして、電車・車・飛行機などありませんからね。

そこで、庶民は非現実の虚構。

歌舞伎や能・狂言といったものを生み出したと思う。

当時は現代語で内容もわかっただろうし、今のように歌舞伎座などに行くこともなく、身近な「現在」だったと思います。

しかし、時の幕府などと結託し、血の通わない、庶民から遊離した今の形になったと思う。

表現は今のぼくたちが「正しいと思う本質」と「世の中の矛盾に満ちた存在」とのギャップを見せて、見る人の心の楽器に共鳴させる力が必要だと思う。

血の通った生きた現代口語や表現が必要です。

現代アート・ポスターや写真は虚飾にみちた文学性や思想性は必要ない気がします。

見る人を一瞬で釘ずけにして、強いインパクトでいいと思う。

バーバラの「赤と黒」の力強い表現は大好きです。

ユニクロともコラボしたとか。。

欲しかったですね。

靉嘔 (あいおう)

フルクサスといえば、アートにおける権威主義に反旗を揚げた活動で知られる集団。

靉嘔も従来の美術の枠に収まらない独創性を模索し、絵画を構成している線・形・色という3つの要素から「色」だけをと取り上げ、人の目に映る全ての色を使って作品を作り始めた。

こうして始まったのが、色鮮やかな「レインボー」シリーズ。

当時美術界で主流を占めていた「抽象美術」に反抗し、干支の動物からテーブルや椅子まで、様々な身近な事物をレインボーで描いている。

その作品は自由奔放に制作されているようで、実は「線を用いない事」やレインボーの色の数や順番など、作家自身が作った色々なきまりごとに従って進められている。

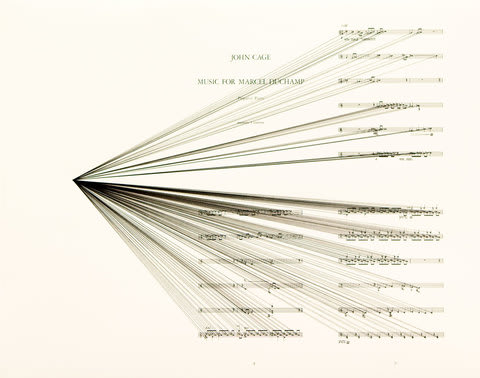

一柳彗(いちやなぎ とし)

神戸出身。1950年代渡米後、ジョン・ケージらと実験的音楽活動を展開し、偶然性の導入や図形楽譜を用いた作品を書き、作曲、演奏の両方で意欲的に活動。

61年帰国後現在に至るまで、常に日本音楽界の中心として、自作ならびに欧米の新しい音楽の紹介、伝統楽器群や声明を用いた新しい視点によるプロデュース活動他でさまざまな分野に強い刺激を与え続けている。

ナム・ジュンパイクNam June Paik

ナム・ジュンパイクNam June Paik

1932年韓国はソウル生まれ。

朝鮮戦争を避けて来日し、東京大学で美術史と音楽史を学んだ後、ドイツで音楽を目指すが、美術分野へ転向しネオ・ダダの活動を行う。

同時にTVの改造などをはじめ、63年ドイツはヴッパータールのパルナッスギャラリーにて、TVモニターを持ち込んだ展覧会を行い、これが世界で初めてのヴィデオアートとされている。以降様々な映像表現を行い、ジョージ・マチューナスGeorgeMaciunasの提唱の下、芸術運動フルクサスに参加し、ヨーゼフ・ボイスやジョン・ケージらとの前衛的な表現活動を行う。

2006年1月米マイアミの別荘にてその生涯を閉じた。

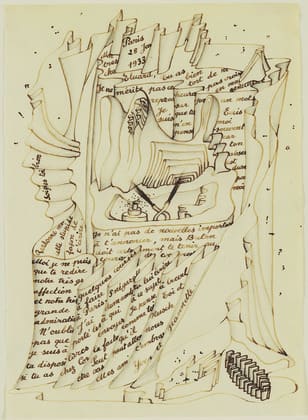

ヨーゼフ・ボイス Joseph Beuys

ヨーゼフ・ボイス(Joseph Beuys、1921年5月12日-1986年1月23日)は、ドイツの現代美術家・彫刻家・教育者・社会活動家。

初期のフルクサスに関わり、パフォーマンスアートの数々を演じ名を馳せたほか、彫刻、インスタレーション、ドローイングなどの作品も数多く残している。

脂肪や蜜蝋、フェルト、銅、鉄、玄武岩など独特な素材を使った立体作品を制作したが、同時代のミニマルアートとは背景となる思想が異なり、その形態と素材の選択は、彼の『彫刻理論』と素材に対する優れた感覚によっていた。

ジョン・ケージ John Cage

1912年、ロサンゼルスに生まれます。

1931年、ピアニストのリチャード・ビューリックに音楽を学び、1934年から南カ

リフォルニア大学のアルノルト・シェーンベルクに学びます。

その後、ニューヨークに出て画家たちと交流を持ち、禅を学び東洋思想への

関心を深め、中国の易を用いた作曲過程に偶然性が関わったり、演奏や過

程に偶然性が関与する不確定性の音楽を創造していくようになります。

1950年代後半から、代表作「4分33秒」や、問題作「0分00秒」を発表し、フル

クサスとの交流がありました。

旧来の音楽のあり方を否定する「偶然性の音楽」や「無音の音楽」などを発表

し、現代音楽界に新しい音楽の姿を提唱した前衛音楽作曲家と言われています。

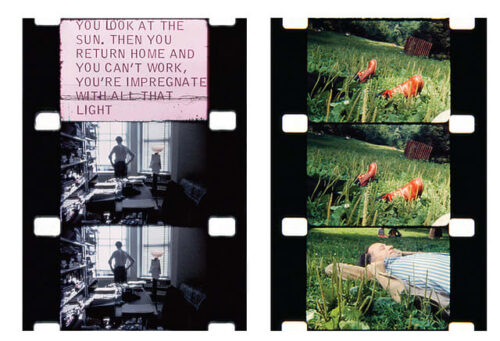

ジョナス・メカス Jonas Mekas

1922年リトアニアに生まれる。

1944年ナチスの迫害を受け強制収容所へ、後に脱走、1949年アメリカへ亡命。

言葉も何も通じない地での日記兼コミュニケーションの手段として、彼は16mmのフィルムを回しはじめます。

それは、詩人でもある彼が時代を捉えたドキュメンタリーであり、鮮烈な映像詩でもあります。

故郷のリトアニアに帰った模様を収めた作品や、ニューヨークでの前衛芸術家たち(ジョン・レノン、オノ・ヨーコ等)とかかわりあうようになり、その中でもアンディ・ウォーホルを何年にも渡り撮り続けた作品など、いくつもの作品を世に送り出しています。

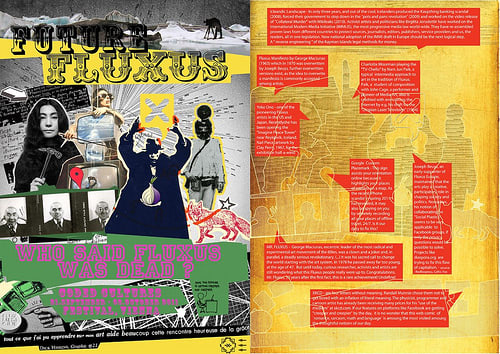

フルクサス Fluxus

アメリカ人のデザイナーで建築家であったジョージ・マチューナスにより、

前衛芸術家を組織したグループ。

「浄化、連続運動、流れる水、変化する、下剤をかける・・・」などの意味を

持ち、1960年代の代表的な芸術運動として世界に波及しました。

フルクサスの基準として、グローバリズム、アートと生活の統一、インターメデ

ィア、実験主義、偶然性、遊戯性、単純、特殊性、音楽性などが挙げられます。

その芸術の特徴としては、多国籍の集団、グループの境界が曖昧、美術・音楽

詩・舞踏など多様なジャンルにまたがる、パフォーマンスに重点が置かれゲー

ム性、ジョーク、ユーモアを好んだ、シンプルかつ客観的、まとまった主義主

張をグループとしては持たないなどがありました。

1961年にジョージ・マチューナスがニューヨークのA/Gギャラリーで行った公演

を機に「フルクサス」の名前が定着します。

1962年から1963年には西ドイツを皮切りに「コンサート」と呼ばれた上演会が

ヨーロッパ各国を巡回し、運動の広がりは国際的となります。

しかし1963年に中心人物であったジョージ・マチューナスが発表した過激なマニ

フェストが他のメンバーに支持されず、1972年の「フルクサス・ショー」以降、

その活動は歴史化されていき、1978年のジョージ・マチューナスの死によって

終焉を迎えることとなりますが、1970年代以降のコンセプチュアル・アートやパ

フォーマンスに極めて大きな影響を与えました。

ヨーゼフ・ボイス、ナム・ジュン・パイク、オノ・ヨーコらが参加し、フルクサスと関わりを持った音楽家にジョン・ケージ、映像作家にジョナス・メカスらが

います。

日本からの参加者は靉嘔、小杉武久、塩見允枝子、一柳彗、高松次郎、赤瀬川原平、中西夏之、ワダマサヨシらが参加・同調しています。

中川幸夫 Yukio Nakagawa

「花坊主」1973 中川幸夫

「人間の喜び、悲しみ、怒りが私の花となって現れる。情熱をかきたてるように、花は、燃えるような色を持って心に迫る。」

まさに、「花狂人」。

感情の大きさは振り子のようなものだと、北野たけしさんが言っていた。

多くの悲しみを背負うことができる人は、その分だけ優しさを知る。

大きな苦しみを知る人は、大きな喜びを知る。

振り子のように、振れ幅が小さければおのずと、得られるモノは小さい。

たけしさんの映画は暴力を描く事がとり立たされるが、とても優しさを覚える。

小雨交じりの空に100万の花弁が降りしきる下、白い椅子にすわった95才の大野一雄が天を見上げての舞、83才の中川幸夫がその姿をうれしそうに見つめる。「天空散華-花狂-」

中川さんは言います。

「そうだね。見る時に、洗練されていると思ったものに注意しなさい。洗練されていると思ったものが、あなたにとって大事なものになっていくから」

「それから鏡を見ることを忘れずにね」

「鏡で自分の目を見るんだよ。瞳の輝きを失わないように。今のその輝きを失わないようにね」

花

今回の「HUGE」の特集は花です。

僕はアーヴィングペンの撮る花の写真が大好きです。

Irving Penn

アラーキーの写真はエロティックで、また、いい。

ロバート・メイプルソープの花も気品と美しさがある。

東 信/椎木俊介

2000年より共同し、花や植物を用いた作品を制作しはじめました。

ニューヨークでの個展を皮切りに、パリのカルティエ現代美術財団やデュッセルドルフのNRWフォーラムといった美術館やアートギャラリーでの発表を積んでいきます。

時を同じくして椎木は、花や植物のみが有する自然界特有の色彩や生命力、神秘性を鋭く切り取っては、刻々と朽ちゆき、姿かたちを変容させていってしまう生命のありようを写真に留める活動に傾倒していきます。

「2009ー2011 Flowers」

限定50部(エディション付)

定価:300,000円

日本の誇る伝統美豊かな感性・技術を現代に血を通わせる時代感のある二人に注目。

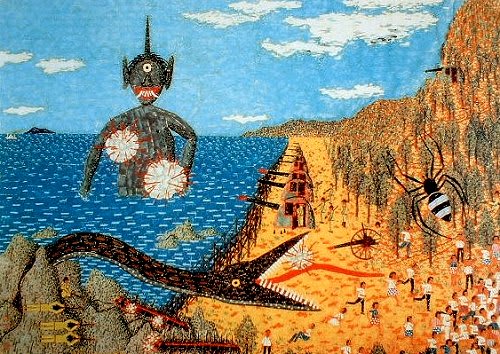

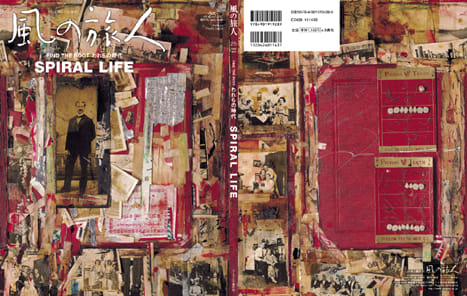

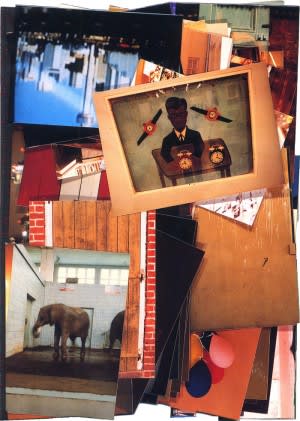

大竹伸朗 Shinro Otake

「----ゼロからやり直すことにした。1974年春、東京の高校を卒業し、上野駅から北海道東部にある野付郡別海町の牧場を目指した。授業中読んでいた雑誌記事に見つけた住所にハガキを出し、忘れたころ返事が届いてしまったことがすべての事の発端だった。

届いたハガキ、絵具箱、スケッチブック、鉛筆、カメラ、フィルム、そして二万ばかりの現金、モロモロの重圧を抱えたまま列車に乗り込んだ。あとは一年間4つの季節をその地で過ごすこと、決めたことはそれだけだった。

東京を出て32時間後、当時まだ存在した「西別駅」から8キロ離れた目的の牧場に着いた。

翌朝4時、牧場の作業はスタートした。

あれから28年後の今、それが今でも続いているのを日々、感じはじめている----。」

以前、東京都現代美術館の「大竹伸朗」の作品を見に行きました。

彼の作品を初めて見たときは、何だかわからなかった。

芸術とはきれいで、美しいという概念が吹き飛んで、その作品の力づよさに圧倒された。

シュールリアリズム、コラージュ、デフォルメなどの概念がわかる前でした。

美容師としてお客様を前にすると、最初に描いたイメージをカット、カラー、パーマなど長い時間保ち続けるにはかなり神経を使う。

画家や陶芸家、あらゆる芸術は情熱を維持するほうが難しいと思う。

大竹さんの作品には瞬間的な感動や、インスピレーションなど勢いがある。

世界からもっと称賛されるべきひとです。

落語・立川談志・柳家小三治

「今の落語は笑わせよう、ウケようとして、とんでもないトーンで会話を表現してる連中ばっかりだ」:談志

「落語とは、高座の上の空間に、何気なく会話している人たちの姿が浮かぶものでなければならない。

そこに生きている人たちの姿は、噺家がちゃんとイメージしていれば伝わるものであり、客は、そこに生きている人たちの会話を聴いて、つい笑ってしまう。

それが落語だ。

落語は客を笑わせるものではない。客に語りかけるのはマクラだけでいい。

中に出てくる人同士が会話をしなくてはいけない。

でも、みんな客に向かって話している。

それはつまり、ウケようとしているということで、それを『クサい芸』という」:小三治

美容師として仕事をしていると常に、「流行」「旬」というものを意識する。

上手い寿司屋にいくと、「今は、これが旬だよ!」

その時々をおさえるキャッチな感覚が必要だと思う。

ただ、ただ本当に抜けているアーティストは自分のスタイルを積み上げてきているし、ファンも良い事にしろ悪いことにしろ、すべて含めて認めていると思う。

二流といわれる人たちは、常に客に「ウケよう」とする力が強く、まさに「クサイ芸」だと思う。

先人の美容師にも、ただ先輩に教わっただけの20年前の技術や流行をありたがって、今に続けている「職人的伝統芸能」でコアなファンだけでやり続けている人があまりにも多い。

若い僕の同期だった美容師でやめていく人たちの多くは、ファッション的な場所や知名度あるブランドに安住し、自らの独自性を磨く事をしなかった、もしくはできなかった人たちだ。

例えば、立川談志のスタイルでは「人間の業を肯定するもの」という言いかたをし、「教わった古典をそのまま演る」事はせずに、「自分なりの演り方を模索し、現代のエンターテイメントとして相応しい形に落語を再構築している」ことが大切だ。

また、小三治さんは「マクラの小三治」といわれ、マクラを1時間しゃべって落語は15分ということもあり、マクラだけで降りてしまって落語はやらない、ということもある。

「4代目の小さんという人は、トリをとると半分くらい客を帰しちゃったそうです。そして、残った半分の客は、それはそれは素晴らしい思いをした…そんな話をわたしの師匠から聞きました。」

僕はひとりひとりのお客様には全力で、自分の持っている技術・経験でむかっていくべきだと常に思っている。

ただ、どこかで「ウケよう」とする媚びた芸にならないようにしようと思っている。

経済では「マーケティング」ような、今売れているものを市場調査して、企画に盛り込もうとするアメリカ的戦略が強く出すぎている。

「アメリカ」「イギリス」ともに経済に国家の重きを置いている国は「リーマンショック」以降停滞が激しい。

モノをつくらない国は、これからは生きていくのは難しいと思う。

イタリアなど、本来の江戸時代から続く「モノづくり日本」で「ウケを狙う」考え方から、「独自の生きた芸」への変革が必要だと思う。