舞踊 Dance

黒田育世 Ikuyo Kuroda

〉黒田さんは、子どもの頃にクラシックバレエからキャリアをスタートさせながらも、現在はそこから離れてコンテンポラリーダンサーと称されることが多いですが、そもそもコンテンポラリーダンスとは何でしょうか?

コンテンポラリーダンスが何なのか、私も知らないんです(笑)。

言ってしまえば、名前がつけられないダンスをすべて総称してコンテンポラリーダンスと呼んでいるのかなと。

もともとは、「同時代性」といった意味もあるみたいですけど。

??音楽に近いものがあるのでしょうか。厳密にジャンル分けできるものではないのに、敢えて名前をつけて括っているという点で。

自分のやっていることがコンテンポラリーダンスだという意識はないですね。

バレエのように型があるダンスも素晴らしいと思う。

いちばん美しい型を求めていくことは、とても謙虚な姿勢だし、型があることで毎回ゼロに戻っていくことができるのは良いなと。

表現する上で慢心することがいちばん怖いじゃないですか。

型はそれを防いでくれる。「もっとこうありたい」「ここまでしかできない」と思わせてくれる、素晴らしいものだと思う。

〉黒田さんのダンスはどんな型にもはまっていませんが、型を破っているという感覚ではないんでしょうね。

全然、そんなつもりはないです。

型を破ることが前衛的で革新性を持っているとは思わない。

でも、私の踊りは何とも呼べない。

人間の中にある「踊りたがっている何か」をそのままカタチにしているというか、いちばん幼いものだと思います。

嘘っぱちのものに宿る真実

〉黒田さんのダンスからは原始的なものを感じるんですけど、「幼い」というのは、なるほどなと思いました。

「踊りたがっている何か」って目には見えないじゃないですか。

それを、ありのままに見せたいなって思う。

もちろん、舞台に乗せるものは、そもそもが嘘っぱちですよ。

開演時間が決められている時点で、もう嘘がつきまとっていますから。

でも、嘘っぱちに真実が滲むことはあると思いませんか?

〉そうですね。ニュースよりも、小説や映画や舞台という虚の世界に、自分にとっての真実を見出すことは多々あります。

リアリティが大切とか言いますけど、私は興味無いですね。

「嘘ですよ」って言いながら、本当になっちゃっている切ない姿のほうが興味があるし、潔いと思います。

そもそも、表現しようとしている時点でリアルに好かれていない気がするんです。

嘘っぱちが、たまたまリアルになっているかどうかですよね。

リアルというのは、自分で作り出せるものじゃなくて、与えてもらうものだと思う。

〉以前、黒田さんにとって「ダンスは表現ではあっても、何かを伝えるための手段ではない」とおっしゃっていましたけど……。ダンスというのは、職業ではないんですか?

つい先日、10年ぶりくらいに友だちに連れられて六本木のクラブに行ったんですよ。

夢中で踊っていたら、知らない人たちがどんどんお酒をおごってくれて!

友だちの分も私が踊って稼ぎました。

「芸は身を助く」というか、「ああ、私ってダンスで生きているんだな」と実感しました。

〉今日の撮影も、即興で踊っている姿がすごく楽しそうで、いつまでも目が離せなかったです(笑)

自由に踊っていただけ(笑)。

私にとって、踊ることは暮らしていることなんですよ。

生きているということ。

日々、踊ることは当たり前というか、ありがたいことなんですけど、暮らしていることと何ら変わらないんだと思う。

??振付家としても活躍されていますけど、他人の作品を踊る時と、自分の作品を創って踊る時の意識は、かなり違いますか?

意識の上では、まったくの別世界ですね。

踊ることには変わりないけど、他の方から振り付けをいただいた時は、先入観を持たないようにしています。

可能性を縮めないよう、何にでも答えられるように、自分をフルオープンにしておくのが先決。

深みまで潜るのは、その後でいい。

でも、創る時は、まず、自分を掘らないと始まらないですから。

先に絵が浮かぶこともありますけど、やっぱり、自分を掘らないと作品にすることはできないです。

創ることに伴う苦しみ

〉自分を掘るのは、苦しい作業ですよね?

毎回、死にたくなる。リストカット寸前です(笑)。

だから、コレ(腕を引っ張られる動作)がないと、創らないです。

〉創らざるを得ない衝動がないと、創らない?

そうですね。

〉それでも、踊ることも創ることも、どちらも黒田さんにとっては必要で向いているのかなと。

どうだろう。

それは、私も自分に問うてみたい…向いているのかって言われると、どちらも向いていないと思います。

先ほどお話したように、踊ることは私にとって生きることそのもので、一方、創ることは、踊ることで掴んだ大切なものをカタチにしている感じです。

今、見なきゃいけないのに忘れ去られているものってたくさんあるけど、踊り暮らしていると、見えてくるものがあって。

だから、それをカタチにしている。

そう! 踊り暮らしている結果が、創ることなんですよね。気づいたのなら創りなさいっていうこと。

〉踊っているからこそ見えているもの、カタチにしたいものというのは何ですか?

ひとことで言えば、生きたがっているということですね。もっとバカでいいというか……。

私ね、死ぬほど踊るんですよ。

血便が出るまで踊って、もう、一歩も動けないと心では思っていても、それでも体は踊ろうとするんです。

これは、生きたがっているとしか思えない。

体には、次の一瞬を乗り越えるための愛情がパンパンに詰まっているんです。

踊っていると、それを強く実感します。

人間は、相当、生きたがっているし、そういうエネルギーを体は持っている。

なんてセクシーだろうと思う。

空間に体が溶けること、人との距離が縮まること

〉「立てなくなるほど踊っていると、そのうち体が空間に溶けていく」とおっしゃっていたのが興味深いなと。それは、空間と自分の境目がなくなる感覚ですか?

中と外がひっくり返る感じですね。

私、人は死んだら人の心の中に入ると信じているんですけど、それが生きているうちに起こってしまう。

奇跡ですよね。

その奇跡がいくつも起こることで、人と人の間が縮まっていく感じがします。

〉確かに、ものすごい舞台やダンスを観ていると、現実と虚構、世界と自分、他人と自分との境目がなくなっていく感覚はあります。一方、表現者として表現することで、他者に誤解を受けることは怖くはないですか?

怖くない。

そもそも嫌われがちなことをやっていると思うし(笑)、お客さんを信じているから。

こんなことやったら嫌われちゃうかもとか、こういう風にしないと好いてもらえないと考えるのは、お客さんを見くびっていることだと思う。

作品に尽くしていれば、好かれても嫌われても、距離は縮まっていくはずなんです。

誤解されたとしても、あけっぴろげにお客さんや空間を信じた方が可能性や未来があると思う。

〉舞台に体を預けて無心で踊っている。観る方は、そういうダンサーの無垢に共振して、感動するのかもしれないです。

私は踊ることで生きたがっているという実感を獲得していますが、知人である作家の古川日出男さん話していると、古川さんは書くことで同じものを獲得されているのかなと。

他の美術家や小説家の方と話していても、なにかしら通じるものを感じます。

ただ、踊りはいちばん幼い感じがします。次の一瞬を生きるための力を、愛情を、幼い感覚で獲得している。

全てに優劣がない、バカでいいっていう感覚(笑)

〉子どものままでいい。

私は何も知らなんですよ。

ソクラテスじゃないけれど、「無知であることは、知っています」。

何も知らないから、「こういう風にしないと伝わらない」なんて考えない。

舞台上で愛しているって言われても、お客さんは困るかもしれないけど、ホントはよく知らないから、愛しているって言っちゃえばいいって。

〉確かに、本当のところはわからないですよね。

そう。だから、あどけなく、ワイルドにいこうと思っています。

判断はお客さんや時代がすることであって、私には判断力は備わっていないから、ただ受け入れるだけ。

無知だし、盲目です。

〉でも、実際にはたくさんの濃密な経験と知恵を備えているのに、なお、無知で盲目でいられるって稀有で素晴らしいことですよね。

信頼するアーティストや周囲の人が洗い流してくれるんです。

飴屋法水さんや笠井叡さんと出逢って、話して、一緒に作品を創ることで、こうして自分の思いをインタビューでも言葉に置きかえられるようになりました。

〉今春に上演された舞台『海の音が見える日』を拝見したんですけど、踊りという表現がワイルドなのに、とても雄弁で感動しました。どこまでが振り付けで、どこからが、その場で湧き出てきた即興なのか、区別がつかなかったです。

冒頭のAKB48『ヘビーローテーション』部分は即興ダンスで、その後の古事記の朗唱での踊りは振り付け、祝詞を唱えながら踊っていたパートは即興。

あの時は、即興と振り付けを、交互に踊っていましたね。

〉『海の音が見える日』は、「3.11」をテーマに、世界の起源と終わり、生死など、さまざまな風景が喚起されましたけど、黒田さんが本作のパンフレットの中に「体は随分前においてけぼりにされて 懐かしいほどの存在になってしまったような気がします。もしかしたら、言葉も徐々にそうなっているような気がします」と書かれていたのが印象的だったんです。「体を置き去りにしている」のはその通りだなと思うのですが「言葉も置き去りにされつつある」と思われたのは、どうしてですか?

肉声も、書き言葉も、両方のことなんです。

言葉って、一度、放ったら二度と戻らない危うさ、一回性の残酷さをもっていて、人を殺すこともできるし、感謝もいたわりも表現できる。

すごく怖くて、尊いものだと思うんです。

それなのに、言葉への畏怖がなくなっています。

みんなが言葉を自由に発することができる時代だし、「誰にでも表現する権利がある」と言いますが、本当にそうなのかなと。

権利っていうのは「ある」ではなく、「ない」という時にしか使えないものだと思う。

「人を傷つける権利はない」というようにね。

多くの人が、「自分には言葉を発する権利がある」と思いはじめた瞬間に、言葉が本来持っていた強烈な力やサンクチュアリがなくなってしまった気がします。

〉よく分かります。ブログやツイッターや掲示板で無尽蔵に言葉を垂れ流したり、そこらじゅうに、思いが宿っていない言葉が増えすぎているなと。

踊ることもそうなんです。踊れないけど、踊ることにこそ、生命が宿っているんです。

言葉じゃ言えないけれど、この言葉を選ばざるをえない。

言えないけど、言いたい。そこにしかサンクチュアリはないと思う。

〉それで、「言葉が置き去りにされている」という表現を使われたんですね。「言葉が世界を創った」という説もあるくらいなのに、「言葉が力をもっていた時代ってあったよね。体はとうの昔にそうなっていたけど、今は言葉すら懐かしいね」なんていう時代がもうすぐ来てしまうかもしれない。

〉体と言葉も密接な関係にありますよね。

方言なんてまさにそう。

体は土地に根付いているので、寒い土地にいると早口になったり、温かい土地ではゆっくりした言葉になったりするんですよね。

それから、人間の体の中でいちばんはじめにできる骨は、のど仏らしいんですよ。

仏様のカタチをしている骨なので、死者が最後に残す骨でもあると聞いたことがあって。

そこに言葉が宿ると思うと興味深いですよね。

好きになることから、ダンスは始まる

〉ダンサーのように、体を使って、体の欲求に素直に生きることができたらいいんじゃないかなと思うんです。多くの人は、他人の目を気にしたり、情報に溺れ苦しんでいる。だから、本当に欲しい物がわからなかったり、日々の幸せを実感しづらいんだろうなと思うから。

本当にその通りだと思います。

まず、好きになることですよね。

人のことを好きになること、ご飯を美味しくいただくこと……。

今、起こっていることを好きになったり、有難く感じ取れると、全然違う世界が開けると思います。

人にどう見られるかとか、どう評価されるかは、あまり重要じゃない。

それより「好き」というのが重要で、「好きだからやめたくない」というのを続けているとダンスになる。

??それこそ、自分の心身に正直になることですよね。ただ、自分の体が発するシンプルな「好き」すらも、なかなか感じ取れない人も多いのかなと。

意識的に「聞く体」にシフトしてみるといいかもしれない。

「喋る体」になっているからしんどいのかもしれないです。

体に無理に語らせようとするのではなくて、聞くほうに静かに注意を向ける。

例えば、自分の腕をそおっと触ってみて、その感触を体に聞いてみる。

気持ちよさを感じ取ったら、そこから体が踊り出します。

〉育世さんのように聞く力が研ぎ澄まされると、大抵の物事を判断できそうですよね。

体の声はやり過ごせないです。体は怒ると怖いし、よく喧嘩します(笑)

誰もが、私のように実際に踊る必要ないとは思う。

でも、「生きたがっている」のは確かだから、その力を自ら実感できるといいですよね。

それは日常の中で、今、与えられているものをうけいれることでもあり、有難いと思うことなんじゃないのかなと思う。

〉「もっともっと」を欲しがりがちですけど、今あるものを実感して味わうことのほうが先なんでしょうね。

そう。

高木由利子さんという、素敵な民族の写真を撮る方がおっしゃっていたんですけど、旅ではテントも靴も服も全部ひとつづつしか持っていないけど、全てが宝物なんですって。

日々の水も食事も有難いものだって嬉しそうに言うの。

全てが宝物って、すごく素敵だし、セクシーだなって思いました。

〉セクシーですか?

新井薬師の「SOBA&HERBS うた」にて

うん。

切実に生きている人の体は、美しいし、セクシーだなって感じるんです。

私ね、仕事柄、体のケアをすごくしているように誤解されがちですが、全然なんです。

お蕎麦も大好きだけど、カップラーメンだって食べるし、お酒も毎日のように飲む。

ただ、懸命に踊っているだけ。

女の子ってダイエットしなきゃとか思いがちだけど、全然しなくていいと思う。だって細くてすらりとした体が美しいって誰が決めたの? 背の低い人もふくよかな人も、自分の生に忠実に切実に生きている体はみんな美しいしセクシーだから。

美容や体のことに限らず、世の中にあるいろんな刷り込みから自由になれたら自分の体の尊さや美しさに気づけるし、もっともっと人生が楽しくなるんじゃないかなと思います。

大野一雄 kazuo ohno

大野 今朝ね、話す内容をだいたい書いてきたんですけどね……。

-- わぁ、これはすごい……どうさせていただきましょうかねぇ、私の方でもいくつか伺いたいことを考えては来てるんですが……。

大野 これを取捨選択して下さい(笑い)

-- ちょっと先にこれを拝見してよろしいですか?

大野 はい。読みにくいけど、いいですか。

-- いえいえ。

大野 わかんないとこがあったら聞いて下さい。

-- はい。

大野 これはこちらの方に昨日した分ですね。

-- 恐れ入ります、これはゴウシキ(業識)ですか。

大野 ええと、……「人間は業に動かされている。」

-- 人間は自分で動いているようでも、実は業によって動かされているということですね。

大野 ええ、そうですね。これはちょっと、自分で書いててもわかんない(笑い)。

-- その業、人間が動かされている業というものが、この三つであるということですね。

大野 そうですね。ちょっと、わかんないとこがあるね……自分で書いててもね、わからないんです(笑い)。

-- これはその、思い浮かばれることをざーっとお書きになったという感じですか?

大野 いや、それはねえ、私の映画を三本作った友だちが、横須賀でねえ、うーんと、中国のね、老子の研究をずうっとやってて、それで私もそこへ行こうと思って、まだ一回も行ったことないんですけどね。

その人と昔から私の、もっと土方さんとかいろんなところで舞踏の稽古をしましたときにね、この人も来て稽古して、それからパリに行って、帰ってきてから映画を三本、「O氏の肖像」ってやつと「O氏の曼陀羅」と「O氏の死者の書」と、三本撮ったんですよ。

それで最近はね、ほとんどどこにも出歩かない。

出歩くのは私の公演の時に表に出歩くのと、それからもう一つは、この七、八人の人ですけども、老子の研究をずうっとやってるわけ。

そのために横須賀の街に出ることがある。

その二カ所だけ出るだけで、他は全部うちの中に閉じこもって自分で勉強しとる。

そういう人で、深く私の踊りとはつながってるんですけどね。

私はそれをこう見ながらね、見ながら自分の踊りについての足りないところはいったいどういうことなのか、ということに思いが馳せてですね、そしていいとか悪いとか、巧いとか下手とか、そういうことじゃないんだと、もっと人間ていうのは、自分の頭で考えると、次々次々考えが浮かんで、欲望……地位だとかそんなのにこだわる頭がこう回転するわけですよね。

そしてしまいにはどうにもならなくなってしまうと。そういうような中でね、踊りもいったい、何のために我々がやってるのか。

ただ欲望が赴くままにこうやっていいものかどうか、もっと人間として生きる根源的な問題があるんじゃないかというようなときに、たとえば宇宙意識から分け与えられた霊ですよ、「分霊」、神から分け与えられた分霊。

たとえば、エデンの園とか、いろいろなところで、神から与えられたものの中で穏やかに安らいで、そして生活しておった、かつては。それがリンゴの実とかいろんなことで欲望が起きてさ、欲望が起きるとね、自分の考えっていうよりも、こういうものがだんだんだんだん生み出すと、次にまたそれによって次が生み出されて、だんだんだんだん限りなく欲望を起こす。

そういうようなことがね、人間の生活の中で、全部の人がそうであるならばね、これはどういうことになるのか。

たとえば戦争なんかするときにはね、お互い自分が正しいっていうこと、両方とも「正しい」「正しい」でしょ。

そして戦争をするわけでしょ。

それが小規模の場合には、自分の欲望が欲望をはらんで、こうしてこうして納得できないと、自分自身で悩みながら、悩むんだけれどもね、悩みながら人にも悩みを与えられてこうしながら、やってくような生活が、今の我々の生活の主だった行き方ではないだろうか。

もちろん、そうでなくね、穏やかにしたいというんだけど、その時にね、どういうふうにしたらいいのかってことについてはね、宇宙なんてことはあんまり考えられないわけですよ。

大き過ぎちゃって。

私は何かね、母親の胎内っていうのは、それは宇宙の反映としてある。

-- 反映ですか。

大野 宇宙の反映として母親の胎内はある。

母親は命を削って、子どもに分け与えるわけでしょ。

命を削って食べ与えれば、確実に死が待ちかまえておるわけですよ。

それにもかかわらず母親は、その死さえもね、喜びに変えるような事柄が、悲しみも全部喜びに変えるような事柄が、やはり宇宙を原点としてある。そしてそういう中で人間が生きていく。

宇宙から与えられた分霊と言いますか、分け与えられた霊(たましい)として。

というようなことの中でね、その、母さんが死さえも恐れないで、子どものために命を捧げるような思いで子どもを育てるわけですよ。

-- つまり、そこには先ほどおっしゃった欲望というものは存在しない。

大野 そうです。

-- 自分の生命さえも削って生命を分け与える、ということですね。

大野 そうですね。

生命を育てる。

神から与えられた分霊をね、自分自身の欲望のために使うのでなくして、それは宇宙意識の分霊ですね。

宇宙意識。

宇宙っていうものをよく考えるでしょ、こうして。たとえば桜の花がきれいに咲いてるって時にね、踊りの中でこうやるのにするっとそこへ行って「あぁ、きれいだな」ってこういうふうにするのと、もう一つはね、まずは霊が引き寄せられるわけですよ、こうして。そしていつの間にか気持ちがこういって、その中にずーっといつの間にか引き込まれてしまうわけでしょ。

そういうようなことはね、たとえば桜の花をこうーやって見るのとね、母さんの胎内、お母さんなるものは桜の花を自分の愛情でもってずーっと包み込んでしまう。

そういうようなことは頭の中で考えて「こうしてやればいいだろう」「ああしてやればいいだろう」っていう考え方から出発したものではなくて、神から与えられた宇宙の分霊として一つの生き方として持っている。

-- すると、からだを動かすということは、自分で動かすというようなことであるよりは、むしろ与えられて動くということでしょうか。

大野 神から与えられた分霊としてね。

こう、懸命に生きてきて、たとえば自然っていうものはね、人間も住んでるしあらゆる生き物、無生物さえも大地さえも、全部神から与えられた自然ですよ。そういう自然の中でね、人間がこれから感受して生きていく。

ということになった場合に、われわれはひざまずいて泥にまみれてこうーしながらね、こういうふうにしてやるぐらいの思いで分霊、神から与えられたものを大切に育てていかなくちゃならない。

欲望のおもむくままにこうしたいああしたいって、しまいには戦争やるわけでしょ。私はね、ハンガリーのブダペストに行ったことがある。

そこでそういうことをふっと思い浮かべたっていうか、頭の中で考えてばっかりでヨーロッパでは戦争戦争ですよ。

これでいいものかどうか。

こういう考え方の中で踊りっていうものができるかどうかということについてね、大脳智っていいますか、そういうものから生まれる踊りよりむしろ、お腹の中でね、いろんな血管とかそういうものがあるでしょ、たくさんいろんな種類ありますね。

ちょっとここにも書いたんだけどね……宇宙意識は万物を生み出し育成している広大な大元である。無限の存在である。

そこには限定された時間も空間もなく、自由無碍、何事もなさざるなしの世界である。

人が真に自由に生きるとは、自分自身で限定しているその時空の中で拡大していくということなのか、それともそれを超越して宇宙意識、道、それは道のことでもあるし愛でもある。

一体化するところにある。

それが時空を限定している大脳智の働き、物事を分別し、執着する、それらを滅却して、宇宙意識の分霊たる……「腹脳」っていう言葉を使ったんですけどね。

お腹の中の脳は全部無差別で平等で、無執着ですよ。

神が与えたそのものがここでこうしておる。

-- 頭の脳とは違ってね。

大野 違って。

この頭の脳も神から与えられた分霊だから、それとのコンビネーションが上手くいくといいんだけれども、頭の中で考えてこっちの方が全然無視された場合には、人間として果たして生きられるかどうか、しまいには戦争になってしまう。

-- そもそも分け与えられて生きているにもかかわらず、それを忘れてというか、切ってしまって、自分だけで……。

大野 自分の欲望、そうそう。

そして執着だとかそういうものが始まるとね、執着が執着を生んで、欲望が欲望を生んで、だんだんだんだんこう行っちまうわけですよ。

しまいに収拾がつかなくなってしまう。

そういうことがありえますからね。

-- ここでおっしゃっている大脳智が、分別していくということについて、世界を切り分けていくとか、いわゆる理性ということなんでしょうか。

大野 欲望が欲望を生んで、つまり大脳というのは考えて考えて、そして人間の生命そのものをいかに大事にしなくちゃならないかということを離れていく。

欲望が欲望を生んで、結局それは欲望とか執着とか、知恵だとかお金だとか、いろんなものにつながっていくわけですよ。

-- 理性的なものみたいなものが生んでいく、何か悪いことがあって、それに対して腹脳を置くということですか。

大野 理性ではなく、ひたすら欲望ですよ。

それがまた人間の業みたいなものにね、どうしても考えなくても考えざるを得ないようなのが人間の業なんだろうと。

-- すると、先生は踊りの構成というか、組み立てみたいなものを作られると思うんですが、そういうときに一番思われるのは、やはり腹脳を読むっていうか、そういうことなんでしょうか。

大野 そうですねぇ、あんまり欲望とかそういうものではない、宇宙の神から人間の心の中にみんなこう花が美しければすーっと気持ちがこう行くと。

「あー、きれいだなぁ」と思うよりもいつの間にか引き寄せられることが心の中にあって、いつの間にかこの手がふっと来ているわけですよ。

手のようなもの、心の魂の手のようなものがこうーして、触れたいとかこうなるでしょ、そういうものがね、踊りの原点だろうと思うんですよ。

-- 先生の踊りの中で、すごく印象的なのは、眼がすごく見つめていって輝いていって……

大野 あっ。

-- それできゅーっと、そしてその後からこう身体が動いていく。

大野 そうですねぇ。

それはやっぱり、眼っていうのは見たからわかったのか。

何を見たのかっていうことになるときにね、見方がね、宇宙から与えられた分霊として目をぐーっと開いてさ、分霊とのふれあいのようなことをする眼は必要だと思うけれども、これはどうなのかこうなのかと考える、欲望のために用いるような眼って奴はねえ、あんまり上等じゃないんだ。

眼でしょ、それから耳ね。

-- 耳、耳に手を当ててされますね。

大野 そりゃね、全部聞こえて、触れて、こうだからということで非常に重要なのか、むしろ見ないけれどもちゃんと見ている。

-- 調べるための眼とか耳ではなくて、受け取る、感じるというそういうことなんですね。

大野 そうですね。

宇宙の側から与えられた大切な分霊、分け与えられたものに触れる眼、耳ですよ。

ところが見るときは、みんなこうして、「これなら大丈夫だ」とか確信を持つためにやるんだ。

そういうことじゃなくて、むしろ宇宙の、本当に極度に広くてさ、その中で自分がこう自由に、自由に生きたいと。そして自由なんてのはね、ふつうに眼に見てこういう時にはね、はたして自由があるかどうか。

欲望の自由はあるかも知れないけど(笑い)。

人をはねのけて自分だけどうにかなろうっていうような欲望って奴は、これは本物でなくて、滅亡する。

行為をしないけれども行為をちゃんとしてるようなそういうようなことなんだよ。

-- 以前座談会か何かの中で、永田耕衣さんとのおつきあいの中で、耕衣さんから「感動の全質量を受ける」ということを与えられたとおっしゃってましたが、そういうようなことにも通じるのでしょうか。

大野 そうですね。

あの感動っていうのは、宇宙のこの感動ですよ。

宇宙の分霊として人間に与えられた、そして宇宙がある神がある、そういう中でね、神から大事に与えられたその感動だから。

ある時に感動するのでなくして、常にあらゆることが感動の原点なんだ。

だから、永田先生の感動の動機なんて書いたのを贈っていただいて、いつの間にか神戸に会いに行ったわけですよ。

無意識に近い。すーっと先生に「ありがとう」って言って、してたってわけですよ(笑い)。

-- 今回永田先生は、ずいぶん震災で大変だったっていうか、その後言葉が天変地異に対してどうかっていうことで、お考えになったということでしたけれども。

大野 先生はね、今度こういうことに遭われたことによってかどうかわかんないですけれど、筆が止まるところなくね、今までよりはるかに書けるようになったって(笑い)。

-- そうだそうですね。

大野 そういう証左、後押しがあるんだと思いますがね。

-- ずいぶんお感じになったんでしょうね。

大野 ええ。私も明日ね、永田先生のところへお寄りして、と思ってるんですよ。

-- ああ、そうですか。

大野 ぜひともね、金子晋さんからも言われて、明日寄って帰ろうと思ってます。

今日電話かけてね、明日。

それでもう一つ問題があるのはね、カステラをね、長崎カステラを作っておられるお店が一軒どっかにあるんですよ。

大谷 心斎橋に。

大野 心斎橋ですか。

そこにオルゴールがあって、そこに金子さんが連れて行ってくれて、一曲かけたんですよ。

あぁいいなぁと思って、何となくからだが動くんですよね。

これを全部かけてね、その前で全曲私は踊ってみたいなと、思ってる。

そういうところがある。

-- そこで、ですか。

大野 そう、そこで(笑い)。

あれをこっちの方に運んでここでっていういろんな問題がごちゃごちゃありましたよ。

だけどなかなか大変だからね。

古いもんですからね。

今度も金子さんがそこに連れて行って下さるんじゃないかと思いますが。

それと永田先生とね。

-- ああ、そうですか。欲望というお話が先ほどありまして、底のところで、母の胎内ですね、今回の公演の中で狂うということ、狂女の生誕の場に立ち会いたいというふうに書いておられる、その狂うというのはどういう状態なんでしょう。

大野 たとえばね、永田先生の言った狂気の機というものが、「狂機」という字を使っている。

きざはしとか、そういう。その、感動っていうやつはね、ある時にすっと感動するものなのか、あるいは常に感動の中に生きているんじゃないかという根源がね、あるわけですよ。

いいことも悪いことも全部、感動そのものの原点としてこうしてある。

というようなことについて永田先生の書いたきざはしっていいますか……。

-- 機会の機っていう字ですね。

大野 ですから、呼吸することだって何することだってね、炭酸ガスと酸素の交換って、それが呼吸なのかっていうときにね、そんなので人間が生きてるわけないって、もっと根源的な問題があるんじゃないか。

たとえば今でいうと染色体がある。

自分のような箸にも棒にもかかんないような者だけども、海にこうしていられる。

隠すことなく、こうーいうところから、しまいには泡になってしゅーっとずーっと引いていくでしょう。

ああいうことから言うとね、人間だってね、感動そのものはどういうふうにしていったら受けるのかっていうときにね、人間が生きてる中で事細かく水の泡のようにね、細胞が6兆とか7兆とかっていう、それで毎日一日何回か変わると、そういうことについてはあんまりわれわれは気にしないね(笑い)。

むしろそういうことがね、知らない内に自分がぼろぼろになりながらこうーしていきながらね、隠さずに、そして海の中にすーっと立ったときにね、自分で思いが、そういう中にずーっとたとえば海の泡のような中に,人間の心の中にある海の中の泡のようなそういう中にちゃんと組み込まれているということは、間違いないことですよね。

そういうような中でね、宇宙の分霊としてこうなってるというような中で、われわれは生きてるかどうかって言ったときにね、神から与えられたもので、いつ誰がお母さんが男と女と接触して子どもが産まれたんだということだけで済まされるのかどうか。

もっと根源的な問題がそこにあるだろう。

呼吸して、これは重要な、だけど最終的にはもっと底があるかも知れないから、そういうような中で人間が生きておるという、ただ欲望だけで生きているのが生き甲斐があったとかいうことなのか、違う生き甲斐があるんじゃないだろうか、というときに、神から与えられた分霊として、それは神という言葉としても表せるけど、花が美しいからすーっとこういうふうに立ったときにね、自分の心の中に自体密声というようなことがね、えーっと、どっかに書いてたんだけど。

-- パンフレットでは宇宙密声という言葉を使っておられますけれども。

大野 そう、その密声。

自分の気がつかない内に魂がすーっと引き寄せられる感動体って言いますか、宇宙そのものがね、やっぱり感動体でなくちゃあならない。

神から与えられた分霊っていう代物はいったい、神がどんなものかということ。

もしも神が実際現実にわれわれのそばに追って、神がおることによって、楽園でしょ、エデンの園ですよ。

-- すると、狂うということは……

大野 それは、私は自分の子どもが産まれるときにね、2回立ち会ってるんですよ。

産婆さんが来ないもんだから。

-- それはすごい。

大野 息子の時もこう引っぱり出してガバーッて、出なくて、引っぱるときも立ち会ってるし。

そういう……何の話でしたかね。

-- 女の人が狂う瞬間とか。

大野 ああ、そうだ。

そういう中でね、オギャーーッて生まれるでょ。

そこでは永田さんがいう限界がない一つの宇宙の世界の中のこういうものがあるわけですよ。

そこでオギャーーッていう声を聞いたときにね、生まれるのがいやだからオギャーーッて言ったのか、生まれたからうれしくてオギャーーッて言ったのか、両方私はあるんじゃないかと思ってる。

喜びも悲しみも何もかもがみんな含まれてる中でオギャーーッて言うからね、何となくその声を2回聞いたときに生きる重さをぐっと、こりゃ大変だと,生きる重さを感じたということが私は狂気だと思うんですよ。

-- はぁーっ,なるほど。

大野 生きる喜び。

喜びとは何なのかと言ったときにね、考えられないような一つの世界があってさ、われわれ人間が生きるのだって、宇宙の分霊としてなんてこう考えてる人は誰もおらないわけ。

ただ宇宙は高くてこういうものだって、それから神が与えられた、創造主が、誰かが作ったわけですよ。

そしてわれわれの自然だって生きることだって、全部自然と神との関係で、それは愛によって結ばれておる。

ということを、永田先生の言葉の中から,また老子の言葉の中にもありますよ。

-- そうすると、狂うというのは別に正常とか異常とかそういうことではなくて、感動とか宇宙そのものとかそういうものなんですね。

大野 そうです。

感動そのものです。狂うっていうことですよ、感動そのものがね。

ここからこうしたから感動するのかと言ったときに、そういう感動でなくしてね、全部が感動そのものなんだということになると、狂うと同じことでしょ。

-- そうですね、そうですね。そういう、世界を,宇宙を全部受けてしまうようなふるえがからだの動きになってきてるということですね。

大野 そうですね。

だから、こうしてこうして……っていうような、一応こういうことはやんなくちゃならないということはあるけども、特に息子なんかついてるとね、こう、こう、何となく決めてしまうところがあるんですよ。

だからさ、決めてやるもんじゃないというのが私の気持ちなんですけど、向こうは必死ですからね。

必死の思いでやるわけだから、考えて、この次はこうしてこうしてって、で、あんまり決めちゃだめだ,踊れなくなってしまう、踊りが死んでしまうって。

こういうふうに意見がね、そういうところでちょっと違うけれども、彼は彼なりの意見があるし、私は私なりの意見があるし。

全然違ってるわけじゃない。

過程においてかなり違いがあるわけでね。

-- 確かに先生の舞台を拝見していると、何か構成があってというよりは、一つの状態を高いままずうっと維持しておられて、

大野 そうですねえ。

-- そして去っていかれるという感じがして、私たちは残されてああっていう感じ、たまらないんですけど。

大野 こういうことがあったんですよ。

これは私がニューヨークへ行ったときに、ロシアのムラ・デーンっていう,もう歳をとって、死んでしまいましたよ、いくつで死んだかわからないけれども、アルヘンチーナ、アントニオ・メルスの舞踏に接し、直接指導を受けたことがあると、ロシアから亡命した、直接の原因ってやつは、イサドラ・ダンカン,靴を脱いで踊んなくちゃなんない,解放されてっていう人に引きずられてね、そしてロシアからアメリカに亡命してきた。

その当時は、ロシアではロシア革命とか、いろいろあったんだろうと思いますがね。

そして私たちが1980年ヨーロッパ公演の帰途、ニューヨークに立ち寄ったときに、私たちのささやかな舞踏の集まりに来て下さいました。

小さなところですよ。

そして客席の真ん中に真っ白なドレスを着てさ、そして真っ白く塗って、真っ白い帽子をかぶって、そして真っ白い靴をはいて、真っ白い花を持って、こーっして掛けてる女性がいたんですよ。

私はその女性を見たときにね、あーっ,アルヘンチーナの亡霊だ、と思った。

亡霊のような気持ちがしたわけですよ。アルヘンチーナそのものでなくても、アルヘンチーナの思いがね、じゅうぶんにこもってた。

それで、誰だかもしれない、私はアルヘンチーナだと錯覚しそうになりました。

感動と共に、終了後、ご一緒にお話がしたいと願っておったら、いつとはなしに姿が消えてなくなってしまった。

お話ししようと思って客席へ行ったらね、いなくなっちまったんですよ。

それからその翌年、ニューヨーク公演の時に、彼女から誘いを受けてお宅を訪ねました。

舞踏に対する限りない愛情にもかかわらず、達し得なかったその思い、しかしその思いが、ジャズダンスの発生から現在に至るまでの経緯を余すところなくこーんなに大きなテープで背の高さよ

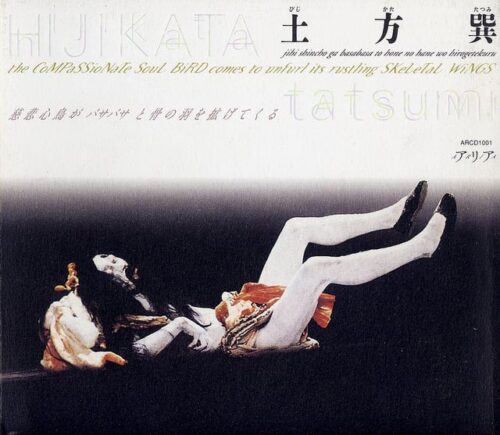

土方巽 Hijikata Tatsumi

暗黒舞踏(あんこくぶとう)は、日本の舞踊家土方巽を中心に形成された現代舞踊(≒コンテンポラリー・ダンス)または前衛舞踊の様式で、前衛芸術の一つ。

日本国外では単にButoh(ブトー)と呼ばれ、日本独自の伝統と前衛の混合形態を持つダンスのスタイルとして認知されているが、誤解または独自解釈も多い。

田中泯 min tanaka

田中さんが踊りを始めたきっかけは何だったのでしょう。

子どもの頃、僕はずっといじめられ続けていました。

空想の世界に生きているような…いま思うと赤面することばかりの根拠のない、どこか夢見ているような状態で生きていたせいかもしれません。

ぼーっとしてはいても、バスケットだけには夢中で、大学でもやりたいと思い進学しました。

でも、上には上がいて、どうも僕がやることじゃないなと思い止めました。

その途端、「踊りをやろう」と思ったんです。

踊ることは子供の頃から好きでした。

けれどバレエやモダンダンスを習い始めた瞬間から「これは変だぞ」と思うようになったのです。

何に違和感を覚えたのですか。

どうして「みんな同じように動かなくてはいけないか」がわかりませんでした。

だから「はたしてこれは自由なことなんだろうか」「身体にとって自由とは何だろう」と思ったんです。

それに「この人たちのやっていることはスポーツじゃないか」とも思いました。

踊って汗を流すのが大好きな舞踊家は多くて、それならほかのことでもいいはず。

自分がどこまでも拡大できるものとして踊りはある。

実際は飛んでいないけれど、人に「飛んだ」と思わせる世界。それが芸術だと思います。

比べて、汗を流すのは疲労することでしかなく、自己確認でしょう。

客席を鏡にして自分の姿を映しているだけ。

僕は客席を突き抜けた向こうに何かを見たい。

自己確認や自己表現のための踊りは、自由からほど遠いと感じたわけですか。

19世紀の終わり頃から、自分の中にあるものを踊りとして外に出すことが大事な踊りの要素だと言われてきました。

でも10代の自分の内側にあるものなんてないわけで、「自分の中にあるもの」と思った瞬間に恥ずかしくなってしまう。

自分で所有できないものが踊りでないか。

それは「私の踊り」というよりは、やった結果そこに踊りが残った。

そういう表現のほうが踊りらしいなと思えたんです。

そういう意味で「身体」についてずっと考えていましたね。

踊りは間違いなく身体のことですから。

身体をどのように動かすではなく、身体そのものに興味があった?

「自分はどこにいるのか」「私は本当にこの身体といっしょに生まれて育っているのだろうか」といった疑問も含めて、「踊りとは身体のことだ」とずっと思っていました。

踊りを習っていた頃、踊りとは「自分の中の思考、感情を身体を通じて表現するものだ」と考えられていました。

僕にとっては、身体そのものが表現する。

それが踊りで身体を使ってどうこうするものではなかった。

身体を使っているつもりが、実は身体のほうが私より表現してしまっていることはたくさんあるわけで、そこを踊りと言いたいんです。

自分が捉えているものを踊りと言うのではなく、捉え切れないものも含めて踊りと呼ぶのだから、かなり勇気がいりました。

ようやくそういう踊りができるかもしれないと思い始めています。

従来の踊りに疑問を持ってからは、どうしましたか。

通常「踊り」と呼ばれている要素をどんどん削いで行って、そしたら裸体になりました。

裸で人前に立つことから始めました。

恥ずかしいし、手も足も出ない。何をやっても嘘に思えて、しばらくしたら立っていられなくなり、地面に寝ました。

気が付いたらやっていたのはブリッジで、お腹を上にあげて地面にアーチを描いてました。

音楽にあわせて踊ることもない。

劇場も必要ない。観客席もいらない。

自分の身体の機能と構造を同時に考えるような踊りを8年くらいやりました。

いろんな試行錯誤があったわけですね。

僕の踊りには連続性がなくて、瞬間のつながりでしかない。

つながって流れるとどうも駄目なんです。

本当に自分で「いまいい」と思えるような状態が細かくつながっていて、だから突然何が入り込んでもいい。

いつでも断絶できる。

それがいい状態です。

完全にオープンだから誰かが咳払いしても聞こえるし、踊りながらその人のことを考えられる。

僕の師匠、土方巽も大勢で話しているときに、隅にいた人に向けて突然「それはね」と意見することがありました。

それでいて、目の前の人との話が希薄になるわけではない。

それだけ身体はアンテナを張りめぐらせている。

そういう肉体の状態に憧れますね。

身体について考えると言えば、健康についての情報ばかりで、そうした身体の持つ可能性について語られる機会がありません。

生まれてきて、この身体の中に自分はいます。

身体が私にとっての最初の環境で、その環境とどうやって暮らしていくかが最大の命題であるはず。

でも学校や家庭では教えられない。

僕らは生まれてすぐから無意識の時間を何年間か味わいます。

なぜ人間は最初の記憶を消されているのか?

その後、意識を持って生き始めるけれど、無意識の生活は奪われてしまった時間で、ひょっとしたらそこにとんでもない宝が潜んでいるのではないか。

赤ん坊は骨も弱く筋肉もないのにむずがると抱きとめられないくらいの力を持っています。

無意識の時代の子どもは天才的だけど、それを失ってしまう。

無意識の暮らしは数年でも、これまで生きてきた意識的な時間と同じくらいの重さではないかという感じがします。

いま自分がいる場所は、「自分が意識できる」ということだけど、それもよく考えてみると危ういのではないかな。

いま、こうして話していても、自分の意識が「頭の中に確実にある」となかなか思えない。

時々、ここらへん(頭の脇の空中を指して)にある気がしますね。

「私」という意識がなぜ芽生えるのか解明されてはいませんが、意識が身体を統御できるものだという考えは常識になってます。

身体の中にあるものが私のすべてだとすると、どういう意識で私の場所を確保、認識しているのかすごく興味があります。

身体の中のどこに私はいるのだろう。

身体はどこにあるのだろう。

そう思考するとき、間違いなく言語が動いているのは確かでしょう。

それにしても肉体化しない言語だけがやたら増えてますね。

最近、身体論がブームになっていますね。

基本的には自分の身体が消化できる言語を持つべきだろうと思います。

最初から消化できない言葉の中で育ってしまうと、たぶん身体はそういった言語に対して距離をとってしまう。

僕の職業は言語を不用としているかのようだけれども、言語がなく自分の身体が動いているかというと、それはあまりない。

たいがい思考しながらやっていて、思考の枠外に踏み込んで行くようなことはとてもわかるし、そうありたいけど、踊りとして表現するとものすごい言葉が動いて、その中で踊っているんです。

踊っている最中も言葉が出てくる?

そうです。

いろんな記憶、感覚も言葉を動かすことで保存できる。

でも、記憶は捏造であるから、そのままの記憶ではありません。

記憶とは身体のことだとしたら、身体を語ることはみんなしているけど、身体を剥ぎ取っていくことはしていないから、それができたらおもしろいと思う。

現代では舞踏家の生活と言えば、観客の存在が頭の中にあって進んでいるわけですが、できることならそうした区切りのない舞踊そのものの踊りをしたい。

人前で踊るのは、ずっと続いている自分の生活、生命のある部分に過ぎない。

多くの場合、踊りは日常と断絶していることが多くて、そこに僕は飽きがきています。

そうした踊りがもたらすような経済的、社会的な影響や有名性や芸術のあり方にはとっくに関心を持たなくなっています。

では、どういうことに関心を持っているのでしょう。

常に言語が流れていて、フッと感覚的に何かがイメージされたとき、「なんでこういうことを思い描いたのか」と分析します。

頭の中に川があるなら言葉がそこをぷかぷか浮いていて、踊っているときにそれらがバッと支離滅裂につながったりする。

それが僕の踊りにとっての「いい」とき。

理詰めに言語を整理するのではなく、「なぜ?」という言語以前の疑問があって、それを考え続けているのは確かだけど、理詰めではなく踊っていけば自然とそれがつながっていくのではないか。

それが僕のいまの言語性です。

多分に責任のとれない言語を活かしていて、もちろん最終的に責任をとるのは僕の身体だけど、それは意識が統御している身体ではない。

身体そのものがやっていることを見てくれたらいいなと思います。

動きがイメージされた時点で、踊りが浮かんだ言葉に限定されることはないのですか?

言葉の先にあるような行為はそんなにないと思います。

「考える」とは、いつからそうなっているかわからないけれど、身体の中の細胞が生きているのと同じくらい常に起きている。

だから自分というものが自分にとってうるさいわけでしょう。

田中さんにとって、それは煩わしいことですか。

それをつかもうとすると面倒だし、それは「身体の中にあるんだ」ということでいいんじゃないかと思ってます。

流れている言葉を釣って、ほとんど感覚で体を運んでいるようなところがあるから、僕の体の中に入り込んできている言葉とか思考は本当はどこにいるかわからない。

例えば、子どもを殺した子どもについてあれこれ言うけど、その子の中でどんな言葉が流れ、入り込んでいたのか。

とかく個体の責任にしていくけど、これだけのメディアが言葉を氾濫させているのに、子供がそれを整理できるはずがないし、どの言葉に釣られても不思議ではない。

言葉の氾濫の中で選択肢を持てなくなってきているから、身体が大きな器に変化しないと大変なことになりますね。

では、器をどのように広げればいいでしょう。

例えば、ある武術のトレーニングには、「ただ立つだけ」というものがありますが、そういうことはすごくいいと思います。

立っていれば、足の裏のどこに重心のポイントがあるか。

足首、ひざ、胃の位置がどこにあるかわかってくるでしょう。

それは踊りの中でも感じることで、僕は内臓感覚というけど、内臓に自分の感覚がしっかりおよんでいく、つかめるようになる。

そういうことに夢中になる人が増えてほしいですね。

自分の身体と付き合おうとした瞬間に逃げる人が意外と多いのです。

処分保留にしてきたことが、自分と向き合った途端にわかるからです。

それは本人にとっては恥ずかしい記憶かもしれない。

でも、身体とともに何とかしないといけないんじゃないかな。

ところで思春期と言えば、人よりも個性的でありたいと思って、やたらと観念的になったり暴力的になったり、身体に対して抑圧的になったりしがちです。

学校までが個性的であれと言い出したけれど、個性は本当はきついものです。

表面的な個性を語るのは大嘘なわけで、本当は深いところにあって、恥ずかしくて本人にとっては恐いものであったりする。

「個性を認識しよう」ならともかく「個性的であれ」というのはおかしい。

踊りだと、そういうものを全部取っ払う。みんな身体が個なんです。

でも、記憶している自分らしさに人はこだわる。

何もしないそのまんまで個です。

だから踊りの極地はそこにいて、「あ、いた!」ということでいい。

「そこにいること」を確認したとき、その人が踊りを感じられたらそれでいい。

見せるとか見られるという関係もない。

最後に、身体をきちんと感じる上で大事な観点があれば教えてください。

踊りのワークショップに参加した人の中に、痛いとか不快とか安定しないといった理由で身体を動かすことに消極的な人がいます。

「不快だ」と言ったら、僕は「それはいいね」と言います。

それは、その人に起きたことがない事態だし、無理に気持ちよくなる必要はないからです。

なぜ不快なのかと認識する。

ちょっと我慢してやってみる。気持ち悪いとか、不愉快だとか。

それが自分にとって何か。

目を背けない体験を増やしたほうがいいのではないでしょうか。

僕の父親は警察官で、男女が河原で自殺したりするのが流行ったとき、父は強引に僕を連れて行き、死体を見させた。

ものすごくいやだったけど、そのうち死体から目を背けることはなくなった。

特別何か考えることはなかったけれど、その光景が焼きつけられました。

だからみんなにも死体を見ろというのではなくて、「自分が目を背けていることは何か」と問うことはしてもいい。

事実、いまの世界は大半が死体だらけで、居心地の悪いことばかりです。

それをないものにしては世の中の矛盾がわからない。

人はまちがいなく死ぬ。

死ぬまで人は変わり続ける。

昨日に対して責任とれないくらい変わる。

私の思いと身体はごろごろと変わるのだから、それがちゃんとわかっていたら自分の死にも驚かないですむ。

きっと日常に驚いて生きている人は、死を驚かなくなるんだと思います。

きれいな花が咲けば驚く。

それは自分の身体の中から好奇心が飛び出して行くような感性です。

好きな子と並んでいて、手は動いていないのに、感覚では手をつないでいる。

そうしたことが日常になれば身体はもっと広がるでしょうね。

「暗黒舞踏」という新しい表現形式を確立した舞踏家。

70年代に重心を低くとりガニまたで踊る独特の様式を完成させるなど他分野の人々にも衝撃を与えた。

室伏鴻 Ko Murobushi

大駱駝艦の創設メンバーのひとりであり、日本を代表する舞踏家の室伏鴻。生き物のように蠢く猫背とシルバーに塗られた鋼の身体をもち、その異物のような身体で痙攣すると、干からびて丸まった木乃伊が動き出したような錯覚に陥る──。出羽三山で山伏の研究を行うなど異色の経歴をもつ室伏が、1978年にパリで初めて本格的な舞踏公演を行ったことにより舞踏が世界のBUTOHとして認知されるきっかけとなる。

──7月に『ケンタウロスとアニマル』(Le centaure et l’animal)をスペイン・バルセロナのGRECフェスティバルで拝見しました。この作品は、騎馬オペラで有名なジンガロを率いるバルタバス(Bartabas)とのコラボレーションです。ケンタウロスはご承知の通り、ギリシア神話に登場する半人半馬の怪物です。舞台上には砂が敷かれていて、馬に乗ったケンタウロスのバルタバスがロートレアモン(Comte de Lautréamont)の『マルドロールの歌』(Chants de Maldoror)の朗読が流れる中で登場し、離れたところにアニマルの室伏さんが存在しているというたいへん詩的な舞台でした。

ありがとうございます。

バルタバスが私の踊りに興味を持っているということを石井さんから紹介いただいて、2009年初めに『バトゥータ』というジンガロの2度目の来日公演を見に行きました。

その時に私の踊りのDVDを渡した。そうしたらしばらくしてコラボレーションのオファーがあったという訳です。

私が動物のように四つん這いになって踊っているのをDVDで見て、「いったいなんでこんな踊りができるんだ」と驚いたと言うので、本気だなと思ってオーケーしました。

──「騎馬オペラ」と「舞踏」という、まったく異なるものが出合うとどうなるのかと思いながら見ていたら、それぞれのスタイルは見事にそのままで(笑)、その「距離」が近づいたり離れたりしてとてもスリリングでした。二人の関係性の距離の微妙な変容がそのままパフォーマンスになっていましたね。初演はいつですか?

2010年9月にトゥールーズで初演した後、ノルマンディに行きました。

12月のパリのシャイヨ劇場の3週間は連日超満員でした。

2011年はフランスのラ・ロッシェル、モンペリエ、ロンドンのサドラーズウェルズ劇場、それからバルセロナ、イタリアのトリノ。

12月から来年にかけてはフランスの3都市を回ります。

──室伏さんのダンスとの関わりについて伺いたいと思います。1969年に土方巽に師事していますが、それ以前に踊りとの関わりはあったのですか?

それについて言えば、2つあった気がします。

ひとつは、「死体の体験」です。

私は湘南の海の近くに5歳まで住んでいました。

そこで波にさらわれて溺れかけた経験が2回程あります。

それによく土左衛門が流れ着いて、水死体がゴザを被っていた。

海の水をイッパイ飲んで一度死んだ自分がゴザを被って横たわっているような感じを持ちました。

もうひとつは、「距離の体験」です。

他者体験。

接触と恐怖。

言葉を換えれば「恥」ということです。

神社の祭りに駆り出されても学校でフォークダンスをしても女の子の手が握れない。

手が触れると震えたり、赤面する。

自分の体が他人のもののようで、体への訳のわからない距離を感じたということがあります。

直接ダンスに関わることで言えば、小学生の頃からロックンロールが大好きで、FENのビルボード・ヒットチャートや黒人音楽を聴いていました。

私のアイドルはレイ・チャールズやサム・クックでした。

高校生の頃は新宿のモダンジャズ喫茶に入り浸りで、夜になるとゴーゴーを踊りに行く。

映画『ウエスト・サイド物語』のチャキリスとリタ・モレノには夢中になりましたね。

──室伏さんのイメージが変わりそうです(笑)。

私はベビーブーム世代です。

アメリカは公民権運動の、フランスは五月革命の時代で、高校時代から周りが非常に政治的になってきていました。

時代全体がそういう雰囲気でした。

──荒れた時代ですよね。1968年から69年にかけては東大紛争もありました。

土方さんも秋田工高のラグビー部だと聞きましたが、私もラグビー部に1年だけ所属しました。

バックスでした。

ラグビーでタックル、デモへ行ってもスクラムという友人たちが一緒でしたが、私はちょっと距離を置いたところでコルトレーンを聴きながら詩を書いていた。

大学生になって、物見遊山、下駄履きでついて行った王子野戦病院のデモでは尾行されて捕まり、留置所に4泊5日でした……。

極右と極左がどこかで交差している時代でしたよね。

舞踏との出合いについて考えると、その前に「ポップ・アヴァンギャルド」というか、そういう時代性がありました。

例えばハイ・レッド・センターによる山手線爆破計画や偽千円札事件などは大変刺激的な実験でしたし、僕にとっては土方巽よりも先に彼らとの出会いがあった。

青年期というのは何事にも分裂的、両義的だし、アンビバレンスなものがある。

あれもこれもやりたい、あるいは逆に、あれもダメこれもダメ。

男でもあれば女でもありたい。

カオス(chaos)とコスモス(cosomos)が一体化した「カオスモス」(caosmos)が一体化した「カオスモス」(caosmos)という言葉がありますが、私たちの生命は一義的に男であるとか女であるというより前に、すでに複数の性も多義的な選択も生き抜いている。

身体についても、集中している時にカオスモスな体験をします。

しかしそこから日常に引き戻してくると、整序的になって、あなたは男で、日本人で、社会的に美しい日本語で文章を書きます、というようなことになってしまうわけです。

そうではない、それ以上のもっと繊細な何か──それを当時「肉体」と呼んでいたのだと思います。

まあ、肉体ということばが流行っていましたね。

──その当時は「身体」という言葉はほとんど使われてなくて、いつも「肉体」ということばが使われていました。だから1968年の土方巽の作品のタイトルが『土方巽と日本人─肉体の叛乱』ですね。唐十郎も「肉体」ということばを盛んに使っていました。

そうですね。

土方さんは「はぐれた肉体」と言っていた。

肉体が自分の思いの外を含んでいるという意味では、そこには情念を越えたものが含まれているし、社会的、歴史的に見捨てられたもの、はじき出されて非生産的なもの、そういう闇の抱えている大きさというところから肉体が語られていたのだと思います。

「制度的な解体」と「自己解体の思想」が全共闘や三島由紀夫に同時に流れ込んでいくという、絶妙な時代だった。

そんな中で出てきた『肉体の叛乱』は象徴的なものがありました。

私は早稲田大学の学生でしたが、それは時代とフィットし、アクチュアルで、超・ファッショナブルな異形のものでした。

会場は日本青年館、入り口に黒い馬が一頭繋いである。

なぜ馬なのか。

そしてパチンコ屋の開店祝いのように花輪が林立して、派手な雰囲気でした。

──『肉体の叛乱』は1960年代末という日本の時代の雰囲気をよく表していて、当時の室伏さんにとってたいへんインパクトがあったわけですね。

そうです。

その頃はニーチェやアントナン・アルトー、ベケットを読んでいましたが、言葉から離れて体を使った表現を志向し始めたとき、ダンスについても考え始めた時期でした。

「マンドラゴラ」というハプニング、イベントのグループを大学の仲間とやっていて、そんな時に、踊りでそういうことをやっている土方巽の公演があると、ハイ・レッド・センターの中西夏之さんが教えてくれた。

──その頃はパフォーマンスという言葉を使わずに「ハプニング」と呼んでいましたよね。演劇とか美術とか舞踊といったジャンルにとらわれず、何でもありの状態で、社会や政治に特攻を試みるようなハプニングが興隆していました。これは日本だけでなく、世界の資本主義社会の国々の大都市に共通して見られた現象で、室伏さんもその真っ只中にいた。それで、1969年には土方さんに弟子入りされるわけですが、どんな風に申し込んだのですか?

『肉体の叛乱』のすぐ次の春でしたが、直接人物に触れたくてアスベスト館に土方さんを訪ねたわけです。

ビショップ山田と一緒でした。

そうしたら土方さん曰く、「君たち、今ちょうど乱交パーティ用の肉体を探しているんだ」と。

「何でもやります」と二人で答えました。

実は土方さんが東映の映画に出演していてその映画の話だったんです。

──映画のタイトルは?

『温泉ポン引き女中』でした(笑)。

荒井美三雄さんが監督で。

新幹線代をもらって京都に行き、東映京都撮影所で合流した土方さん達と、毎晩町に繰り出して、安い飲み屋で、芦川羊子さんや玉野黄市さんとも一緒に飲んだのが最初の“土方体験”でした。

土方さんを見ていると、メランコリーと言いますか、日常的にハプニングが起こる、起こすんです。

次から次へと自己演技していくというのか、そういうスタイルをどうしてあんなに演技的にできるんだろうと、今でも不思議に思う部分があります。

私が好きな土方さんの言葉に「野蛮な繊細」というのがありますが、日常的に暴発するわけですよ。

一緒に楽しい酒を飲んでいたにも関わらず、突然、断裂をつくるというか、ガーンと。

テンポを変えるためでしょうけど、突然泣き出してみたり。

そうすると周りは驚くわけですね。

私にはそれ自体が彼のダンスに見えた。

むしろ彼の作品の魅力を越えた土方の即興ダンスを見ているようでした。

──それで、土方との付き合いはどれくらい続いたのですか。『温泉ポン引き女中』だけの付き合いだった?

続けて東映映画に出ました。

いまやカルトムービーになっている石井輝男監督の『恐怖畸形人間』です。

私は人間ボールの役で天井から吊り下げられ、土方さんはそれを揺すったり避けたりしながら踊った(笑)。

土方さんのソロを撮影するための能登半島のロケでは私が付き人でした。

毎朝起きると寝床で土方さんに甘-いコーヒーを入れて、彼が花嫁衣装を着たまんま海の中へ入って踊る…花嫁衣装が濡れると一生懸命乾かして……。

とても思い出に残っている時間ですが、私が土方さんと近くで接した期間は実は短かくて、1年ちょっとです。

──土方は舞踏の歴史に残る代表作『四季のための二十七晩』を1972年に発表します。その同じ年に室伏さんは麿赤児さんとともに大駱駝艦を旗揚げします。大駱駝艦の創立メンバーは今から見るとすごい人たちが揃っていて、天児牛大さんやビショップ山田さん、現在は活動を休止している白虎社を率いていた大須賀勇さんなども参加していましたね。大駱駝艦に参加したいきさつは?

私は大学に戻って卒論をまとめようと山伏の研究をしていました。

出羽三山に即身仏のミイラを見に行ったりしていたのですが、一方でキャバレーの金粉ショーで稼いだりもしていた。

ちょうどその頃、麿さんが状況劇場を出て、新しいことを始めようとしていると聞いて、それなら麿さんの所に行ってみようと。

結局卒論は放棄して大学は中退です。

──ちょっと話を戻しますが、今の室伏さんの踊りを見ていると、アメリカのポップカルチャーよりもむしろ山伏のほうが近いものがあるように思います。山伏というのは日本古来のいわゆる山岳信仰に端を発していて、一種の自然崇拝というか。草鞋一足でおにぎりを持ってもって山の中を歩き回るという修行をやったりする。今の室伏さんの舞踏に近いものがあります。たまに人類学や宗教学の研究者がそういうことに参加することはあるけれど、ふつうの若い学生が参加することはあまりないですよね。何に興味があったのですか?

死と再生ですね。

イニシエーションとしての<山>、あるいはアニミズムと言ってもいいものですが、そうしたことに具体的な身体的関心がありました。

もうひとつは、彼ら山伏が聖俗の間を行くその「いかがわしさ」とどこにも帰属しないその「放浪性」に関心がありました。

山伏のような<トリックスター>のもつ両義性、多義性を「胡散臭さ、いかがわしさ」=<異形性>と言い換えてもいいと思いますが、一方でそれは、軽妙な移動性や流動性にも繋がります。

ひとつの権威へと生を帰属させない生き方がある。

股旅やヤクザ、捨聖、スタスタボー、そしてキャバレーの芸人……。

自分の中にも、そうした一カ所に居つけないところがある。

子どもの頃、よく親とはぐれて迷子になりますよね。

不安で心細いのに、迷っている方が真実みたいな。

それが、この年になってもまだスタスタボーでフラフラしている理由ですね(笑)。

──1974年に女性舞踏グループの「アリアドーネの会」が旗揚げします。麿さんや室伏さんも作品の振付をしています。そして1976年には、室伏さん自身が初めて男だけのカンパニー「背火」を旗揚げします。福井県の山奥が本拠地でしたが、そういう辺鄙な場所を選んだのも、山伏との関係が何かあるのですか。

アリアドーネの会には最初プロデューサーとして関わりました。

初期の『牝火山』の三部作は麿赤兒演出です。

当時、私は大駱駝艦の制作も同時に担当していて、「激しい季節」という新聞を編集して刊行したりしていました。

そして、舞踏家は「一人一派」であるという麿さんの「天賦典式」論のなかで踊躍した。

北方舞踏派も山海塾もそういう感じで生まれて、私も「背火」を結成しました。

なぜ福井の山奥だったかに答えるなら、もちろん農耕地を耕しに行ったわけではありません。

場所に非ざる場所、極端な過疎、<外>が必要だった。

当時の、私たちのキャバレーの旅回りが日本中をヨコに横断してゆく感覚だとすれば、その境界的な感覚をタテに培養するという意味で、「北龍峡」というスタジオに非ざるスタジオを拓いたのです。

稽古とは何か、公演の上演とは何かという私自身への設問を観客とともに共有したかった。

1976年に『虚無僧』で旗揚げしたときの「背火」は私ひとり、作品は大駱駝艦グループの総出演で麿さんの演出で上演しました。

私はそこで始めてミイラを踊りましたが、ちょっとしたイベントになった。

北から南から千人以上の観客が山奥までやって来た。

土方さんもお弟子さんといっしょに来て村人たちと一緒に盛り上がった。

当時のアサヒグラフに大変面白いドキュメントが残っています。

──1978年に、背火とアリアドーネの会による合同のパリ公演が行われます。海外で「BUTOH」の名を知らしめる端緒となる、まさにエポックメイキングな公演でした。海外公演のきっかけは?

土方さんは招待されていたのに行かなかった。

飛行機嫌いだったんです。

大駱駝艦にも声がかかって、麿さんは40人くらいの大所帯で行きたいという。

それはなかなか実現が難しい。

私は制作も担当していましたから、調査の名目で1977年にパリに行くことにしました。

行くならパリのキャバレーで踊れますかとリクエストしたら、シャンゼリゼに出来たばかりのJardinというキャバレーが引き受けるというので、カルロッタ池田とミゼール花岡に声を掛けた。

ところが行ってみるとキャバレーのマヌカン達が日本のアングラなんかと一緒に踊るのは嫌だと言ったために契約が成立しなかった。

こうなったら自分たちで本公演をやるしかないとパリで場所を探した訳です。

ちょうどいい実験的なスペースのNouveau Carre – Silvia Monfortが見つかったので、牝火山や私のミイラで構成した新作『Dernier Eden - 最期の楽園』を上演しました。

この公演をリベラシオン紙やル・モンド紙が大きく取り上げて、真冬の2月の深夜の上演にも拘らず客が途絶えることなく、どんどん増えていきました。

──凄いですね。

リベラシオンはページ全面で扱いました。

写真がバーンと。

「暗黒舞踏のパリ・デビュー」として日本読書新聞に出口裕弘さんが書いてくださいましたが、このとき以来、「暗黒舞踏=Danse de tenebre」も私たちが踊ったものも「Butoh」と呼称されるようになりました。

──日本では考えられないですね。全国紙でアングラシーンのことを大きく扱うなんて。日本の社会の中で舞踏というものが認識されるきっかけになったのは、逆輸入というか、海外で認められたからですよね。それは小津安二郎の映画も同じで、日本ではあまりにも日本的すぎるという理由のせいか、海外で上映することをあまり意識されていなかったけど、ひとたびヨーロッパで認められると逆輸入されるように日本での評価も高まりました。1978年のその『Dernier Eden』パリ公演が、室伏さんの現在に至るヨーロッパでの長い活動のきっかけだったんですね。この公演をさかいにして、室伏さんは主に海外で活動するようになります。当時の代表的な作品名として、1980年代前半に初めて本格的に振り付けた『ツァラトゥストラ』があります。

タイトルはニーチェからとったもので、東京・青山の草月ホールで初演し、その後ヨーロッパの都市を回りました。

──1986年に土方巽が亡くなりますが、その時、室伏さんはどちらにいたのですか。

パリに住んでいましたが、公演のために帰国していたのです。

それで臨終にも葬儀にも間に合いました。

亡くなったのが1月、スタジオ200の『漂泊する肉体』が3月で、中止にしようかと迷いましたが、急遽、追悼の惹き句を入れて踊りました。

パリでは、その直後にユネスコの40周年記念イベントを準備していましたので50人のヨーロッパ人のダンサーを招待して白塗りで踊る『PANTHA RHEI』を追悼公演として上演した。

男も女もみんな白塗りにして、階段式のステージを人=蛇が天井にはい上がっていくみたいに踊ってもらった。

輪廻のような、ウィリアム・ブレイクの画のような(笑)。

──1990年代の後半には、『Edge』という作品を発表します。Edgeという言葉自体は多様なイメージがあると思いますが、観る側から言えば、室伏さんの「Edge」は、まさに最初から身体を危ない所=Edgeに置くと言いますか、縁の一番ギリギリの所に身体を置くというようなイメージがあります。

「Edge」は、「境界の危うさ」ということになるのかもしれません。

つまり、自分の身体へ内向すれば内向するほど、むしろ自分の外部性に触れていく。

『常闇形』というテキストを書きましたが、私は最初にミイラを踊った時から、身体の縁とか際(きわ)、隅っこにあるものとか、そういうものに対するこだわりがずっとあって、Edgeという言葉はそこからきています。

──室伏さんはウィーンの「インパルスタンツ」というフェスティバルやアンジェのフランス国立振付センターを始めとして、今までに多くのワークショップを海外でやってきました。そもそも室伏さんの作品は、それ自体が室伏さんの身体でしかあり得ない、他の身体に置き換え不可能なものだと思うのですが、その室伏さんが他の人たちに対してどういったワークショップを行うのかとても興味深いです。

「息(呼吸)」と体の「軸(アクシス)」の交差・交錯がすべて。

要するに、均衡=不均衡なのですが、それは何かといえば、「エッジ」のバランスですよね。

バランスから外れるということを自分の身体で十全に体現するためには、実際にバランスが成立した感覚を知るところから始めないといけない。

しかしそれを持続するのは不可能ですね。

軸に同一化するというのが「死」、つまり「死体」です。

もちろん実際死体ではないから、軸に完全に一致してしまうことはあり得ないけど、身体の中にそういう瞬間があって、その瞬間がある意味の死の模擬、写された時間です。

スレスレです、そのズレが「生命」。

つまり命というのは、その軸から絶えずズレることの反復でもある。

生きて呼吸をしているという感覚は、常に軸からズレる移動の中にあって、その隙き間のプロセスの中に死の時間がたたみ込まれている。

呼吸は絶えず循環しているけど、その刻々に死がたたみ込まれているという、命とは大変パラドクサル(逆説的)で同時的なんです。

「1、2…」と数えられる時間と数えられない時間が平行していて、それが身体の中で両方を生きている。

──そこは難しいところですね。数えられる時間と数えられない時間を両方生きていて、その双方を行ったり来たりしながらダンサーの身体性というものが立ち現れる。……と言われると、普通のダンサーはなかなかそういう感覚は理解できないかもしれませんね。なぜなら、一般的にダンスというのは、数えられるカウントに従って動きの展開を考えたり踊ったりということが圧倒的に多いですから。

だからむしろ、それを舞踏=ダンスと言っていいのですが、(その感覚を言い換えるなら)流れ、生命の「危うさ」と「果敢なさ」ということです。

──それが恐らく、土方が生み出した舞踏が、今に持続している一つのアスペクトであるのかもしれないですね。

ところで室伏さんの闊背筋(かっぱいきん)が極度に発達した猫背は、20年前と比べても今の方が遙かにたくましくみえます。室伏さんがジムに行ってバーベルを持ち上げたりしているなんて光景は想像できません。どんなふうに鍛えているのですか。

うーん…私はいい加減ですよ。

毎朝トレーニングをしてから人に会いに行くという勤勉さからは外れております(笑)。

「特異」と言えば、どの身体もすべて「特異」。

だから、猫背を矯正する方向にはいかない。

猫背のまんまやろうじゃないの。

ケモノの品位というか、雑草の持つエレガンスというか、動物性に対するこだわりがあります。

ある種本能的な速度と強度。

人間は、動物でもあり植物でもあり、そして鉱物でもある。

二足歩行だけではなく片足で四足で、盲目で、猫や犬とも花や石とも交通し混成する、むしろそうして錯乱する、そういう<野蛮で繊細な>時間に対するこだわりがある。

呼吸の話をしましたが、普通に息をしているだけではすまない危うい移動の時があります。

「ヒャッ」とシャックリしたり、寝言を呟きながら不意に窒息する。

実際に四足歩行をしてみる事で、立ってカウントをとってリズムに乗って動いていくようなことではなく、そこから外れてしまった<外>の時間へと向かわせる。

変成する生なのか回帰する生なのか、その感覚を体の資本として、鍛える必要はないけど、反復していく必要はあると思っています。

──そこを土方的に言えば、はぐれてしまった領域を“採集”していくという事ですよね。土方巽は晩年に「衰弱体の採集」ということを言っていましたけど、それがまさに舞踏の舞踏たる所以かもしれない。つまり、カウントされるリズムだけでつくられてきた身体と、そうでない部分を一生懸命すくい上げようとしてきた身体とでは、やっぱり筋肉の付き方から動きの付き方も違ってくるし、表現そのものも違ってきます。

そうですね。

土方さんの頂点はやっぱり「衰弱体」かもしれない。

ダンスは二足でやるというルールに縛られない、むしろそうではなくて、その不可能性から立ち上げるということでしょう。

土方さんは間を外してしまうとか「間腐れ」という言葉も残しているけど、ある種の生産性から逸脱してしまった体、それは不能であったり不可能であったり、いわばインポテントですね。

インポテントなものに何でそれほどこだわったのか、やはりそれは戦争が残したものではないか。

だから、ある種“不能力”というか、不具性に繋がるような共同体を考えていた。

ハイ・レッド・センターの話でも出ましたけど、犯罪性や不良性、社会が一致団結して生産のほうに向かいましょうとなった時にどうしてもそこから外れてしまう過剰なもの、余り、他所がありますよね。

アマノジャクだって、みんながあっち向きならこっち向きと。

そうならば、こっち向いたアマノジャクとは誰なのか。

そういうものが必ず社会にはあるし、それがあってこそなんだ、と思う。

それは単にポリティカルな問題ではないですよね。

──そうはいっても広い意味ではそれはポリティカルな問題でもありますよね。社会というのは百人が百人とも同じ方向を向いているということはありえなくて、その中には、こういう事ができない身体も沢山あるし、全ての人がポジティブに生産性を持っている訳ではない。それに背くような身体もあるし、また、そういうことに参加できない身体もある。衰弱体というのは、そういう領域をすくいあげた上で、それをアートの表現としてどのように再創造していけるのか、ということだと思います。

室伏さんは30年以上にわたり内外で踊り、作品を振付け、ワークショップを行い、舞踏が国際的になるのに大きく貢献してきました。今後について、これだけはまだやり残していると思われていることはありますか。

初心忘るべからず、です。「舞踏」は、神様のためにも日本人のためにも踊るものでもない。

伝統的な美や様式にも帰属しない・帰属できないところから始まった。

私も、踊れない・踊りたくないから踊り始めたようなところがあります。

昔自分が書いたものに、「僕は死のうと思って踊り始めた」というのがありました。

それは、まんざら比喩だけで言ったのではないという思いがあります。

なぜ「木乃伊(ミイラ)」から始めたか、その原点に立ち帰ろうと思います。

子どもの頃に見た水死体が、私のある種の原点なのかもしれません。

踊りの運動性というのは、単に動き回ることではない。

不動の中に運動性がきちんと折りたたまれているわけで、そういうものの原点に帰っていくということでは、絶えず実験なのだと。

それは、踊り続けることだけでなく、踊らないままあの世に行くことでもいいわけです。

やり残したかどうかということで言えば、絶えずやり残しとも言える。

つまり、踊りには始まりも終わりもないんです。

カルロッタ池田 Ikeda Carlotta

カルロッタ・池田は、20年以上前にフランスボルドー市に移住。

性と死、起源回帰、恐怖と暗闇の暗黒を作品テーマとし、精力的に、一線を画すコンテンポラリー・ダンスを主体とした独自のカンパニー「アリアドヌ」を主宰しています。

そして、この作品のために舞台で朗読される脚本を書き下ろしたパスカル・キニャールの作品テーマは、言葉と沈黙、起源、誕生、性と死。

天児牛大 アマガツウシオ Ushio Amagatsu 山海塾 Sankai Juku

天児牛大が、麿赤兒率いる舞踏集団・大駱駝艦から独立して<山海塾>を設立したのが1975年。

たった4人の男性メンバーによってひそやかに立ち上げられたこのカンパニーは、77年に『アマガツ頌』で旗揚げを行い、78年に出世作『金柑少年』を発表。

80年には早くも海を越えてフランスへと飛び立つ。

──山海塾は80年に初めて欧州へと渡り、2年後の82年からは早くもパリ市立劇場との共同製作(コ・プロデュース)が始まります。極東から出てきた若いプライベート・カンパニーに対して、なんと勇気のある破格のオファーを持ちかけるのだろう、と当時は驚かれたのではないでしょうか。

今でも、オファーをいただいた時のことはよく覚えています。

確かあれは81年。

パリ市立劇場のディレクターであるジェラール・ヴィオレット氏とコンサルタントを務める故トーマス・エルドス氏が連れだって、私たちがその時『金柑少年』を上演していたリヨンの劇場を訪れてくれた。

そして『金柑少年』ともう1本新作をやらないか、もちろん新作に関しては共同製作というかたちを取らせてほしい、と依頼してきたのです。

けれど……これは今となっては笑い話でしかないのですが、当時の私はパリ市立劇場のことをそれほどよく知らなかったので「ちょっと考えさせてほしい」とその場ですぐに承諾することを渋った。

後年、ヴィオレット氏には、「うちからの依頼を受けて考えたいと言ったのはおまえが初めてだったよ」と笑われました。

今改めて振り返ってみると、最初の出逢いからここまでパリ市立劇場との共同製作が続くとは思いもしませんでした。

26年で12作、ストレートに言ってすべてが大成功だったとは思いません。

それでも絶えずオファーし続けてくれたヴィオレット氏には心から感謝しています。

声をかけ続けてくれたことにより、拠点のない我々のようなプライベート・カンパニーを支え、育ててくれたように思います。

正直、今の山海塾は、パリ市立劇場をはじめとするフランスの文化基盤に支えられてきたからこそ、存続してこられたように思います。

あくまでも仮の話ですが、私が80年にフランスに渡る決断をせず、そのままずっと日本にい続けていたら、早々に踊りをやめていたかもしれません。

──そのヴィオレット氏が、昨年末に退任されました。代わりにディレクターに就任されたのは演劇畑出身の三十代の若手演出家。今後、山海塾とパリ市立劇場との関係はどのように変容していくのでしょう。

現段階ですでに2010年の春シーズンに新作を発表することは決定しています。

喜ばしいことに新ディレクター、エマニュエル・ドマーシー=モタ氏の下でも、コ・プロデュースの関係性は継続できるように思われます。

ただ、山海塾は別に劇場とフランチャイズ契約を結んでいるわけではありません。

今までも、これからも、先々がどうなっていくかの保証はない。

あるのは毎回新作を発表した時点での、クリエーションの出来映えによって下される、ディレクターの冷静な判断だけです。

そのジャッジにアーティストとの個人的癒着はまったく介在しません。

共同製作の関係が何年続いていようが、新作のクオリティがあまりにも良くなければ、それっきりということになる。

実際に私は、パリ市立劇場から依頼を受けた若いカンパニーが、先方の望んでいるインプレッションある作品を提示できず、その後、声が掛からなくなった例をいくつも知っています。

すべては作品の良し悪しのみの結果論。とても厳しくクリアな世界です。

──判断するディレクターにも重大な責務が伴ってきますね。

そうですね。

だからこそ彼らは、見る、聞く、会うことを非常に重視します。

そしてプロフェッショナルとしての自負をもって、自分の目と耳で判断して、納得のいくものだけをプログラムに組んでいく。

そう考えると、山海塾が82年以後、パリ市立劇場でワールド・プルミエール(世界初演)を続けてこられたことはとても意味のあることだったと思います。

やはりどれほど素晴らしい作品を創ったとしても、ファーイーストで上演される舞台を、欧州のディレクターたちに目にしてもらうことは難しいですから。

定期的にパリで上演して見続けてもらえたからこそ、山海塾はこれだけ世界に活動の場を拡げられたのだと思います。

ちなみにフランスの劇場は、地方であれどこであれ、そのほとんどが税金で賄われています。

ですから半端な作品を上演し続ければ、プログラムを組んでいるディレクターが、観客の矢面に立たされます。

ものを生み出すアーティストがいて、それをジャッジするディレクターがいて、さらにそれを判断する観客がいる。

この国では個々の役割がとても明解。

だからこそ、私自身も他の雑事に惑わされず、自分としてやるべきこと──つまりクリエイターとしてクリエーションに徹底して向き合うこと──に集中していくことができたように思います。

──初の欧州ツアーで最も多く上演された『金柑少年』では、本物の孔雀を抱いたソロが披露されたり、千数百匹のマグロの尾が壁面に打ちつけられたりと、斬新な演出が多用されていました。初めて山海塾を目にした時の、欧州のダンス関係者の反応はいかがでしたか。

当時のフランスの現代舞踊の主流は、15分足らずの小品を並べて連作として見せるというモダンダンス的なもの。

そうした状況下で、突如、ドイツに現れたのが、ピナ・バウシュによるタンツ・テアターでした。

彼女はそれまでのダンス界に全くなかったもの、つまり壮大な舞台美術で空間をつくり、切れ目のない数時間の大作を発表する、という新風を吹き込んだのです。

このような新しい潮流が生まれていた頃だったので、私が80年に初めてナンシー・フェスティバルで取材を受けたときには「あなたのやっていることはタンツ・テアターに近いのか?」という質問を受けました。

確かに山海塾の作品は、舞台美術を使い、空間をデザインし、一本の長時間な作品を提示するという意味ではタンツ・テアターに似た側面があります。

けれど私のダンスへの入り方はやはりピナとは異なる。

私のダンスへの入り口は間違いなく舞踏にある。

そこで、以後、取材でこのような質問を受けた場合には、先達の土方巽さんや大野一雄さんの名前をあげて「私のやっていることは舞踏です」とレスポンスしていくことにしました。

──天児さんのそうした考えや山海塾の活動によって、世界にButohの名が広まっていったにも関わらず、日本ではいっとき「山海塾は舞踏ではない」と言われていた時期もあったとか。

ええ、80年代中頃に、かなり評論家に言われました。

けれど、私は一度たりとも舞踏の看板を下ろさなかった。

なぜなら創作の最初のインプレッションが、先達からの影響で生まれているわけですから。

私はその一点で、自分のやっていることを舞踏と呼んでいいと考えていた。

とはいえ、私は別に土方さんや大野さんの様式を、ただそのままの形で踏襲しようと思っていたわけではありません。

特に80年にフランスに渡って丸1年、日本からの情報が物理的に途絶えたときは、その時間が「自分にとっての舞踏とは何か?」という問いを検証するいい機会になりました。ヨーロッパでの取材では、舞踏総体のことではなく、「あなたにとっての舞踏とは何か?」としばしば質問される。

そうなると個人として咀嚼しきれていないことはこちらも曖昧にしか語れないし、先方にも納得してもらえないのです。

ですから私は、舞踏の先駆者たちが自分たちなりの全く新しい器=舞踏を一からつくり上げていったのと同じように、既存の情報から安易に何かを引用しない方法論…これは創作本来の方法論とも言えると思うのですが、そのような手法を取って「自分なりの舞踏の在り方」を丁寧に考えていきました。

──その「自分なりの舞踏の在り方」とは、どのようなものなのでしょうか。

これは「舞踏の在り方」というより「創作の在り方」を答えることに近くなるかもしれませんが、日本を離れたことで私は、文化における「差違と普遍性」の大切さを強く認識するようになりました。

言語、食文化、生活習慣──ツアー先の街々はこれらのすべてが異なっていて、私はその異なりのシャワーを毎日のように浴び続けた。

そして「差違があるからこそ文化は形成されるのだ」というひとつの確信に至った。

と同時にもう一方で、これとは全く正反対の認識、つまり人には人種も国籍も越えたなんらかの「普遍性がある」という確信も生まれてきました。

この普遍性は、「感情の原型」あるいは「プリミティブな衝動」と言い換えてもいいもの。

壺の文様であれ壁画であれ、岡本太郎さんも取りあげたある種のアーキオロジック(考古学的)な文化には、欧州・南米・アジアと土地は違えども、何らかの共通項がみられる。

また各地で語り継がれている黄泉の国からの再生神話、古代ギリシャの『オルフェとエウリディチェ』や、日本の『イザナギとイザナミ』など、これらの話もディテールこそ異なるものの、大枠はとても似通っている。

「人は自然と向き合ったとき、どうやら似た創作衝動を抱くらしい」──そんな思いがぼんやりと自分のなかで形づくられていきました。

今振り返って考えてみると、このような「普遍性」を身を以て体感できたことが、世界に向けて作品を提示する私の、ある種の後ろ盾というか、勇気づけになっていたように思います。

──そうした「普遍性」に勇気づけられながら、パリ市立劇場との共同製作による、新作を発表され続けます。天から地へと一筋の水と砂が流れ続ける『卵を立てることから―卵熱』(1986)や、全面を砂で覆った床面に13の水盤を配した『遥か彼方からの―ひびき』(1998)など、振り付けのみならず舞台美術の出来映えも素晴らしい作品が生まれました。以前、この劇場に出会ったことにより「床面への意識が変わった」という話をされていたように思うのですが。

ええ、そうです。ギリシャの野外劇場のように客席から舞台面が見下ろせるパリ市立劇場と出会って、私の床面に対する考え方は大きく変わりました。

眼前に広がるパリ市立劇場の床面には、間違いなく、何らかの意志が宿っていた。

以後、私は床面をないがしろにすることなく、美術構成に深く関わるマチエールのひとつとして丁寧に扱うようになっていったのです。

例えば、床一面に薄く砂が敷かれた『時のなかの時―とき』(2005)などを見るとよくわかることですが、山海塾の作品では多くの場合、時間の経過とともに床面が変化していきます。

そして1時間半の踊り手のさまざまな強度をもつ足跡により、床に一枚の絵が完成されてゆく。

今では私はこの絵さえも、自分の舞踏作品の一部だと考えています。

──それを踏まえて、改めてお聞きしますが、天児さんにとっての「舞踏」とはどのような表現なのでしょう。

そう質問された時にはいつも、「私にとっての舞踏とは“重力との対話”です」と答えています。

そしてこの対話はどこの国の人であれ、さほどの差違なく理解できるはず。

なぜなら人には、前述した感情的な普遍性のほかに「身体的な普遍性」があるからです。

例えば「個体発生は系統発生をうながす」という言い方がありますが、人の誕生は、国籍や人種を問わず、みな同じ人類の進化の過程を踏まえています。

魚類から両生類になり、両生類から哺乳類となり、人として陸地を歩くようになる。

我々はみな誕生と共に、この系統発生の路上に等しく身を置くことになるわけです。

また、ある生命が母親の羊水のなかで育まれ、この世に誕生し、1年という時間をかけてゆっくりと立ち上がってゆくプロセス。

これもコーカサイトであれモンゴロイドであれ、人種を越えて同じ過程を辿っていきます。

つまり人は誰であれ一定の身体的な普遍性をたずさえ、誰であれ誕生とともに重力と対峙して立ち上がっていく。

そして私には、この重力との対話こそが、舞踏に欠かせない要素に思えるのです。

──人は誰でも重力と対峙して立ち上がっていくかもしれませんが、誰でも舞踏を踊れるわけではありません。ステージ上での環視に堪える「重力と対話する身体」は、どのようにしてつくられていくのでしょう。

完全にリラックスしている身体というのは寝ている身体ですよね。

私はまずこのもっとも平易な状態から始めて、座る、立つ、という重力と対話する身体へとゆっくりいざなうようにしています。

その際、留意すべきは「最小限の力で」ということ。人の身体は放っておくと、どうしても知っている動きをしてしまう。

下手な意志が働いて身体に無駄なテンションが掛かってしまう。

こうしたテンションをひとつずつ排除していくことによって、重力との素直な対話が可能な身体を構築していくわけです。

例えば人の左右の腕というのは胴体にぶら下がっているわけですから、横になろうとすれば通常はパタンと胴体にくっついてくるはず。

けれどそこに必要のない力が介入してくると、腕が先行する動きになってしまったりする。

これは重力に対する意識が途切れている状態と言えます。

こうなってしまった場合に、余分な力が入っている箇所を丁寧に指摘していくわけです。

イメージとしては重力との対話がうまくできている身体は「立ち上がったときに、身体の中心軸が地球の中心軸に素直に向かっている状態」にあります。

つまり、重力が均等に足裏に伝わり、とても楽な状態にあること。

これが理想型です。

そしてこの直立の基本姿勢から、なるべく腰を深く落として、踵からゆるやかに歩いていく。

どうしても腰の位置が高いと、バレエのソテのように余分な力が入る動きになってしまうので。

我々の場合は西洋舞踊とは逆に、腰を持ち上げるのではなく落とすことによって、ひとつの身体の基本型をかたちづくっているのです。

──テンションについての考え方が西洋の舞踊とは異なるということですね。

そうです。

ほとんどの西洋の踊りは、テンションによってつくられますよね。

片足を上げてホールドしたり、あるフォルムをコントロールしたり。

ムーヴメントの土台に緊張感が据えられている。

しかし、私は、テンションの逆のリラクゼーションにこそ踊りのベースがあると考える。

人は一瞬力を抜くからこそ、右足から左足に重心を移動できるわけで、その重心の移動ができなければ、ひとつたりともステップが踏めない。

つまりリラックスしている状態が基本にあって、その後、どこに、どのように、どの程度のテンションを加えていくか。

その検証を丁寧にこなしていくことによって、私にとっての舞踏が、徐々につかまえられていくのです。

自然と動きはスローになってゆきます。

一度力を抜いた状態から、どのように重力と関わっていくか。

その「意識の糸」を断ち切らないで動こうとすると、自ずと、ジェントルでゆっくりとしたムーヴメントになっていくのです。

舞踏の動きはなぜあれほどスローモーションなのだ、と疑問に思われる方もおられるようですが、私にとってあれは必然。

重力との丁寧な対話を試みようとすると、自然とあのような所作になっていくのです。

──「意識の糸」を保持した上で動くと、自然にゆっくりした動きになるということですね。

そのとおりです。

そして、山海塾の振り付けでは、すべてがこの「意識の糸」を保てるか否かにかかっていると言えます。

これがひとたび失われてしまうと、すべてが単なる運動になってしまう。

例えば踊り手たちはいったん舞台上に上がると、彼らの外側にあるものは、単なる日常空間ではなく、宇宙や水中や海浜など「何らかの設定を表すための外部環境」になります。

つまり光や、音の振動や、空間そのものに、特定の意識をもって触れていくことによって、観客の脳内に、あるバーチャルな時空を映し出してみせるわけです。

さらに、踊り手たちには「自分の内側とのインテンシブな関わり」を切らさないことも求められます。

その刹那に内的に自分が感じていること、それは畏れなのか希望なのか何なのか。

その感情の変化を意識を切らさずに丁寧に追っていくことで、自ずとそれに動きが付随してくるわけです。

要するに山海塾の振り付けでは、常に、意識がフォルムに先行する。

外的な設定や、内的な変化に、意識を集中させていくことによって正しいムーヴメントが生まれてくるわけです。

だからこそ我々の稽古場には、ただフォルムの美しさを確認するための道具である鏡は一枚も置かれません。

──となると踊り手たちの内的意識を導いてくれる外部環境──美術、音楽、衣装などにも、精緻な完成度が求められるわけですね。

仰るように、私にとってはムーヴメントと同様に、照明や音楽や美術も大切な要素になります。

なぜならこれらはすべて、等しく、舞台上に浮かぶ目に見えない「何か」を表出させるための手立てだから。

抽象的な表現になってしまいますが、私は、踊る側と見る側との間には、ひとつのブリッジが浮かぶものと考えています。

そしてそのブリッジの時空に「何か」を具現化させるための要因として、美術や音楽や踊り手たちのムーヴメントはあります。

ですからムーヴメントが作品の「主」であり、音楽や美術が「従」であるということではなく、いわばすべてはその目に見えないブリッジに仕えるための「従」だといえる。

そして毎回のパフォーマンスでは、その「何か」が見えてくることがなにより大切になります。

とはいえ、それが上手くいくときといかないときがあるんですけどね。

──その目に見えない「何か」は、視覚化できないものだからこそ、踊り手たちとどのようにコンセンサスをとっているのか気になります。

そうですね、稽古場で徐々に取れていくという感じでしょうか。

まず私の場合は稽古初日に「今回はこうしたものを目指そうと思っています」という短いレクチャーをすることから始めます。

そして大まかに自分が考えていることを踊り手たちに把握してもらい、その上で、実際に身体を動かす「試みの一」に入っていく。

勝手知ったる山海塾のメンバーたちは、私が「はい、試みの一ね」と言えば、そこから二、三、と自ずと振りが変わっていくことを符丁的に理解してくれています。

そしてあるひとつのコンセンサス、私自身の納得のいく在り方に辿り着くまで、何度でも変化を繰り返し、稽古に集中していきます。

うまくいけば5分ほどの場面が、1日で完成することもあれば、終日稽古をしても、1分も納得のいく動きが生まれてこないこともあります。

それでも山海塾の踊り手たちには、鏡も音楽もない空間で、集中力をきらさずに内面に向かっていける忍耐力が求められます。

これは意識の鍛錬とも言える作業です。

このような丁寧なやりとりにより、徐々にコンセンサスが取られ、動きがフィックスされていきます。

最終的にはストップウォッチで計っても、呼吸と集中によって、音楽がないなかでも30秒と誤差のない踊りができあがってきます。

これ以上タイムが違ってくると、踊っている当人たちが体感的に違和感をもつようになってくるのです。

──2005年には、『金柑少年』で初めてリ・クリエーションに取り組まれました。もともと天児さんが踊られていた4つのソロパートを若手の踊り手たちに分配し、自身は出演されませんでした。なぜこのようなかたちで作品を蘇生させようと思われたのか、また若手の踊り手たちとのコンセンサスはうまくとれたのか、詳しく教えてください。

なぜリ・クリエーションを手がけようと思ったかというと、これは単純に、外部からのオファーがあったからです。

93年のパリ市立劇場での公演を最後に『金柑少年』を封印してからも、「ぜひやってほしい」という依頼を多くの劇場からいただいてきました。

けれど体力的にいって、私が再びこの作品を踊ることは難しい。

そこで若くパワーのある他者の身体に委ねるかたちで、作品を再創造してみることにしたのです。

実際の振り写しの作業に関しては、型を写すのではなく、感情のうごめきを写すことに重点を置きました。その時々の動きのなかで、何を体感し、何を感受しているのか。

そこさえブレなければ、具体的な動きの型に関しては、むしろ、個人差を許容するかたちで作業を進めていきました。

確かに若手の踊り手たちとは、旗揚げメンバーたちほどは、あうんの呼吸でコンセンサスが取れないこともあります。

例えば「沈殿」というと、古いメンバーたちは私がどのような意図でその言葉を使っているかを即座に理解してくれる。

しかし、若手からは「何ですか沈殿って?」「落下と沈殿は違うんですか?」なんて質問が返ってくる。

でもそうした疑問を投げ掛けられることによって、私の方が気付かされることがある。

ああそうか、自分の言葉は符丁化してしまっているんだな、と思わされたことが多くありました。

なので、このリ・クリエーション作業は自分にとっても非常に実りの多い作業でした。

──新作の場合、稽古期間はどれほど与えられているのでしょう。2008年5月にパリ市立劇場で世界初演された、最新作『降りくるもののなかで―とばり』を例に教えてください。

稽古期間はおよそ2カ月。

その間は、すべてのツアー公演を断ちます。

『とばり』では、まず横浜で、市とNPO法人が管理・運営している(公設民営の)稽古場で最初の1カ月を過ごし、それからパリ市立劇場の上階にある、ステージと同サイズの稽古場に移りました。

実尺の空間で稽古ができることは、踊り手たちにとって非常に重要なこと。

なぜなら内的な緊張感を大切にする私の振り付けでは、歩数ひとつが変わるだけで、感情の揺れが微妙に変わってきてしまうからです。

また、パリ市立劇場の場合には、公演直前の1週間はいつでも、実際の劇場をエンプティにして明け渡してくれます。

なので、そこで音楽、照明、美術のすべてについて最終的な試みをしていけます。

26年前から付き合いの続くテクニシャンたちは、「まだこの時点では創作の過程である」という意図を共有してくれているので、仕込みが完了した後でも「あそこの照明はやっぱりこう変えたいのだけど」と言えば「もちろんだよ」と快く応じてくれます。

クリエーションとはそうして直前まで変わってゆくもの。

このことに対し徹底した理解のあるプロフェッショナルな態度に接するたびに、私はいつも、深く感心してしまいます。

──山海塾の場合、実際の踊り手たちが、美術や衣装などのスタッフワークに携わります。これには最初、海外のスタッフたちも戸惑ったのではないでしょうか。

そうですね。

ただこれに関しては、あえて意図的に、山海塾が70年代に活動を始めた時と同じスタイルを踏襲し続けているんです。

なぜなら私は踊り手たちにもある程度「舞台の成り立ち」を理解しておいてもらいたいから。

舞台には、すべての御膳立てが済んだ時点で「はい、踊り手さんどうぞ」という関わり方をしていては見えてこない要素がたくさんあるのです。

例えば小道具ひとつとっても、それを自分の手でつくるのと、人につくってもらうのとでは、その道具に対する態度が異なってきます。

自らの手でつくることにより、そのつくり上げられたものと自分とが舞台上でどのように関わればいいのか、というより具体的な視野が踊り手たちのなかに育まれていくのです。

ただ確かに最初の頃は、そんな我々の姿を見て劇場スタッフたちは驚いていました。

特にアメリカでは、ユニオンで厳しく技術者たちの請け負う仕事が規定されているので、本来なら踊り手は舞台裏の小道具には一切触ることができません。

けれど付き合いが長くなってくると「おまえたちのところは特別だからいいよ」と、彼らも柔軟に対応してくれるようになる。

持続していくことでお互いに胸襟を開く、ということはとてもあるように思います。

──先ほど「稽古場は無音である」と仰いましたが、音楽の創作プロセスについても少し具体的に教えてください。

基本的には、稽古場でムーヴメントを完成させる作業を進めるのと同時に、音楽家との対話作業も行っていきます。

このプロセスは、共に作業する音楽家が誰であるかによって微妙に異なってきます。

例えば加古隆さんの場合は、すでに彼が一度成立させた曲をアレンジする作業になるので、ある意味、西洋古典舞踊のスタイルと同様、踊りのベースに「音のテキスト」がある状態から入っていくことになります。

つまりはじめに音ありきで、すでにそこにある音符のエモーションやポエジーに、自分がどう立ち向かっていけるのかが焦点になるわけです。

この音はピアノから他の楽器に転用することが可能か、ここは小節数を倍に増やすことが可能か。と、ふたりで真摯な話し合いを重ねていくことになります。

YAS-KAZさんの場合は、どのインストゥルメントでいこうか、という視点から話し始めることが多いです。

ここはやっぱり壺タブラだろう、いやもっとテンシブな弦だろう、もう少し電気ヴァイオリンのブルーな色を加えてみようと、とにかくまず楽器の音色そのもので世界を捉えることに集中します。

ただ加古さんにしろ、YAS-KAZさんにしろ、吉川(洋一郎)さんにしろ、最終的なトラックダウンのときには必ず私はスタジオ収録に付き合うようにしています。

そしてスタジオで実際に響いてくる生の音色を身体で感じて、それをどれだけ舞台に反映させていけるかを考える。

私は音楽であれなんであれ、なるべく一緒に作業をしていきたいタチなんです。

それがまた面白いし、勉強にもなりますからね。

──東京の消防会館ホールで出世作『金柑少年』が上演されてから、約30年の月日が経ちました。けれど今でも天児さんの中には、当時と同じように、仲間たちとゼロからつくっていくことを愉しむ感覚があるわけですね。

そうですね、そこは大きくは変わっていないように思います。

でも本当に我々の場合、フランスでの最初の1年がなかったら、これほどカンパニーを持続することはできなかったように思います。

フランスに渡り、そこからのネットワークで、ベルギー、スイス、イタリアなどのエンプレサリオたちに呼ばれていく。

あるいはまた「ル・モンド」に記事が載ることによって立ち位置が変わり、評判が広まっていく。

欧州にしろアメリカにしろ、何か表現したいことがあり、それがなにがしかのものであれば、すぐにそれを支えていく文化的機構が成り立っている。

これは表現する側としては、非常に勇気がもてるし、有り難いことです。

日本でも少しずつ状況が変化してきているとはいえ、やはりここまで若い芸術を支えきるバックボーンは成立していないように思います。

だから残念ながらいまだに才能のある人たちは、海外に出ていってしまう。

この現象について、日本は改めて考えなおすべきだと思います。

やはり商業的でないものも擁護していかなければ、文化がバランスを欠いてしまいますからね。

笠井叡 akira kasai

──笠井さんは、作品を振付ける時、最初から全体のプランをきちんと立てているのですか。

ダンスには、ダンサー主義と作品主義、という考え方があります。

作品のイメージが先にあって、そのイメージに合わせてダンサーを選ぶ。

そういう作品を中心に考える人もいますが、私はダンサーを決めた瞬間にもう作品が出来るというタイプで、紛れもなくダンサー主義です。

自分の思うようにダンサーを使いたいというよりも、出会った時に、この人だったら絶対こうしかならないとハッキリ、直観的に動きがわかる。

私の場合、ダンサーが決まればもう作品の99パーセントは決まったようなものです。

動きを作るというより「振付という水」を注いでいるだけ。

つくっているというより育てている感じです。

──具体的にどのようなプロセスで振付けるのですか。

まず、ダンサーの匂いを嗅ぎます。

「酸っぱい匂い」や「甘い匂い」など、それぞれ匂いがあって、それが面白い。

それに合った動きは直感的に向こうから来ます。

それと、私は絵画的というより音楽的な性向があるので、音楽を聞くと自然に動きが出てきます。

ダンサーにはできるだけイメージや言葉を与えずに、形だけを厳密にやってもらいます。

なぜならイメージに流されず、イメージが入る余地をなくすことで、振付の力が出るからです。手はここ、指はこう、頭はこう、と目に見える形を細かく厳密に、ほぼ振り写しで動いてもらいます。

振付の時は、例えグラハム・テクニックを持っている人であろうと、バリバリのバレエダンサーであろうと、その人が持っている技術は無視します。

なぜなら今までやったことがない動きの方が面白くなるからです。

ちなみに『ハヤサスラヒメ』では、7月から天使館と大駱駝艦で別々にパート稽古を始め、8月に合体、11月にはオイリュトミーのメンバーも加わって全体稽古をはじめました。

大駱駝艦の皆さんも普段やらない動きを、一生懸命練習してくれました。

──ダンサー主義という言い方もありますが、笠井さんの振付には、作品主義に通じる“意志”というか、作品の構造、作品の世界をしっかりと意識した方向性をいつももっているように感じます。

確かに、自分の中に一種のフレームみたいなものがあって、ダンサーから出てきた動きをその全体像に当てていくという部分はあります。

──笠井さんの中での舞踏史は、土方巽と大野一雄という舞踏を代表する二人の影響から始まっていると思いますが、二人の巨匠に対する距離の取り方は微妙に違います。大野一雄に対しては“師匠”という感じで、何かもう抱かれるような関係。一方土方に対しては、様々なインスピレーションや刺激を受けながらも、ある距離を置いていたような感じがあります。

私は舞踊史において、土方さんは一番革命的なことをやった人だと思っています。

舞踊のコレオグラフィーの中に、初めて障害者の動きを入れ、舞台作品として成立させた。

それはダンスの中で、良い動きとか悪い動き、あるいは美しい動きといった考え方が消滅するということです。

つまり、ダンスに良い動きも悪い動きもないとすれば、人間は何をもって身体を鍛錬し、動きの練習をするのか、根源的なところに戻されます。

土方巽はそういう意味でダンスを根源に戻した、と私は思っています。

ただ、私と土方さんは180度ものの感じ方や捉え方が違うところがありました。

土方さんはダンスをつくる上では、どこまでも唯物論的な姿勢を貫いた人だと思うのです。

つまり、精神は永遠で物質は儚いではなくて、物質こそ永遠で精神は消滅する、といった…。

しかし「もの」しか世界に存在しないという感じでは、私にはとてもダンスはつくれません。

そういう意味で、私は土方さんとは違う方向を探り続けた、ということはあります。

──土方の発想の本質が唯物論的なもので、それに違和感を覚えたということですね。昔、笠井さんから聞いた話の中に、お母さんが教会で弾くオルガンに合わせて踊ったというエピソードがあり、すごく印象的でした。笠井さんの中にはキリスト教的なものの影響があったのですか。

はい。母も銀行家だった母方の祖父も、バリバリのクリスチャンでしたから。

私が育ったのはいわゆる大正モダニズムの家庭でした。

うちは三重県のほうですが、要するに教養主義で山の手的とでもいうのでしょうか。

例えば海外の演奏家が来ると、うちに泊まったりするような家庭でした。

祖父は英語が得意で、文化人の通訳みたいなこともしていて…。

そうした環境の中で否応なく受け取ってしまった育ち方の影響は、確かあると思います。

土方さんの方は、「俺は、東北のソバ屋の息子だよ、酒もってこい!」という中で育ったと言っています。

本当の生い立ちは違いますが…、彼の東北や唯物論の出し方はそういう「フリをする」ところから出ています。

私から見れば、土方さんは非常にヨーロッパ的な異端だと思います。

ジャン・ジュネやアルトーに非常に影響を受けていて、本当は日本的な素朴さなどあまり好きじゃない。

最初は文学で立とうか、ダンスをやろうか、相当悩んだと思います。

だから土方さんの書く文章は、日本語で書かれたシュールレアリスムの最高級のもので、特に『病める舞姫』などは誰にも真似できない。

言葉をオブジェにして、あそこまで日本的な何かを表した人というのはいないと思います。

─では、笠井さんにとって、敬虔なクリスチャンである大野一雄という存在の方がむしろ親和性があったということですか。大野一雄は心の世界が身体を引っ張っていくというか、魂に対する非常に強い信仰があります。そんな共通性が笠井さんと大野さんの強い結び付きをつくっていったのかな、という感じもします。

私がソロで即興的に動くと、「笠井さんって大野さんみたいだねえ」と言われることがあります。

魂の力が内側から身体を動かしていくというような点では、やっぱり大野一雄先生の下で3年の修行をしたということはすごく大きくて、何らかの意味で、いまだにその影響はあると思います。

反対に振付は土方さんから学びました。

学んだといっても、それは師と弟子という感じではないですが。

『バラ色ダンスー澁澤さんの家のほうへ』と『性愛恩懲学指南図絵─トマト』という作品で、土方さんが私を振付けたのですが、その時の土方さんの振付けの仕方というのが、多分、私の振付の原点になっていると思います。

それは具体的には、振付のための準備をしないということです。

事前に一切決めず、ダンサーと二人になった時に、その二人の間で出てくるものを直観的に受け取り、考えずにまず先に身体を動かしていく、という振付けの仕方です。

清水の舞台から飛び降りるみたいに、その時初めてやったことを提出する。

振付というのは、生ものを料理してお客さんに出すみたいな、手際良さが大事です。

魚を置いたらタンタンタンと切って、パッパッパッと置いていく。

ここがこうだからああだとか、あんまり考えてやるものじゃない。

その辺の、土方さんの振付のタイミングといったものが結構身体に染み付いていますね。

だから私も人を振付ける時は、そういう「料理人の手早さ」みたいなものを、まず持ってくるということがあります。

──笠井さんの振付の方法論の原点が60年代の土方にあるというのは、すごく興味深い。

ただ、土方が大野一雄と根本的に違うのは、そういう生ものを人前に出す時に、土方なりの策略というか戦略というものがあったのではないでしょうか。その集大成として出来たのが『四季のための二十七晩』という作品で、そこでは生ものをバンバンバンと出すというより、舞踏をひとつの「様式」として提示したように思います。

ところで、笠井さんは71年に自ら天使館を創設しますが、どういうきっかけだったのですか。当時は、麿さんは大駱駝艦を設立し、土方は『四季のための二十七晩』という作品を創るなど、舞踏というものがひとつの形を成してきた時期でした。しかし、笠井さんはそういう流れから離れるように、舞踏であるなしに関係なく、ダンスを思考し、自分の表現に向き合うために天使館をつくったように思えます。

土方さんが『肉体の叛乱』というソロの会をやった時に、生意気にも、雑誌で否定的な論評をしたんです。そうしたら土方さんは怒るどころか呆れて、「笠井、あれはもういいよ、わかった、あれでいいから」と…。

私が思うに、土方の集大成はソロの『肉体の叛乱』ではなく、むしろ『四季のための二十七晩』などの振付作品です。

60年代に彼がずっとやってきたのは、人を振付けて作品を創ってきたことです。

「DANCE EXPERIENCEの会」にしても『あんま』にしても、私が出た『トマト』にしてもそうです。

土方さんのダンスの素晴らしさというのは、緻密な構成の中での振付にあります。

ソロの会というのは後にも先にもあの1回しかなくて、「笠井の真似して俺も1回やってみる」と言ってつくった、そういうノリの作品でした。

だから、批判ではなくて、『肉体の叛乱』はひとつの試みとしては面白いけれど、土方巽のエッセンスがあったとはとても思えない、という意味のことを書いた。

ちょっと生意気でしたけど(笑)。

──批判じゃないと言うけど、誰が見ても批判でしたよ(笑)。土方よりずっと若い人が、あれだけハッキリ言ったのだから、当時の人は誰もがビックリしたと思います。

生意気でしたけれど、大野さんに対してもイマジネーションのつくり方について、「違う」とハッキリと言いました。

大野さんというのは、イマジネーションを形成しない限り絶対動かないんです。

イマジネーションをギューッと絞って滴り落ちてくる数滴のエッセンスがあれば踊れる、という人です。

けれどそのイメージは、私にはあまりに個人的でついていけないので、もっと誰にでも共有できる、客観的なイマジネーションみたいなもので踊りをつくります、と申し上げた。

例えば、手のひらにコオロギを持って、ハッ、これは私のお母さん…と。

これはすごくよくわかるけれども、それは大野先生にとっての私のお母さんであって、そのイメージはあまりに極私的すぎる、と言ってしまった。

すると大野先生は、「イマジネーションというものは私的なものであって、客観的なイメージなんてないよ」と、困った顔をされました。

同じように、歌人の塚本邦雄さんが著書の短歌論の中で、「どこまでもイマジネーションは極々私的なものなのだ」と言っていますが、同時に「短歌の定型には客観性がある」と述べています。

私は、五七五七七という客観的なひとつの様式が短歌に存在するように、イマジネーションの中にある種の客観性が欲しい、と大野さんに言ったわけです。

でも大野さんにそんなことを言ったって、絶対にわからない。

困ったなあって顔をされていました。

それでまあ、両方に対してそんなことをしてしまったものですから、お二人ともに段々と距離ができてしまった。

何が舞踏だと思う反面、舞踏という言葉は俺が作った言葉だ、という誇りというのか矜持もあって、天使館をはじめたわけです。

──何を目指して天使館をつくったのですか。

それは本当に難しいところで、いまだに一概に言えません。

政治的な意味では、その当時の、例えば赤軍のような政治思想よりももっとラディカルなものを自分は求めていたと思います。

つまり、社会的な権力や中心になるものを一切認めないで成り立つような社会という夢想ですよね。

要するに精神のアナーキズムと肉体のヒエラルキーを作ろうと思ったのです。

暗黒舞踏がどうこうとか、モダンダンスがどうのとかではなくて、全てのものから隔絶された、ある種の…理想主義を求めたわけです。

政治思想や宗教思想よりも、ダンスのほうがもっと根源に迫れるだろうという思いもありました。

──天使館の方法論というのはどういうものだったのですか。

たった1つの方法論は、「踊りを教えない」ということでした。

私が教えてしまえばまた1つの中心が出来てしまいます。

そうではなく、勝手にやりたいことやる。中心というものを一切持たないアナーキーな文化活動の場を7年間提供しました。

土方さんや大野先生に啖呵を切って天使館をつくった手前、私がやれることと言えば、場を提供することだけでした。

ゼロから何かが生まれてほしかった。

ですから土方さんはこうしていた、大野さんはこうだった、なんて教えるつもりは全く無かった。

時代の風を受けて、踊りたい人たちが自由に踊れる場を提供したいという思いだけでした。

その中で育ったのが、山田せつ子や山崎広太、大森政秀などです。

当時そういう自由な空間を必要としていた人は沢山いたと思います。

──1970年代の日本のダンス界において、天使館という自由な創造の場が数年も持続していたということは、ほんとうに驚くべきことだと思いますし、類例の無い、ダンスの空間だったと思います。それまでのモダンダンスの流れから見ても、あるいは60年代前半からの舞踏の流れから見ても全く違う、ひとつの新しい空間だったのではないでしょうか。それなのに、70年代末にそれをすっかり閉めてしまって、家族全員でドイツに移住してしまったのはなぜですか。シュタイナー思想やドイツ哲学を勉強するためですか。

ほんと、悪いなあ、と思っています(笑)。

アナーキズムだとかヒエラルキーだとか言っておいて、ある日突然捨てた。

みんな怒っていますよ。

私は別にシュタイナーを極めるとかドイツ哲学うんぬんじゃなくて、結局、日本人がまだ誰も触れたことがない、ヨーロッパ文化の根幹にある「核」を知りたかっただけです。

では、その核は一体何かというと…難しいのですが、ヨーロッパ文化は哲学も文学も二元論ですけれど、本当に深いところでは、完全に分割した後に、それを合体させる方法論をはっきり持っているのです。

例えばそれがベートーヴェンの第4楽章で、ここでは光と闇が一体になっています。

ヨーロッパの凄さというのは、1回水と油のように人間をバシンとまっぷたつに割った後、原爆のようにそれをぶつけて、もの凄いエネルギーを出すところにある。

このエネルギーのつくり方を、日本人は知りません。

日本人は最初から一元論で、天も地も、男も女も一体で流れてきてしまっているからです。

光と闇や酸素と水素をきちっと割って、それをもう一度ぶつけた時の、原子爆弾じゃないけれど、こういうエネルギーというものが、ダンスの中に私は欲しいと思いました。

──笠井さんは、そういうデカルト以来ヨーロッパに続いていた心身の二元論を超えたところに、ある種の見えにくいヨーロッパ文化の根源みたいなものがあると思ったのですね。

そうなのです。

そのひとつがルドルフ・シュタイナーでした。

デカルトの二元論から出られないヨーロッパ人の悲劇と、それをぶつけたような作品を作るベートーヴェンやモーツァルト、シュタイナーといった人たち。

天使館の人たちをみんな捨ててドイツに行ったのは、それを自分の身体の中に確かめたい、という欲求からだったと思います。

──結局、ドイツにいた6年間に得た一番大きなものは何でしたか。二元論的なものを超える、根源的な何かには結局出合えたわけですか。

ドイツに行った頃、私は言葉の力をまだ、見くびっていたような気がします。

言葉の一番根源的な力というのは、例えば「海」と言った時には、その言葉は「海」という意味ではなく、「海そのものを創造する」ことができるということです。

要するに人間の身体の中に「外界」全てがあって、それが言葉を通して生み出されていく。

その言葉の力がリアルに感じられるようになったことじゃないかと思います。

それが概念の中に目覚めるということではないでしょうか。

──けれどドイツに行かなくても、土方巽の『病める舞姫』や笠井さんの『天使論』などを読むと、言葉が身体に働きかけるある種の触媒としての作用、言葉が内包しているある種のケミカルな作用というのは既にそこにあったと思うのですが。

確かに、以前から言葉がものを生み出す力があるという、非常にリアルな経験はありました。

でも、これはどこまでも自分の経験領域にすぎない。

人間と周りのものが一元的に結び付いているというような汎神論的な、あるいは神秘論的な融合の世界は、体験の領域としてはあるのですが、やはりそれを言語化して説明したいという願望がありました。

言語化できれば、人にきちんと伝達できます。

──ドイツから帰国したのが86年、そして『セラフィータ』で本格的に日本のダンス界に復帰するのが94年です。その間の7年のブランクはどうしていたのですか。80年代後半のいつのことだったか、笠井さんが池袋のスタジオ200でシュタイナー思想とオイリュトミーについて熱っぽく議論し、オイリュトミーを実演するのに参加したことがありますが。

帰国してからは、人智学ばかりやっていました。

スタジオ200でも人智学的な共同体という、やや仲間内の人たちに向かって話していました。

浸っていたわけじゃないけど、それしか日本との接点はなくて、自分が日本人であるという感じが持てず、どこか異邦人的な部分が強かったのです。

それはひとつには、バブルのせいです。

帰ってきた時は社会全体がバブルに浮かれていて、私はほとんど鬱病に近かった。

そのような空気の中で、作品を発表しようなんてとても思えなかったし、人の踊りを観たいとも全く思わなかった。

結局、ドイツからも含めると15年間、社会生活をしていませんでした。

そういう意味で、いわゆる社会的な活動を始めたというのは、94年の『セラフィータ』以降だと思います。

──長い、長いブランクの後、94年に日本のダンス界に復帰します。そう決心したのは、何がそうさせたのですか。

ドイツにいた時の7年間を、家族が5人いて何の生活費を稼ぐこともなく生活していけたのは、1つの共同体的な地盤に支えられていたからです。

日本に帰っても、バブル社会の中で自分の居場所が無く、結局、閉じた中で活動するしかなかった。

ですが、文化活動というのは特定の共同体の中だけで成立するものでは絶対に無いので、やはりちゃんと社会に出て行かなければいけないと決意したわけです。

もう1回外に出よう、それが『セラフィータ』になった。

──現在の天使館はどういうことを念頭に置いて活動していますか。

ドイツに行く前の天使館と共通している部分は、組織ではない、というところですね。

アナーキーな自由な空気を持ちながら、しかし身体づくりを徹底的にやる。

オイリュトミーもその1つです。

人間には基本的に持っている4つの身体があります。

受胎前、胎児の身体、母国語を吸収している時の幼児の身体、それから大人の身体の4つです。

大人の身体と言葉を吸収することによって身体をつくっていく3歳児までの身体は全然違います。

また胎児の身体というのが本当に凄い。

それと同じような意味で、死者の身体。

イメージではなくて、死者にも死者の身体がある。

そうした身体を結び付けるというのが、天使館の身体づくりの基本になっています。

具体的には、例えば、身体を動かしながら、日本語を朗読して、それを一生懸命聞く練習をしています。

単純に、まず一生懸命聞く。

それから、母音、子音の発声の仕方、例えば「あ」は喉の奥のほうで発声するし、「う」は唇の線が「うー」となるし、「え」は舌を使うとか、細かく1つ1つの発声を全部やり直します。

オイリュトミー的な技法を用い、言葉の響きを全身で、動きの中で聞く。

普通は3歳まではまだ記憶が形成されず、その時期に母国語を獲得します。

「記憶を持つ前の身体」。そこに戻すためにそのような練習をするわけです。

─フランスのアンジェで1カ月ほど、ダンサーを指導されたそうですが、4つの身体のこと以外にどういったことを教えたのでしょうか。

もの凄く簡単なことです。

身体が街角でどう変わるかなど、身体感覚の練習です。

身体に関する感覚を再認識する作業ですね。

身体の鍛え方には2種類あって、1つは一生懸命バーベルを上げ、腕立て伏せをするなどトレーニングによって身体を作る方法。

もうひとつは、気が付く、という身体のつくり方です。

こちらの方が変わり方の大きい場合があります。

「識る」ということは、凄く身体が変化するのです。

──言葉の意図的な働きかけにより身体が変わるということがあるのでしょうか。

言葉の意味を理解するのではなくて、言葉の力を生かし、イマジネーションとして使えれば、身体は変わります。

言葉によって身体の持っている根源的なものを喚起するというのは、土方さんと共通した部分です。

大野さんはイマジネーションの力でダンスをつくりましたが、それができるかできないかというのは、ダンスの1つの分岐点ですね。

──「花粉革命」では何カ国も行かれていますが、そこでいろんな身体に出会ったことで身体や振付に影響がありましたか。

例えばニューヨークとフランスという異なった場で振付ける場合もそうですが、その作品をどの国で上演するか、という違いは凄く大きいのです。

観客によって、その見え方が全然違うからです。

例えば、ドイツでつくって発表した『Das Schinkiro』は、出演者の国籍が全部違いました。

その違いからくる振付が自然と出てきますが、それを見るドイツ人は必ずしも国籍の違いは見ません。

日本だと国籍の違いに目がいきますが、ヨーロッパの人は全然見ない。

そこで何が為されているかのほうが重要であって、逆に国籍など問題にしたら、むしろおかしいという感じになってしまう。

男と女の違いも同じです。

ドイツの更衣室では、男女が全員裸になって普通に会話しています。

ダンサーをジェンダーや国籍、世代の差などで見ないといったグローバリズム、要するに、徹底的に素材として見るという見方です。

今の作品の傾向として、個々の差異や個性的なものをグローバルな文化の中で、もっと大切にしようとして造る場合と、むしろ素材として冷たく扱う場合という、2つの違いを凄く感じますね。

2000年の頃、グローバリズムがダンスの中に入り始めた頃は、日本人にとってジェンダーや国籍を超えた物凄く抽象的なダンスが、先鋭的で新鮮に思えた時代が確かにありました。

それでフォーサイスの初期の作品などに刺激を受けたこともあります。

でも作品をつくるとなると、私はダンサーを素材としてはどうしても見られなくて、どういうダンサーか、この人は男なのか、女なのか、国籍はどこで、どういうふうに育ってきたのだろうか、といったことを丁寧に知りたいと思うのです。

でもそんなものを全部取っ払って、抽象的な1つのダンサーという方向で作品をつくったらどうなるのかなと、ふと思ったりもしますが。

──現代作曲家や現代美術家など他分野のアーティストとの共同作業に関して、これから考えていることはありますか。今までそれが少なかった理由は?

おそらく、私は音楽的イメージが強い反面、絵画的、物質的なイメージが弱いので、これまでは高橋悠治など音楽家との共演が多かったのは事実です。

ただ、機会があれば現代美術家ともやってみたいと思います。

実はドイツの作家アンゼルム・キーファーと自分のダンスを組み合わせたいという思いはずっとありました。

キーファーは、タブローを超えて、素材そのものにある見方を与えることによって素材自体を変質させるような作家です。

彼はどこかの工場をそのまま作品にしたり、掘った穴を作品にしたりしていましたから、キーファーの持ってくるオブジェなどとやってみたらどうなるかという興味があります。

他には、松井冬子という日本画家に舞台美術をやってもらいたいですね。

松井さんは幽霊を画いていますが、画いているのではなく、幽霊になっているような…。

日本画でありながら非常に新しいという感じがしますね。

──その他、これから新たにやってみたいことがありますか。

漠然とですが、『ハヤサスラヒメ』を女性だけで造ったらどうなるのだろうか、と考えています。

というのは、私はダンサー主義ですから、男性の身体と女性の身体は全く違うので、作品をつくる上ではそこはかなり意識しています。

『ハヤサスラヒメ』は男性だということをハッキリ意識して作られた作品なので、次はあれを女性でやったらどのような作品になるのか、ひとつの課題になっています。

麿赤兒 MARO AKAJI

舞踏集団・大駱駝艦の主宰者、麿赤兒

全ての作品に通じるのは、生き物って、愛おしいなという気持ちですね。

環境が変わることによって進化する部分はありますからね。

例えば、椅子に座って生活する人はしゃがめないとか。

でも、太陽をじーっと眺める人はいないわけで、同じようにまぶしく感じ、顔を覆ったり目をそらしたりする。

プリミティブなものはそうそう変わりません。

ただ、舞踏では土方巽さんが昭和の日本の身体を、特権的なものとして世に問うたところがあって、がに股一つとっても、世界中に農民が多いから通底するものがあったわけだけれども、いつまでもブランドだけでやっていられない。

老舗としてそれは置くけれども、包み紙はもっと色々変えたいし(笑)、それでも舞踏的であるとはどういうことか、問いかけの時期に来ているとも思うね。

絵描きが字を書いたら、その字も絵でなくてはならないのと同じで、モダンダンスだろう、コンテンポラリーダンスだろう…と色々な言い方をしてもなお、舞踏であるということだね。

単なる肉体ではなく、生物のすべてを背負うということは、確かに舞踏的ですね。

そういうことを、ほかではあまり言わないからな。

近いところではお父さん、お母さんを背負っているし、もっと歴史全体を背負っているとも言える。

舞踊手たちにはそういう立ち方であってほしいと思います。

ニーチェを意識して書いたわけではないけれど、西洋もまた枯渇しているというのは確かに言えると思うんだよ。

若いころは「すべてがわかる」「これで平和になる」という思想がほしかったけれど、70歳を目前に、最近とくに、それは無理なんだと実感するね。

幾ら考えてもわからないものはわからないから、自分はどちらかというと、仏教の色即是空、悪即善といった考え方のほうがしっくり来ます。

In:自己否定という言葉が盛んに使われていた時代に、土方さんの舞踏を見るとちょっと暗く追い詰められた気持になったのが、大駱駝艦はパーッと目の前が明るく開けている感じでした。

土方さんは15歳上で、僕、兄貴分だと思っているんですけどね。

土方さんの原体験は戦前、戦中、命ギリギリ時代、僕は戦後でそのへんに大きな違いがあるんですね。

実際たいへんな時代で、敗戦で突然、教科書が真っ黒に塗られたという、そのようにドラスチックな価値転換のショックみたいなものが土方さんにもあって、だから世界に対する、大変な不信感がありますよね。

そういう意味では僕の場合は戦争が終わって、関西のほうだからそんなに食い物にも困らないし、どっちかというと戦後の民主主義が開けた幻想みたいな。

そこにどっぷりつかってみんな仲良く、貧乏でもなにか希望みたいなものがあった。

土方さんの世代の人には世界の構造や人間へ不信感というようなものは、つきまとうでしょうね。

人間のやっていることなんて簡単にひっくり返っちゃうんだという、そこにある種の虚無的なものがかなり入ってね。

僕もどちらかというと別の意味で虚無的なんですけど(笑)、暗いのと明るいの、みたいなのはある。

In:存在自体を否定するというようなところがあったのが、土方さんの舞踏。

そうですね、それと同時にフランス、ヨーロッパから入ってきた実存主義的思考。

それと、誰も信用できねえみたいなのとのせめぎあいがあって。

そこから常にアンチ・カルチャー、アンダーグラウンド的な傾向が土方さんたち、寺山さんや澁澤さんの世代はあったと思う。

人間のやってることのあやふやさみたいなものに対してはガツンときたんでしょうね、僕もそういうものは受けついでいますよね。

何が人間を簡単に変えてしまうのか、という…。

そういう戦前、戦中の先輩たちの不信とか疑念とかが、ちょうど僕らのところで変な花の開き方をした、というのはありますね。In:土方さんは秋田のかたですよね、麿さんは奈良で。時代や風土的屈折度は僕のほうは少ないですから、どっちかというと笑っちゃうほうなんですよ、なんぼのもんじゃ、みたいな、ね(笑)。

In:どんな少年でいらしたんですか。

物心つく頃には奈良の田舎ですからね、飛鳥時代がかつてあって今やペンペン草が生えているところに家があるわけで、そこでそのペンペン草に小便引っかけているみたいな(笑)。

のん気なものでした。In:そういうのん気な暮らしのなかで、どういうところから演劇に惹かれたんですか。

それは僕自身のちょっと特殊な環境でいわゆる戦災孤児ってやつですね。

ま、なんにでもなることができるのが演劇だからという幻想でね、フィクションのなかでのひとつの家族、疑似家族を構成したりしてね。

親が戦争で死んだとか肺病で死んだとか、そういうわけありの連中ばかりが集まってくる。

片親しかいないとか僕みたいに両親がいないとか。

どっちが不幸一番かみたいな(笑)。実はそういうことが不幸かどうかってことはよくわかってはいないですが、同病相憐れむみたいな感じで、楽しんでいたんじゃないでしょうかね。

そうそう。仮定の親父や仮定の母親をつくってみたり、なんか追体験をしようということはやっていましたよね。

本当の母親、本当の父親というものとの対し方がわからない。

ものの本で追体験して、ああ、そういうことなのかな、と。

しかしそんなものは実感したこともない、という喪失感というものもあって。

In:その延長で早稲田の演劇にお入りになったんですか。

それは口実で、やっぱり田舎はごちゃごちゃしてますから、そういうよどんだ所から抜け出だそうみたいに、勝手に思っているだけなんですけどね。

もともとはよそ者ですから、ほんとは石川県の金沢のほうに両親が生まれたんで北陸系なんです。

それがなんらかの関係で三重県の津に移り、小学5年から奈良に移っていった、と。

ですからどこに行ってもよそ者感覚があるんですね。

吉祥寺にいても、いつもよそ者ですから。

あとはね、開き直り方を覚えましたけどね(笑)。

東京ってのはほとんどよそ者だらけですから。

In:大駱駝艦はどのような経緯で始められたんですか。

唐の状況劇場をやめてぶらぶらしていたんですけど、若いのが集まりだして、毎日酒ばかり飲んでいました。

よく見ているとお互いみんな飢えた顔している、と。何に飢えているのかはそれぞれですが、僕が役者上がりということもあって、何か舞台でやりたいということからきてるんでしょうね。

当時はやめてもまだ唐の戯曲が一番おもしろいとマインドコントロールにかかっていました。

だから唐の戯曲以外のものをやるってことは考えられなかった。

ではどうするか、よし、とにかくこのままゴロゴロやっているのを舞台にもっていこうと考え始めた。

いい音楽かければいいんじゃないかって、そういう発想ですよ。

In:早くから俳優として映画もテレビもいろいろな役で出演なさっていらっしゃいます。

父性の不在が言われ、自殺者が3万人を超えている現代、一番、精力的で若い人をひっぱっていく大人の男性が自信をなくしているともいえます。

そういうときに、父親の役でなくてもそこに父を感じさせる麿赤兒という存在に、演出家も映画監督はもちろん若い人も実際の父親世代も、父親のイメージを重ねているんじゃないでしょうか。

一番いやなんですけどね、父性っていわれるのが。

俺はおまえの父親じゃねえって(笑)。

ま、それは年のせいでしょうね(笑)。

In:ご自身は、映画やテレビの役を楽しんでいらっしゃるんですか。

年寄りの振りしたり、だんだん自然にそうなりますね。年寄りいじめんなよとか、馬鹿にすんなよとか、まだ負けないぞ、とか。

馬鹿じゃないのか、俺って(笑)。ふつうのこともしゃべっていますね。それを全部信じているってわけではなくて、遊んでいるかな。

どこか冗談みたいな、嘘っぽいっていうのは自分で感じますよ。

ほんとの父ってどういうのって。どうあるべきか、って考えたこともないですし。

In:映画やテレビのお仕事なさって、戻るところ、ベースはやはり舞踏ですか?そりゃ長年やってて、中毒みたいなもんだから(笑)。

止められねえ、抜けられねえ、みたいな。

中毒の苦しさでもあるし、中毒の恍惚でもありますからね。

あとはもうどういうふうに踊りを自分に近づけるのか、踊りというものに自分が近づくのかわからないものがありましてね。踊りってどこかにあるのか、ってね、自問自答はしてますけれど。

そこが土方のを踏襲している、と。存在自体が舞踏だ、とかね。

そういうむちゃくちゃな論理というのはフィクションといえばフィクションで、絵描きは絵描かなきゃ絵描きじゃねえけど踊り手は立っていること自体、呼吸していること自体が踊り手だというふうな、かなりぶっきらぼうな発想がどこかから出てきちゃったんですね。

In:もう長い間、若い人にワークショップで教えてらっしゃいますが、麿先生は「この世に生まれ入ったこと自体が才能である」とおっしゃっています。

これは一番、自己肯定につながりますよね。

そうですね、ずいぶん投げやりですけどね、あとは自分を救うためでもありましてね。ま、とにかく誰でも、何かいいところがあるだろう、と(笑)。

そうそう、すそ野が広すぎてね。広き門から入れ、あとはその枷(かせ)にね、どんどんはまっていくんですけど。

広ければ広いほど踊りとはなんぞやと狭くなっていく。その枷はある種の刑罰みたいなもので、刑罰をどう自分で解放していくか。

誰でも表現者であるという見方で表現ということを意識すれば、全部表現になる。

ふつうの人でも道を歩いていてくしゃみでもすればおもしろかったり、ちょっと石につまづいている人を、それも表現しているというふうに見える。

そういうところに踊りが転がっているというふうに見えれば、踊りは身近なものでもあるということは、いえますな。

In:身近なところから踊りを発見するということは、逆にいうと大変なことですよね。

そうですね、その「身近」があったからどうするか。

何がどう転んでどういくかということがまずわからないわけですよ。

なにかの拍子にちょっとした偶然と、自分が思っていることがすごくおもしろい方向に行ったりするとか、常にそういう岐路、分かれ道でウロウロしている。

僕はそれが楽しいんですね。

In:何十年も若い人と一緒にいらして、若い人の身体や意識が変わったというようなことをお感じになりますか。

うーん、それほどは感じないですね。

どっちにしても社会に出て企業などの組織で働くことが苦手という意味では、どこかかたわですよ。

じゃ、なにが正常かっていうとわからないですよね。

表現というのは余剰部分で、ただ、その余剰部分が全部、余剰になっちゃって(笑)、こっちがよくわからなくなっちゃっう(笑)ことはある。

あえていうと、若い人はちょっと考えすぎ、頭が先行する。

理解するという意味が、全部インターネットで調べればわかるというふうだったり。簡単にいえば頭でっかちというのは多い。

つま先に脳があるぞと言ったって、「ええっ、つま先に脳がある?」って(笑)。

どんな踊りでもそれなりのメソッド、それなりの拘束というのがあって、その枷でぶつかってみて、身体が目覚めるということはありますよね。

意味より先に先行している動きというのがあるけれど、彼らはその意味を考えようとする。

それも大事なことなんですけど、特にフランスあたりの身体論の功罪ですね。

身体論における身体の在り方とは?って(笑)。

あるんだよ、身体はあるんだよ。そこに論つけてどうする。

でも身体論の臨床例としてあるべきだって(笑)。

臨床例?あいつらはそれを見て分析して考えればいいんだよ、俺たちはやっちまえばいいんだよ、って(笑)。

踊りは知から入りすぎると衰弱に陥る。

もっともっと多様だよ、ということなんですけどね。

In:その多様性こそが舞踏の魅力ですね。そうですね、下手を含めてね。

だから一番下手な人をスターにすることはあります(笑)。

この人みたいにしてみましょう、と。

すると、そこにはそれなりに二十歳ぐらいで頭だけが成長しすぎの凝縮されたおかしさっていうのがあるんですね。

唐十郎的にいうと、特権的肉体、負性ですよ。マイナス的な意味も含めて。

それをパックすればおもしろい踊りっていうことはありますね。

In:艦も若手がいっぱい育っていますが、アドバイスはどのようになさるんですか。

おやじ秘伝のタレみたいな、塩かけたり、醤油かけたりみたいことはやってますけどね、味もどんどん変わっていくでしょう。

我が家伝来のタレ違いのものもある。決して百年続いたタレがうまいとは限らない、臭い場合もあるし(笑)。

そのへんのところはよく見ていないとね。

決して僕の塩梅が正しいとは限らないわけですから。

正しいものなんてないんですよね。うちから出ていったら、発酵の仕方を知っているだろうし、漬け物作るにしても重しのかけかたの違いがあるように、それぞれのぬか床というのがあって、それぞれの味が出ていますよね。

In:艦の中ではどのように過ごしていらしゃるんのですか。

父親じゃねえ、と逃げていますよ。

かんべんしてくれ、と。あとはこの指とまれですから。

それが原点なんですよ。僕は下校拒否症だったんですね。

親がいるやつは家に帰っちゃう。

僕は学校でね、遊ぼう遊ぼうって、ずっと遊んでいたいんだよね、それをごまかして遊びを見つけてね(笑)。

In:今もその延長ですね。そう(笑)。

あとは付加価値でね、顔の皺で先生って言わせたり、先生やめろ、とか。

今度は老人遊びとかね、ちょっと距離をもってね、俺の真似をしてみろ、とかね。

遊んでるんです。

暗黒舞踏 Darkness Butoh

伝統的な暗黒舞踏といえば全身ドーランで白化粧をし、ツンと呼ばれるビキニで動き回るイメージです。

ダンスのような動きに対する型は暗黒舞踏には存在しましせん。

精神的な面でのみ型に近いものが存在し、あとはそれをいかに表現するかはその時、その場所、そしてパートナー次第となります。

また、大地を常に相手と考え、低姿勢での動きも特徴的です。

全て無の状態から想定された状態を想像して、手探りで動き出すのが暗黒舞踏のスタートです。

創造者の1人土方のメソッドは「イマジネーションと身体を結びつける回路の開発」と表現されたそうです。

こうした考えは当時は非常に前衛的でしたが、現在のほぼ全てのコンテンポラリー・ダンスの基礎となっています。

立って体の動きで表現をするダンスに対し、暗黒舞踏は「立ちあがるどころか、体を動かせるようにする所からはじめなくてはいけないダンス」です。

暗黒舞踏はこの世のあらゆる出来事や感情を濃縮して体で表現します。

全ての物事には強弱があり、その強い強弱を体だけで表現したものがあの動きや表情となっています。

「舞踏とは命がけで突っ立つ死体」(土方巽)

「ただ身体を使おうというわけにはいかないんですよ。身体には身体の命があるでしょ。心だって持っている」(土方巽)

肉体と身体

寺山修司

理性主義というものは抑圧的な文明を支えてきたイデーでもあったわけです。

歴史的には言語というのは常に肉体から分離する方向に創られてきたわけだけれども、従来の演劇のなかで肉体がどういう役割を持ってきたかというと肉体は精神との劣性対比でしかとらえられなかったと言えます。

田中泯

ぼくは、美しさ、仕事的にヘアスタイルやファッションですが、政治的・商業的な頭の知識で誰かの複製的なスタイルが苦手なようです。

どこか、遠い場所で、利害により生まれるデザイン、プロダクト。

このようなものに、関心があまりない。

テレビも、地デジ化以来、一度も見ていない。

現代は全てにおいて、複製化され、連続的に伝染されるものだと思います。

笠井叡

ぼくは、感覚的にですが現代において美しいものというものは、どれだけ人の生活や価値観にまで届くエナジーがあるか疑問です。

誰が見ても、美しい、エレガンスですが、遠くから眺める程度のもので、自分とは違う体験まで行かない程度で終わるような気がします。

ダイヤモンドの美しさは、荒々しいマグマから長い年月を経て、その多くを削りだされて、あれだけの美しさを手に入れるものだと思う。

現代において、今までに見たあ事もない、怖いものは見たくないけどどこかで見たい。

みたいなものが、自分の価値観にまで届く「事件」ではないかと思う。

そんな、一見アヴァンギャルドなアナーキイズムめいたものが、洗練され表現された時、驚くほどの輝きを見せる。