細野晴臣 Hosono Haruomi

電子音楽

Pen 2025年1月号

1978年2月、細野晴臣は坂本龍一と高橋幸宏を自宅に招き、 マーティン・デニーの曲をシンセ サイザーによってディスコ調にアレンジする、「エレクトリック・ チャンキー・ディスコ」を新バンドの方向性として示した。YMO 結成の瞬間である。

デニーのカバー「ファイアークラッカー」を収録する1枚目「イエロー・マジック・オーケストラ」 は、電子音楽の先駆けだった。それは既に、十分に先進的だったが、 彼らのサウンドはアルバム1枚ご とにさらなる進化を見せる。2枚 目「ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー」は、イギリスで流行し ていたニューウェイヴの要素を加味し、よりシャープに。ライブアルバムを挟んだ4枚目「増殖」は、 なおいっそうニューウェイヴ色を強める一方で、スネークマンショーのコントとコラボレートした。 そもそも1枚目の時、細野は YMOをインストバンドだと捉えていた。ところが高橋のボーカルを聴き、その考えをあっさりと捨 てた。固定観念にとらわれず、とにかく前へ進み、誰もつくり上げ たことのない音楽を生み出す。それは坂本や高橋も同様に目指して いたことなのだろう。

5枚目「BGM」と6枚目「テクノデリック」は、熱狂的なYMO ブームに疲弊し、メンバー間に緊張関係が走る中でつくられた。最悪な状況だったが、にもかかわらずリズムマシンやサンプラーなど新たに開発された機材が、彼らの 創作意欲に火を付けた。重く内省的で、ミニマルな現代音楽に接近したこれらのアルバムは、その革新性でリスナーを圧倒した。

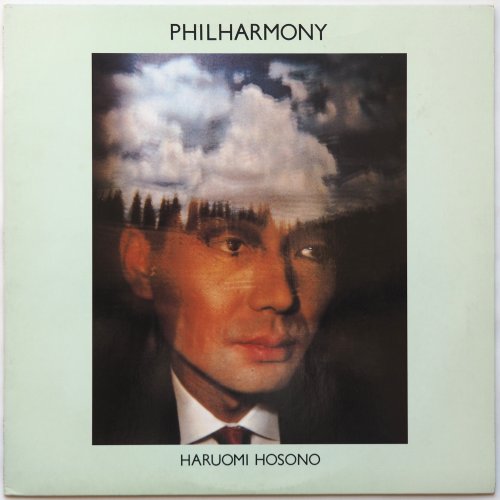

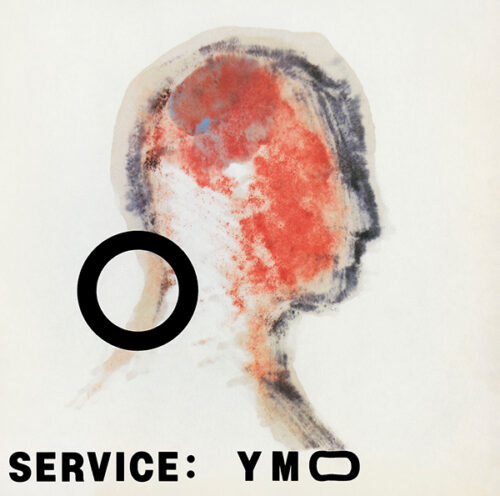

細野のソロ作品「フィルハーモ ニー」も、サンプラーなどを駆使して即興的につくられたアルバムで、細野が高橋と設立したYEN レーベルからリリースされた。パ ンド結成とともにソロ作品の制作を封印してきた細野が、それを解 禁したということは、ほとんどバ ンドの終結宣言に近かったのかもしれない。実際、松本隆作詞のテクノ歌謡「君に、胸キュン。」な どを収録した、YMOの7枚目「洋気なぼくら」には1枚目の面影などなく、狂い咲きのような気配すら漂っていた。83年10月、彼らは 散開を表明。8枚目「サーヴ ィス」が第1期YMOの最後のスタジオアルバムになった。

細野と坂本、高橋の3人は、そ の後も30年のYMO再生や、2002年始動のスケッチ・ショウを 通した活動で顔を合わせ、年からは再びYMOを名乗って活動し た。ライブを中心としたこの時期の演奏で、彼らが追求したのは、 かつての電子音楽からコンピューターを一掃した、新しいテクノサ ウンド。それはやはり、過去のイ メージにとらわれることなく、ひたすら前へ進もうとする、YMOらしい音楽との向き合い方だったといえる。

1978年

YMO

アルファミュージック/ソニーミュージックレーベルズ

画期的なサウンドを実現した1枚目は、実はセールス的に不調だった。火が付くのはワールドツアーを経て。

細野晴臣

1982年

アルファミュージック/ソニー・ミュージックレーベルズ

細野のソロ作品の中でも海外で人気の高い一作。代表曲「スポーツマン」はその後のカントリーなどにアレンジ。

アンビエント

YMO散開後の細野晴臣は、商業的な音楽とは距離を置こうとした。というのも、YMOブームの狂騒とそれに伴う音楽ビジネスの肥大が、彼を消耗させたからだ。

細野の精神を癒やしたのは、ち ょうどその頃に聴き出したアンビ エントミュージックだった。美術家の横尾忠則に教えられ、プライ アン・イーノによるアンビエント の世界と出合った細野は、そこに安息を見出した。アンビエントはしばしば”環境音楽”と訳される。

自然などの環境と溶け合い、都市の喧騒から離れることのできる、その静かで穏やかなサウンドは、 1980年代中盤以降の彼のクリエイティビティを、そして生き方を決定的に変えた。

細野の最初のアンビエント作品 は、カセットブックのかたちで刊 行された「花に水」だ。そしてア ンビエントをリスナーとして次々 に聴くうち、自然や地球に対する新たな意識を発された彼は、環 境音楽ならぬ「観光音楽、という コンセプトを提唱する。「コインシデンタル・ミュージック」に始まる、アンビエント色の濃い一連 の作品は、彼によって観光音楽 シリーズ」と名付けられた。

音楽を通して日本や世界各地を 旅する、そんな観光音楽の集大成 となったのが「オムニ・サイト シーイング』である。このソロ作品は、民謡「江差追分」の発祥地である北海道江差から、中東、パリ、そして古代のインカ帝国など、 時空をまたにかけた音楽の旅を聴く人に提供し、果ては「銀河鉄道の夜」の理想郷であるイーハトーブのプリオシン海岸へ到着する。 細野はアンビエントのもたらす静けさや心地よさを海にたとえ 90年代に入って以降は特に、アンビエントの海を漂うような感覚に浸った。この時期の彼は、アンビ エントやネイティブアメリカンの思想に傾倒し、自然や地球を歌うアニミズム的な世界にますます入り込んだ。エゴを消し、環境とひとつになるアンビエントの価値 は、もはや彼の生き方そのものと言ってよかった。

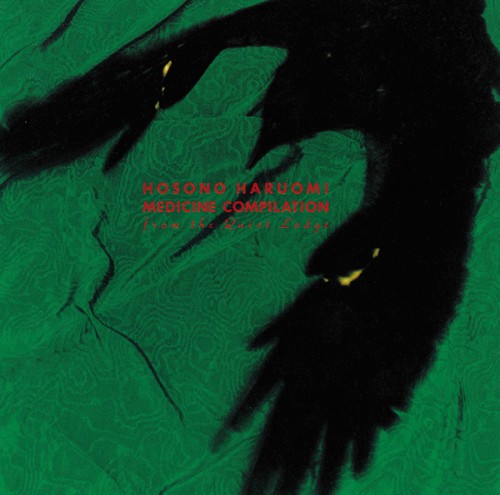

アンビエントの音像に、ネイティブアメリカンの呪術師が使用するメディスンドラムなどを持ち込んだ「メディスン・コンピレーシ ョン」は、そういった意味ではきわめてパーソナルな作品だ。細野は内向していた。音楽を誰かに聴いてもらうという意志が、この頃の彼にはなかった。だがコシミハ ルとのユニットであるスウィン グ・スローや、高橋幸宏と結成し たスケッチ・ショウなど、周囲の人物に駆り出されて、彼はアンビ エントの孤独な海を抜け出した。

コロナ禍を経た近年、細野のつくる音楽にアンビエントの彩りを強く感じるのは、彼がまた世界を、 生き方を見つめ直そうとしているからだろうか?

細野晴臣

1993年

ソニー・ミュージックレーベルズ

一連の観光楽シリーズをさらに深くアンビエントに沈潜、根底にはネイチィブアメリカンの思想が。

ソニー・ミュージックレーベルズ

全方向観光を意味する本作。細野いわく、「拝金主義と色欲」が渦巻く時代への決別宣言でもあった。

細野晴臣

1984年

ミディアム

短いフレーズをミニマルに反復する、最初期のアンビエント曲を2曲収録。無印良品の店内で流れた。