細野晴臣 Haruomi Hosono

僕のやる音楽は「現在」に対してパワーを持つものでなく、それは「未来」に対して持つ。

「pen」2025年1月号

ぼくの音楽は なんと節操がないのだろうということだ。

(中略)

しかしそれはそれで、 その時代の波に巻き込まれて来たという証しだろうか。

音楽と人と呼応し、 紡がれてきた言葉

細野晴臣が自らった、音楽づくりへの姿勢、そして人との関わりを、 1970年代の活動初期から現在までの営業を通してたどっていく。

その言葉からは一貫してぶれない細野像が見えてくる。

ロックだロックだと騒いでいた10代のころからここに来るまで。

ずっと変わらないところがあるわけです。

そんなぼくの世代が音楽で何ができるのかを若い人たちに

見せられるなという気持ちがあって、 (中略)

山登りとか迷絡のマーカーというか、

ここに来たんだよという印を打っていくというか。

大瀧くんから

電話がかかってきて、

「バッファローがわかった」。

そこから始まった。

人と一緒にやることが狙いではないのに、 運命のおかげで人と一緒にやることになり、 結果としていいものができている。

自分が編み出したと思っていたリズムも、実は昔からあったもので、

そのことがわかったときに、

モノづくりっていうのは何かが

自分を通して過去から未来に

通っていくだけだっていう風に感じたの。

ぼくは媒介だから

周囲の人間に音楽をやらせちゃいたい。

めざめさせちゃいたいってクセがあってね。

楽器を買わせたり、習わせたりしては、

グループを作ってたんだ。

昔のことを繰り返すだけなら、

たとえ運命だとしても受け入れがたいではないか。

そんなわけで、僕はこのところずっと。

人と一緒にやるときには「新しいことをやりたい」

という気持ちだけを頼りにして

やっているような気がする。

キーワードは自由です、自由にふれると心が踊る

ぼーっと生きてるけど、人が集まってくる

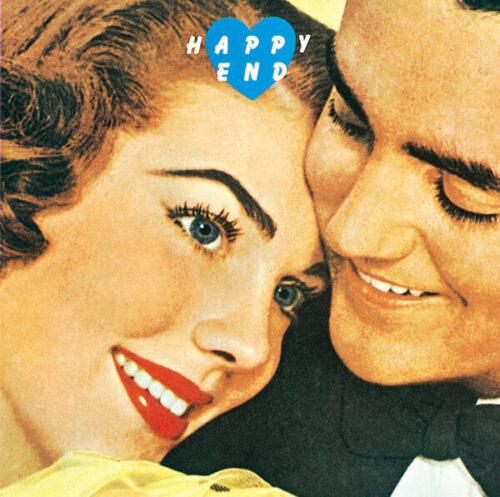

Happy End ハッピーエンド

ロック

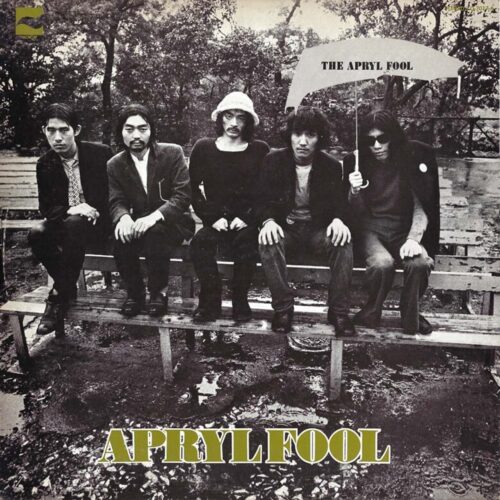

1969年 日本コロンビア

ブルースが基盤のサイケデリックロックは重要。このファーストの発表時点でバンドの解散は決まっていた。

1970年

ユー・アール・シー・レコード/ソニーミュージックレーベルズ

はっぴいえんどの中で最もロック色の濃厚な1枚目。大瀧は激しくシャウトし、スズキのギターが重く歪む。

はっぴいえんど

1973年

キングレコード

ロサンゼルスでレコーディングを敢行。メンバーのその後を示唆し、サウンドはロックにとどまらない。

はっぴいえんどがいまなお伝説的存在として語り継がれるのは、 日本語のロックを完成させたからだ。日本のロック史を紐解けば、英米のロック史紐解けば、英米のロックをなぞり、英語で歌うことが主流だった時代がに最初にあった。

1960年代末頃に登場したいくつかのバンドは、本格的なロックのサウンドを鳴らしながら、そこに英語の歌詞を乗せて歌った。細野晴臣がプロデビューを果たしたバンド、エイプリル・フールもそのひとつだ。

彼らは英米のサイケデリックロ ックに強く影響され、高い演奏力を誇るバンドだった。

けれどもライブで演奏するのは、ドアーズやクリームといったバンドのカバーで、もちろん英語だった。

アルバム「エイプリル・フール」 のために、英語詞のオリジナル曲を録音したものの、ライブでは相変わらずカバー曲ばかりだった。

その状況に不満を向いたのが、バンドのベーシストだった細野と、ドラマーの松本隆である。

細野と松本はアマチュアバンドの頃からともに活動し、プロにスカウトされた細野が松本に声をかけ、 彼をプロの世界に引き込んでいた。

実はこのアルバムで、松本は 日本語詞の曲「暗い日曜日」を作詞していた。

まだアマチュアだった頃に、彼は細野の薦めで詩を書き始めていたのだ。

しかしこの曲 もうイブ演奏の機会に恵まれることはなかった。

そういった不満が、バッファロ ・スプリングフィールドのようなループに根ざしたロックをつくりたいという、細野の考えにつな がった。

そして日本語詞を書きたいと考えていた松本が彼に同調した。

やがて細野の茶飲み友だちだった大瀧詠一が加わり、セッション 仲間だった鈴木茂が誘われ、はっぴいえんどが結成される。

ロックのサウンドと、日本語の歌詞を探求し、オリジナルの音楽をつくり出すこと。

彼らは1枚目 のアルバム「はっぴいえんど」で そのテーマに着手し、かなりの成果を挙げた。

だが細野にとっては、 自身の曲づくりと 歌唱に課題が残った。

続く2枚目「風街ろまん」が完成形だった。

このアルバムには借り物でない、自らのルーツを堀り下げた、はっぴいえんど 独自のロックが記録されている。

土台となったのは、既に失われてしまった東京のイメージだった。

しかし「風街ろまん」は、ある部分においてはもうロックアルバムではなかった。

細野が曲づくりと歌唱に手応えを得た「風をあつ めて」は、その頃アメリカに登場 したシンガー・ソングライターたちに感化され、生み出した曲だった。

細野の関心は、早くもロック のその先へ向かっていたのだ。

日本語によるロックを開拓したはっ ぴいえんどは、3枚にリリース されたアルバム「HAPPY END)を最後後に解散する。

エキゾチック

クラウンレコード

それまでのファンを驚愕させた3部作の幕開け。「北京ダック」のアイデアは車の運転中に突然生まれた。

クラウンレコード

細野の異国趣味にはユーモアが混じり合う。独自のグルーヴ”おっちゃんのリズム”も本作で追求された。

アルファミュージック/ソニー・ミュージックレーベルズ

楽園巡りを経て東京にたどり着いた3部作最終章。「東京ラッシュ」など収録。坂本龍一、高橋幸宏も参加。

ある時はロック、ある時はテクノと、キャリアを通じてさまざまな音楽ジャンルを行き交った細野の中でも、とびきり独創的なのが ”トロピカル3部作”である。

はっぴいえんど解散後のソロ1作目「 HOSONO HOUSE」は フォークやカントリーを基調に、R&Bのテイストが混ざったアルバ ムだった。

古き良き時代の、アメリカのポピュラーソングの影響も色濃い。

名盤の誉れ高い作品だが、 細野の常で、制作中から彼の関心は 新たな音楽に向きつつあった。

初めに魅了されていたのは、ファンキーなニューオーリンズのリズムだ。

だがソロ2作目に取りか掛かるにあたり、ティン・パン۰ア レーの面々とそのようなサウンド をつくろうとしたものの、うまくいかなかった。

すると、周囲の人たちの発言が、細野にインスピレ ーションを与えた。

「細野さんはトロピカル・ダンディーだ」

「細野さん、チャイニーズ・エレガンスっていいですね」

その頃、細野の音楽仲間たちの 一部が、カリブ海や南米、中国などのエキゾティックサウンドを独自に追求していた。

彼らとの会話を通じて、細野は小さい時によく聴いていたマーティン・デニーを思い出した。

デニーはアメリカ人の目から見た楽園のイメージを音楽化し、そのエキゾティックサウンドで1950年代のビルボードチャートを駆け上がった。

そんなデニーを無我夢中で聴き直した細野は、自らのエキゾティック趣味を暴発させ、”トロピカル3部作”の1作目『トロピカル・ ダンディー』をつくり上げる。

中南米や中国のフレーバーを取り入れた、この独創性にあふれるアルバムは、しかし細野に言わせると まだ「半狂乱の世界」だった。

続く「奏安洋行」こそ、「100%狂気の世界」だった。

「泰安洋行」には、前作からきらにニューオーリンズや沖縄の音楽的要素が加わり、マリンバ、スティールドラム、三線などの器が入り乱れる。

ティン・パン・アレ ―の演奏は、そちらの音と混じり 合いながら、鮮烈でスリリングだ。雑多な音楽をチャンコ鍋のよう にごちゃまぜにしたこの唯一無二の世界を、細野は”チャンキー(チャンコ+ファンキー)ミュージッ ク”と称した。

細野はまわりのも気にせず” トロピカル3部作”の制作に突き進んだ。必ずしも理解を得られたわけではなかった。しかしつくり たいものをつくるためには、そうするしかなかった。だがやがて、彼の中に新たな音楽への興味が芽生えていく。マーティン・デニーと チャンキーミュージックを、最新のコンピューターサウンドと掛け合わせたら、いったいどうなるだ ろう?それこそが、YMOの着想だった。