資生堂 Shiseido と山口小夜子 Sayako Yamaguchi

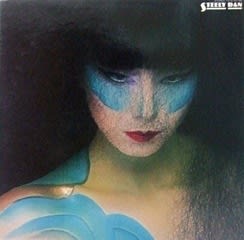

彩(エイジャ)(Aja)は、ロック・バンド、スティーリー・ダンが、1977年にリリースしたアルバム

山海塾 日本国外での評価が高く、世界のコンテンポラリーダンスの最高峰である パリ市立劇場 (Theatre de la Ville, Paris) を拠点として活動している。

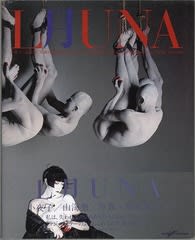

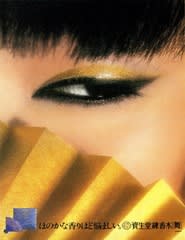

資生堂香水シリーズの広告のアートディレクションを手掛けていた中村誠さんは、写真家 横須賀功光さんが撮影した写真家ら最も効果的な部分を切り取る、カッティングワークと自身が読んでいた大胆なトリミングで数々の広告を手掛けていました。

小夜子は、クリエーターが服や物に込めた思いを肌で感じてそれに負けない輝きを放つので、写真家、アートディレクター、コピーライター、みんながそれを受け取り、彼女が表す香りの世界観を汲み取るように、一つの広告を作り上げていたような気がします。彼女は才能のある人に出会うと、好奇心をもってその人についていきます。近くで見ていても羨ましいほどに、欲しいものは一歩踏み出して掴んでいました。世界的なモデルというそれまでの自分を越え、パフォーマーとして山海塾(天児牛大 アマガツ ウシオの舞踊グループ)の舞台に立つことになった時も、しっかり合宿から参加するなど飛び込む時は本気で飛び込んでいく。その潔さ、芯の通った感じ、日本女性らしい貫き方もまた、いくつになっても彼女を魅力的に見せていた要素ではないでしょうか」(富川)

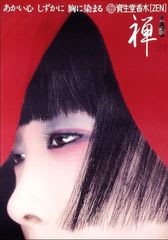

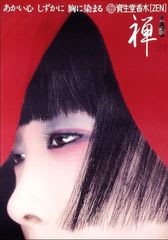

ZEN 資生堂 禅(1964)

1964年誕生

日本でのオリンピック開催を機に、輸出向けとして発売された東洋的な香り

ミュゲ、ガーデニアなどの花が優雅さを表し、禅の静けさや清らかさを蒔絵の代表作と言われた高台寺の蒔絵を基に、黒漆塗の背景+秋の野や庭に咲く草花のモチーフのデザインで表現。

現在も資生堂 禅 オーデコロンの購入可能

MAI 資生堂「舞」(1967)

1967年誕生

日本古来の伝統芸能「舞」の優雅な雰囲気を天然の花の香料を贅沢に用いて表現。

パッケージは、江戸紫を基調に舞扇のパターンと、書道家 町草花の書を金粉を配して。

当時は資生堂香水 舞と、資生堂オーデコロン 舞が発売されていた。

山口小夜子は2007年に惜しまれながら急逝してしまったが、その生き方、遺された作品は現在も多くの人々に影響を与えている。

「2014年6月、東京・銀座の資生堂ギャラリーにて資生堂グラフィックデザイナー/アートディレクター中村誠の回顧展「中村誠の資生堂 美人を創る」が開催されました。

そこで、彼の作品に不可欠な”山口小夜子”に興味を持った方はかなり多かったと思います。

また、2012年の資生堂企画資料館での展示「あの年、あの頃-美人とともに-」では、1960年代、1970年代、1980年代に資生堂が生み出したメーキャップに焦点を当てました。

その時も、山口小夜子に代表される1970年代の”オリエンタルな切れ長の目”は若い世代の方に好評で、普段もこんなメーキャップをしてみたいという声を多数頂きました」

「目もとをぱっちりと、丸く大きく見せる縦長のアイメークが戻ってきています。そんな切れ長の眼もとと相性の良いのが黒髪、白肌。小夜子の表情があらためて新鮮に映ると同時に、CMや舞台で活躍する旬な女優さんが憧れの人に小夜子の名をあげていたりします」

資生堂と自身を高めて

1973年-1986年まで資生堂の顔としてそのイメージを守り、高めた山口小夜子の生き様。

伝説となりつつある広告ビジュアルとともに周囲に与えたまばゆい影響や後世にまかれた種についてもクローズアップ。

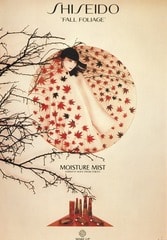

SUZURO(1976)資生堂すずろ

1976年誕生。

ジャスミン、ローズ、ヒヤシンス、黄水仙、オレンジフラワー、ミモザなどを使った、落着きと気品、まろやかさのあるフローラルブーケの香り。

”すずろ”は”そぞろ”の古語で「なんとなく心が惹かれる」の意。

パッケージデザインは、日本に伝統的につたわる巻物の表装からイメージを広げて。

現在も購入可能。

NISHIKI(1973)資生堂 錦

1973年誕生。

日本独特の文化の中で生まれた、金糸や銀糸を用いて壮麗な文様を織り上げる芸術”錦織”のイメージを香りで表現。

厳選された香料によって織りなされる、まるで深い森に漂っているかのような、渋さがありながら、華麗な深みをたたえた香り。

当時は資生堂香水 錦と、資生堂オードパルファム 錦が発売されていた。

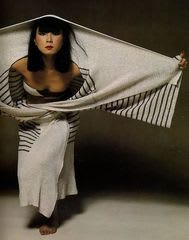

「美しいしぐさとは、その人を取り巻く環境にあった自然な動作であり、その人の個性のにじみ出た動きではないかと思っています」

山口小夜子自身の言葉で綴られた、動きの美学。

衣装を着て、それが一番美しく見えるように、瞬時に心・技・体を駆使できること。

黒髪、白肌、切れ長目という一貫したスタイルを持ちながら、山口小夜子がどんなものでも、すべてを着こなしてしまう秘密はこの意識の高さにあるのだろう。

高田賢三と山口小夜子 山本寛斉とギイ・ブルダン

「服を着こなすと、というのは服に着られることなく、身体で受け止めて無理なく動ける、ということ。小夜子は、自分を貫くところと、求められることにすっと応えられる柔軟さのバランスが素晴らしい人でした。もちろん見えないところで努力をたくさん重ねていたと思いますが、あらゆるクリエーターの感性を吸収するような、そういった才能を生まれながらに持っていたように感じます。彼女がコスチュームを着てランウェイを歩きだすと、それをデザインしたデザイナー自身すら気づかなかったような、空気のはらみ方などを見せてくれる。イッセイミヤケ、高田賢三、山本寛斉など日本人デザイナーのミューズでだけでなく、外国人デザイナー達も、自分がデザインした服を着こなす時の小夜子像を持っていて、それぞれに彼女にほれ込んでいる感じがショーの仕事にも関わっていた私には伝わってきました」(資生堂 シニアディレクター富川)

撮影でもショーのランウェイでも、動き、そして制止する、が繰り返される。その中で彼女はフルに直感を働かせながら、それと同時に繊細な配慮発揮していくことで、多くのデザイナー達の創作意欲を喚起した。

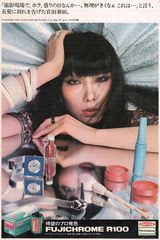

1970年代に資生堂が海外市場に向けて発売した資生堂 香水シリーズ。

それらの広告群は、容易には真似できない彼女のカリスマ性が、画面全体から訴えかけてくる伝説的なアートピースともいえる。

Revital(1979)資生堂リバイタル

1979年にスキンケア化粧品として誕生。

スキンケア化粧品の特徴成分、SAアミノ酸(生体内保湿成分)の配合で、肌の活力復活を狙うことから、「バイタル(生命の)「バイタリティ(活力)」に、接頭語の「re(再び)」を組み合わせて「リバイタル」と名付けられた。

1981年にはメーキャップ化粧品が登場。

1989年にはアロマティックやヘアケアなどの製品も含めた総合ブランドとしてリニューアルされた。

存在感そのものがメッセージ。

「クインテス」、「シフォネット」、「ベネフィーク」、「リバイタル」など山口小夜子とタッグを組み、様々な広告を手がけたのは長きにわたり資生堂の広告宣伝部長を務めたグラフィックデザイナー/アートディレクター中村誠。

「中村誠が手掛けた資生堂広告のグラフィックは、西洋的な美しさと日本的な美しさ、両方を大切に作られています。1970年頃は、大阪万博を機に海外でオリエンタルブームが起き、資生堂もアメリカ人の好みを調査したうえで日本調の香水を発売するなど、海外市場に進出し始めた時期でもありました。日本女性のきめ細かな肌、上品で静謐な佇まいを持ち味として世界を股にかけ活躍しだした山口さんの登場は、日本女性が、自分が日本人であることに自信を持てるようになる、という大きな意義を果たしました」

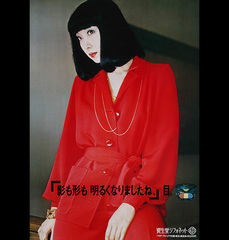

Benefique(1972)資生堂ベネフィーク

1972年誕生。

皮膚に活力を与えて水分保持力を高める成分の配合を特徴とした基礎化粧品と、メーキャップ化粧品の両方を配置した高級ブランド。

モダンなパッケージや山口小夜子が登場した広告・宣伝も話題に。

1997年からは化粧品専門店専用ブランドとして進化を遂げ、現在も愛され顔をつくるポイントメーキャップから、肌の温度差に着目した新発想スキンケアまで、多くの世代から支持されている。

「日本的」を説得力に変えて

資生堂が100年の歴史をかけて生み出したブランド、そのCMhカンヌ映画祭で賞を受賞したという「ベネフィーク」。

その後、広告制作の現場でメーキャップを手掛け、山口小夜子と親交もあった資生堂シニア メーキャップアーティスト富川栄さんに聞いた。

「70年代初めまでは、まだまだ誰もが欧米に対するコンプレックスを抱えていました。それが、小夜子の登場によって一変しました。そこからは、広告でも日本人モデルの起用がぐっと増えていきました。「ベネフィーク」の広告は、京人形そのもののような小夜子の神秘性、憂いを含んだ表情を存分に堪能できます。また「リバイタル」の広告ではすでに時代の顔となっていたこともあり、すべてを見透かしてしまうような自信あふれる彼女の表情と、肌を蘇らせるような高級スキンケアのコンセプトがぴったりマッチしました」

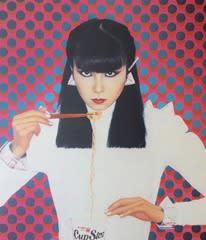

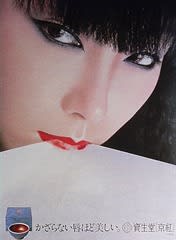

KYOUBENI(1976)資生堂京紅

最上の天然紅花から抽出される天然色素、カルサミンを主成分とする京紅。

磁器の紅皿に入った京紅らしい姿、磁器と同じ柄の入ったボックスが印象的。

紅筆に水を含ませて、あるいは指にとって使うと、さらりとした感触で唇に滑らかになじみ、光が当たると古典的な深い紅の色合いが美しい玉虫色に変化する。

現在も購入可能。

アイラインの無限の可能性

山口小夜子は、”ノーメークの無防備さでは姿勢や動作に張りがなくなる”という信条からプライベートでも外出する時は必ずメーキャップをしていたという。

実際の彼女の素肌は、むき卵のようにつるんとした本当にきれいな素肌なのですが、本人がメーキャップする時も黒髪に映える白肌、きちっと装うベースづくりにこだわっていました。

彼女らしい、頬に高めに入れたチークも当時のブームに。

そしてアイラインの引き方、前髪との関係性、この微妙ま駆け引きによってあの揺れるようなまなざしを生み出していました。

アイラインは日本人の黒い瞳、彼女の切れ長の目もとを強調するのに必須のメーキャップですが、ラインをほんの少し内側に入れる、上げる、下げる、より水平に、といった微細な違いによって彼女の歩き方、佇まいもまた変わるのです。

”日本人には日本人の美しさがあるのでしょ?”と教えてくれた彼女ですが、アイラインの角度がコスチュームの見え方をも操作する、といったことまで教えてくれました」

世界を魅了した黒紙と白肌

70-80年代、日本を代表する化粧品メーカー「資生堂」は日本人トップモデル「山口小夜子」をモデルに起用し芸術の域に達する数々の広告で人々を魅了した。

世にも美しい黒髪、白肌、切れ長目。

1971年にデビューするやいなや日本のファッション界の注目を一身に集めたモデル 山口小夜子。

1977年には雑誌「ニューズウィーク」で世界のトップモデル6人にアジアで初めて選出される。

彼女のモデルとしての素養の素晴らしさの一つには「黒髪、白肌、切れ長の目」という日本人らしさを最大限に生かしたルックス。

それは、彼女が幼少時から大切にしてきた「美しさの在り方」に徹したい、という強い意志の表れでもあった。

「黒い髪は、扁平な日本人の顔を引き締めるし、そういう日本人にぴったり合う髪の色を神様が決めてくださったのだと思いました」と自著でも語っています。

Quintess(1970) 資生堂クインテス

1970年誕生。

クインテス(Quintess)とは、クインテセス(精粋、真髄)の意味を込めた造語。

資生堂の技術の「粋」を集めて作られた、当時最新のお手入れ製品。

優雅な気品と女らしさを狙い、デザインはフランスルネッサンスの唐草をアレンジ。

どのアイテムも肌をしっとり滑らかに保つモイスチャーアナライザー効果を持ち、優雅に香り、滑らかなタッチ、さっぱりとした感触など使用感の良さにもこだわりを見せた。

Chiffonette(1971) 資生堂師フォネット

1971年誕生。

「まるでシフォン(うすぎぬ)を透かして見るようにしなやかでエレガントな女性に似合うメーキャップ」。

印象的なグリーン、アフリカンファッションに着想を得たモダンなパターン、繊細で斬新なロゴなど、デザインにもさまざまなチャレンジが試みられた。

繊維入りのオートマスカラや、鮮やかに発色するリップスティック、繊細な艶感のフェイスパウダーは現在も購入可能、幅広い層から愛されている。

資生堂との運命的な結びつき

1972年、アジア系モデルとして初めてパリコレクションに立つと、黒髪のおかっぱ、抜けるような白肌、切れ長の眼もとで山口小夜子はヨーロッパの人々を虜に。

「Sayoko マネキン」人形が発売されるほどのブームになった。

そして翌1973年からは資生堂の専属モデルとして「クインテス」「シフォネット」の広告に登場。

「資生堂の広告史を遡ると、戦後から写真の使用が増え、欧米へのあこがれからも、60年代まではハーフモデルがよく起用されていました。

しかし、資生堂の創業者 福原信三が提唱した「物事はすべてリッチでなければならない」に立ち返ると、外国人モデルのような小麦色の肌、日本人女性らしい白い肌、どちらにも変身できてこそリッチ、というところから山口小夜子さんの起用に至ったのではないでしょうか。